以前每到春節,許多人家里都有掛蘆葦編的宗譜簾子祭奠祖先的傳統,隨著城市化的發展,蘆葦簾逐漸消失在樓宇生活中,但編蘆葦技藝卻保留了下來。今年83歲高齡的胡維智,就是棘洪灘草編技藝傳承人,數十年來,他和老伴堅守這門技藝,為了不讓這項城陽區的非遺項目失傳,他把手藝傳給了二兒子。

精心挑選蘆葦。

精心挑選蘆葦。

編織蘆葦簾有上百年歷史

作為一名蘆葦簾編織技藝傳承人,胡維智今年已經83歲高齡,據他介紹,趙家堰、毛家、徐家等社區是棘洪灘當地蘆葦簾的集中產地,蘆葦簾編織自清光緒年間傳入,興起于上世紀30年代,上世紀五六十年代達到鼎盛期,至今已有130多年的歷史。到上世紀80年代,隨著商品經濟的日益發達,葦編制品逐漸被現代工業制品所取代,這項技藝只有極少數老人掌握。

編織蘆葦簾的材料取自棘洪灘街道大大小小河塘水溝的蘆葦,每年霜降,蘆葦經霜一打,葉子掉了一大半,蘆葦桿就更結實了,那時也是割蘆葦的最好時機。胡維智告訴記者,新中國成立至上世紀六十年代,棘洪灘草編工藝處于鼎盛期。當時幾個沿河村莊幾乎每家每戶都在搞草編,居民們白天忙完農活晚上編織草簾、草席等,孩子們也要在晚飯后幫助編織,草編成了家家戶戶主要的增收副業。

看著自己親手制作出來的簾子,胡維智和老伴欣喜不已。

看著自己親手制作出來的簾子,胡維智和老伴欣喜不已。

制作銷售只有三個多月時間

胡維智制作銷售的蘆葦簾共分為1.5米長、1.8米長、2米長等多種不同規格,顧客會根據家里房間大小進行購買。胡維智告訴記者,蘆葦桿是秋天才收獲的,從蘆葦桿的收獲到成品的制作、銷售需要三個多月的時間,“霜降之后就開始去收割蘆葦,收割階段只需要五六天就可以了,一共就需要幾百斤蘆葦,制作需要近兩個月時間,進入臘月就開始銷售。”

走進位于城陽區棘洪灘街道趙家堰社區的胡維智家,他和老伴正在制作過年用的蘆葦宗譜簾子。不同粗細的蘆葦,逐一排列在扁擔上,用編織球上的線繩間隔綁定,逐漸形成整幅的簾面,最后鍘去毛邊,整理成型,大約兩天的時間,一幅一米半寬、兩米多長的簾子就能制作完成。

胡維智的工藝是從祖父和父親那里傳下來的,他從二十多歲就開始制作蘆葦簾。“賺不賺錢是小事,關鍵是周邊社區的人們需要在過年的時候有這個東西,對許多人來說,這是他們記憶中的春節元素。”胡維智說。

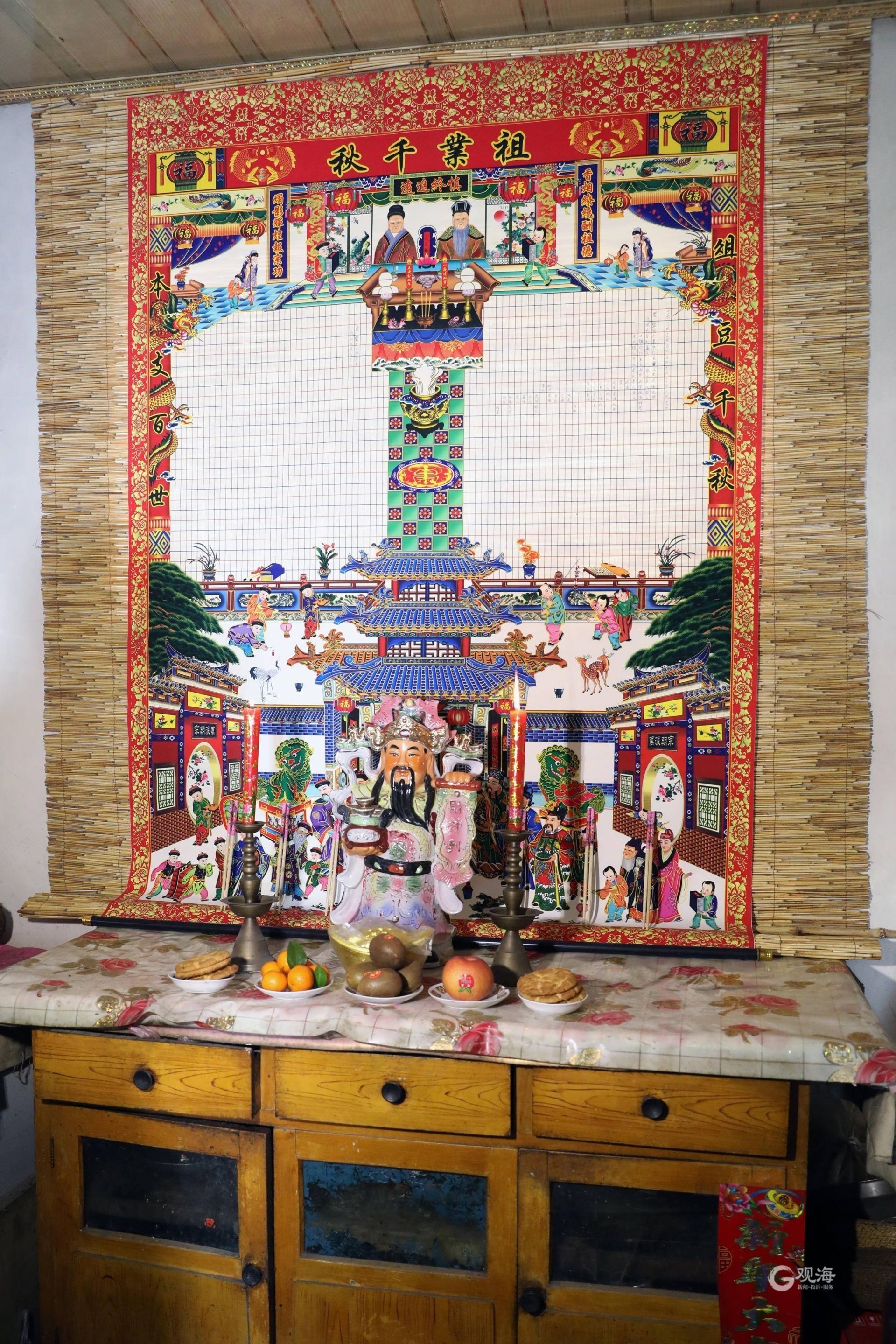

蘆葦簾俗稱“簾子”,是春節期間民間供奉家族譜系中堂所掛軸子的附著物。

蘆葦簾俗稱“簾子”,是春節期間民間供奉家族譜系中堂所掛軸子的附著物。

利用骨節巧妙做精美圖案

蘆葦簾的編織大致分為選料、曬干、分類、編織幾個步驟。原料挑選光滑、完整的細蘆葦,編織工具有扁擔、架子、線繩、編織球、鍘刀等。編織時將細蘆葦逐一排列在扁擔上,用編織球上的線繩間隔綁定,逐漸形成整幅的簾面,最后鍘去毛邊,整理成型。

胡維智說,編織一幅蘆葦簾不難,難的是利用蘆葦的天然骨節和顏色對比織出富有自然風情特色的圖案。老伴王同彩從嫁給胡維智那年開始,就跟著學會了蘆葦簾編織,兩人配合默契每個冬天都能完成幾十幅蘆葦簾。

隨著蘆葦簾編織技藝的日漸成熟,胡維智利用葦桿上的骨節巧妙地拚湊成燭臺、蠟燭、“福”字等圖案,自下而上拼出燭臺、蠟燭、搖擺的火焰及頂部的菱形福字,整幅圖案以燃著搖曳燭火的蠟燭為主體,上下連接緊密,渾然天成,十分生動形象。

胡家的編織手藝傳到第五代

為了不讓這門手藝失傳,如今,他已將技藝傳授給了二兒子胡孝征,胡家的蘆葦簾編織已經傳到第五代。在趙家堰社區,與胡維智同齡或小一點的人幾乎都會這門手藝,但是其他人已經不再從事編織工作,胡維智是社區里為數不多的還沒扔下這門手藝的人。

胡維智介紹,剛進入臘月每天能賣出一兩個蘆葦簾,過了臘八節就能賣出三四個簾子了,等到小年每天就會賣出去十幾個。

記者從胡維智所在的棘洪灘街道獲悉,棘洪灘草編技藝目前是城陽區的非遺項目,正申報市級非遺項目。(觀海新聞/青島晚報記者 徐美中/文 徐常青/圖)

責任編輯:榮瀟