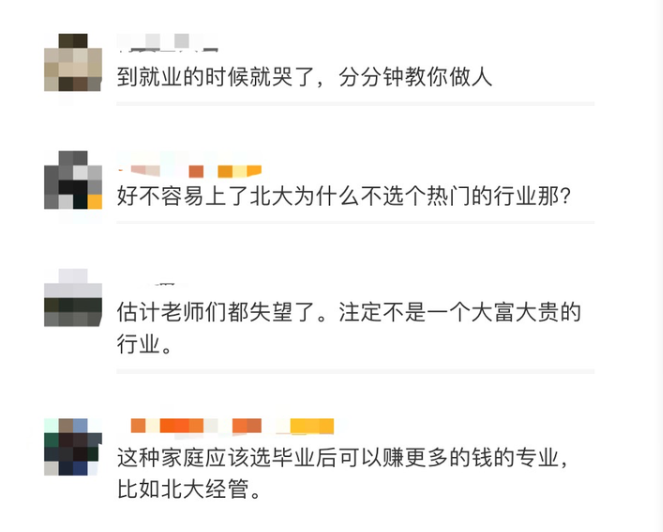

近日,一位叫鐘芳蓉的考生讓“考古專(zhuān)業(yè)”頻上熱搜。作為湖南耒陽(yáng)的留守女孩,她以676 分的高考分?jǐn)?shù),獲湖南省文科第四名的好成績(jī)。而她卻因報(bào)考北大考古專(zhuān)業(yè),受到一眾網(wǎng)友的質(zhì)疑,“沒(méi)錢(qián)途”“畢業(yè)后不好找工作”等評(píng)論不絕于耳。

8月2日,鐘芳蓉開(kāi)通微博稱(chēng):“我從小就喜歡歷史和文物,受到樊錦詩(shī)(敦煌研究院名譽(yù)院長(zhǎng))先生的影響,所以報(bào)考了考古專(zhuān)業(yè)。”

得知此事后,樊錦詩(shī)與北京大學(xué)顧春芳教授一起,為鐘芳蓉送去《我心歸處是敦煌:樊錦詩(shī)自述》一書(shū),并寫(xiě)信鼓勵(lì)她:“不忘初心,堅(jiān)守自己的理想,靜下心來(lái)好好念書(shū)。”

8月3日,鐘芳蓉連夜回信表達(dá)感謝。

鐘芳蓉

此事讓“考古學(xué)”這一冷門(mén)專(zhuān)業(yè)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。考古到底是個(gè)怎樣的專(zhuān)業(yè)?它真的沒(méi)有前途嗎?為什么大眾對(duì)考古的認(rèn)知如此稀薄?考古學(xué)如何重獲公眾的尊重?

希望這篇短文,能為讀者解答一些困惑。

要是有個(gè)青年考古工作者來(lái)問(wèn)道

文 | 張光直

張光直(1931年4月15日—2001年1月3日),臺(tái)灣中央研究院前副院長(zhǎng)、院士,美國(guó)科學(xué)院院士,美國(guó)文理科學(xué)院院士。當(dāng)代著名的美籍華裔學(xué)者,人類(lèi)學(xué)家,考古學(xué)家。著有《古代中國(guó)的考古》等。

有大才、有大志的年輕人,很少有學(xué)考古學(xué)的。我有時(shí)白日做夢(mèng),夢(mèng)見(jiàn)天資好,人又天真又用功的中國(guó)青年,志愿以考古為終身事業(yè),來(lái)問(wèn)我這個(gè)老年考古學(xué)家對(duì)他(她)有何指示,這雖然只是夢(mèng)境,我還是將答案準(zhǔn)備好,以防萬(wàn)一。

首先,我要向他道喜,因?yàn)樗x擇了一項(xiàng)前途無(wú)量的學(xué)科。我不能說(shuō)考古比別的學(xué)科都有出息,但是我可以說(shuō)這是一門(mén)比較年輕的學(xué)問(wèn),亟待解決的問(wèn)題特多,人人有機(jī)會(huì)做突破性的貢獻(xiàn)。同時(shí),要考古一定要做田野工作,我想不出比田野考古更大在精神上的享受了。可是,換過(guò)來(lái)說(shuō),我也要警告他,你假如想發(fā)財(cái),最好去做別的行業(yè)。

我要告訴他的第二件事,是要敬老尊賢。考古學(xué)這類(lèi)人文學(xué)是科學(xué)也是藝術(shù)。抓問(wèn)題,找答案,固然有科學(xué)原則可循,但一生堆積起來(lái)的經(jīng)驗(yàn),常常是一個(gè)學(xué)者最大的本錢(qián)。可是,我也要告訴他,我們這一代的老年學(xué)者,常有一些不良的習(xí)慣,背著沉重的包袱。我們因?yàn)槎嗄陙?lái)在一個(gè)小圈子里面一起工作,不免有種種的恩恩怨怨,人與人之間常形成派系關(guān)系。你們年輕人萬(wàn)萬(wàn)不可卷入。假如有人要拉你入伙,便躲他遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。同時(shí),我最不贊成中國(guó)傳統(tǒng)上的師徒關(guān)系。去找老師學(xué)本事,應(yīng)是跟他“學(xué)”,不是“跟”他;他給你教育,是“教”你,不是“帶”你。你要去許多老師那里去汲取每個(gè)人的精華,然后加以融會(huì)貫通,創(chuàng)造成自己的學(xué)問(wèn),這樣才能“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”。如果只“跟”一個(gè)老師,了不起你跟他一樣,不然的話(huà)就是一代不如一代了。如果有位老年考古學(xué)家,堅(jiān)持你只許跟他學(xué),或是不許你有你自己的看法,我就建議你另請(qǐng)高明。

第三點(diǎn)我準(zhǔn)備說(shuō)的,是要建議他不要把他要念的書(shū)限制在考古學(xué)內(nèi)。最理想的是要將所有有關(guān)中國(guó)史前與上古的學(xué)科都搞熟悉。我們常常把本來(lái)是人工區(qū)分的各門(mén)學(xué)科當(dāng)做現(xiàn)實(shí)的范疇,說(shuō)我要做這個(gè)便是這一行的,要做那個(gè)便是那一行的。所以學(xué)考古的便不搞古文字,學(xué)上古史的便不去田野。可是今天再這樣做便是作繭自縛了。你要學(xué)舊石器時(shí)代文化的話(huà),除了學(xué)石器以外,至少還要學(xué)地質(zhì)學(xué)和古生態(tài)學(xué),要學(xué)新石器時(shí)代文化,就還得學(xué)植物地理學(xué)和原始社會(huì)學(xué),要學(xué)三代歷史的話(huà),就要學(xué)考古、經(jīng)籍、甲骨、金文和早期王國(guó)民族學(xué)。你看,念考古不是挖挖死人骨頭就成了,它是很復(fù)雜的社會(huì)人文科學(xué)。它的難在此,它的樂(lè)也在此。

最后一點(diǎn)我要說(shuō)的,大概他們都愛(ài)聽(tīng)。就是說(shuō),今天念中國(guó)的考古不是念念中國(guó)的材料便行了。每個(gè)考古學(xué)者都至少要對(duì)世界史前史和上古史有基本的了解,而且對(duì)中國(guó)以外至少某一個(gè)地區(qū)有真正深入的了解。比較的知識(shí),不但是獲取和掌握世界史一般原則所必須有的,而且是要真正了解中國(guó)自己所必須有的。為什么說(shuō)他們都愛(ài)聽(tīng)這個(gè)話(huà)呢?因?yàn)樗麄兒芏嗳硕枷氤鰢?guó)去念書(shū),我這個(gè)說(shuō)法給出國(guó)留學(xué)生撐了腰。可是出國(guó)跟比較研究是兩回事,我對(duì)他們?cè)谀抢飳W(xué)這些洋玩意并無(wú)意見(jiàn)。(原刊《中國(guó)文物報(bào)》,1993年11月7日。后收入《考古人類(lèi)學(xué)隨筆》,三聯(lián)書(shū)店,1997年)

責(zé)任編輯:?jiǎn)屋磔?/p>