打破虛實界限,“透視魔鏡”青島造

“影創(chuàng)即墨”項目試生產(chǎn),系我國第一條、世界第三條混合現(xiàn)實智能眼鏡顯示芯片和鏡片量產(chǎn)線

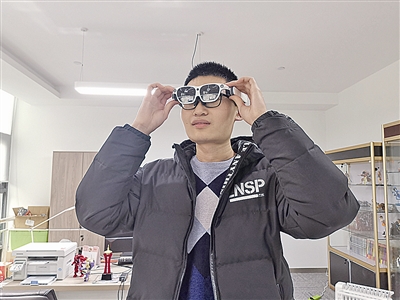

■影創(chuàng)科技研發(fā)的即墨(JIMO)混合現(xiàn)實眼鏡。 王 萌 攝

一家醫(yī)院手術室里,一位左髂部腫瘤患者需要切除腫瘤部位,手術過程中,醫(yī)生頭戴MR眼鏡,此時,醫(yī)生眼鏡中提前構建好的病灶部位三維模型與患者實體病灶部位完全重合,根據(jù)MR眼鏡“導航”出的截骨線,醫(yī)生實現(xiàn)了精準截骨;

一家整車制造廠需要培養(yǎng)汽車工程師,培訓課程中,工程師們借助MR眼鏡,可以準確地“看到”汽車內(nèi)部線路的完整構造,當車輛出現(xiàn)問題需要維修時,只需和MR眼鏡中相同部位的正常影像一對比,就能方便地找出癥結(jié)所在;

一節(jié)物理課堂上,初學電路知識的孩子們通過MR眼鏡,不僅可以進行虛擬的電路實驗操作,還能直觀地看到電線內(nèi)部,電流在不同情境下如何流動;

……

這不是賽博朋克電影中的片段,而是已經(jīng)在我國多領域中實際應用的真實場景。原創(chuàng)媒介理論家麥克盧漢說,媒介是人體的延伸,而這些能夠幫助人類同時穿梭在現(xiàn)實影像和虛擬影像疊加的時空中的設備,就叫MR(混合現(xiàn)實)眼鏡。

記者日前從即墨區(qū)獲悉,位于該區(qū)通濟新經(jīng)濟區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的“影創(chuàng)即墨”項目混合現(xiàn)實(MR)智能眼鏡顯示芯片和鏡片量產(chǎn)生產(chǎn)線已經(jīng)進入試生產(chǎn)階段,這也是我國第一條、世界第三條混合現(xiàn)實智能眼鏡顯示芯片和鏡片量產(chǎn)線。

“VR與MR的技術差距,相當于2層樓和20層樓之間的高度差”

比起MR,VR(Virtual Reality虛擬現(xiàn)實)或者AR(Augmented Reality 增強現(xiàn)實)更為普通人所熟悉。VR是純虛擬場景,通過借助VR裝備,讓用戶沉浸在完全虛擬的場景中,并與虛擬場景實現(xiàn)交互;AR是把虛擬信息加到真實的環(huán)境中,例如現(xiàn)在常用的視頻或拍照軟件中,可以把我們的面部換成卡通圖像,就是應用AR技術;MR是Mixed Reality的縮寫。它兼具VR和AR的技術特征,可以在現(xiàn)實的場景中,顯示出一個完全立體的虛擬圖像,并且我們可以和這個虛擬圖像進行交互。

“戴上MR眼鏡后,你可以看到現(xiàn)實世界中有一個虛擬的杯子,人們走到不同的地方,能看到杯子不同的面,你甚至還可以用手‘拿起’杯子,甚至打碎它,這就是混合現(xiàn)實。”青島影創(chuàng)信息科技有限公司副總經(jīng)理孫朝告訴記者。

記者佩戴上由影創(chuàng)公司研發(fā)的即墨(JIMO)混合現(xiàn)實眼鏡,在工作人員調(diào)出的新車試用場景中,記者不僅可以360度查看車的外觀,還能“打開”車門,“坐”進駕駛艙的前排或后排,從不同位置上體驗這款車的內(nèi)部空間。

“VR與MR的技術差距,相當于2層樓和20層樓之間的高度差。”孫朝對記者說,MR最大的技術難度在于slam(即時定位與地圖構建)。“我們不僅要在真實的空間里投射出一個虛擬影像,還要讓這個虛擬影像隨著我們對其實施的語言或手勢命令,在現(xiàn)實空間中重新定位及改變呈現(xiàn)形態(tài),以完成實時交互。所以在MR眼鏡中,我們能從不同的角度看到一個杯子的不同面,甚至我們可以用手任意挪動杯子。這個過程,是最難的地方。”孫朝告訴記者。

MR眼鏡最核心器件在即墨生產(chǎn)

影創(chuàng)科技是國內(nèi)拓展現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)中的頭部企業(yè),總部位于上海,其創(chuàng)始人孫立在大學期間就參與設計了紅極一時的游戲《開心農(nóng)場》。目前國內(nèi)五成以上的VR產(chǎn)品,都由該公司生產(chǎn)或代工。除青島外,影創(chuàng)還在全國多個城市設有生產(chǎn)基地。但企業(yè)之所以把最看重的MR產(chǎn)品命名為“即墨(JIMO)”,還是在于即墨基地在影創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵地位。

“即墨當?shù)卣o予企業(yè)很大的扶持力度,所以我們把MR眼鏡中最核心的器件——MR鏡片和鏡片中植入的光波導芯片放在即墨生產(chǎn)。”孫朝告訴記者,MR眼鏡鏡片不同于普通眼鏡鏡片,其內(nèi)部嵌入一顆微小的光波導芯片,而在此之前,只有日本可以生產(chǎn)此類芯片。

生產(chǎn)光波導芯片需要用到納米壓印光刻技術,該技術可以量產(chǎn)復雜的3D納米結(jié)構,其單個芯片造價約為傳統(tǒng)光刻技術的1/3,業(yè)內(nèi)認為是最具潛力的下一代光刻技術。“除了AR/MR眼鏡,光波導芯片在通訊技術領域中也有著廣泛應用,中國目前每年對光波導芯片的需求大約有五六十萬顆,我們的技術打破國外壟斷后,可以讓國內(nèi)企業(yè)使用光波導芯片的價格下降一半。”孫朝介紹,影創(chuàng)即墨工廠預計3月份正式投產(chǎn),今年夏天實現(xiàn)量產(chǎn),年底就可以達到20萬顆/年的芯片產(chǎn)能,達產(chǎn)后可實現(xiàn)每年6至8億元產(chǎn)值。

消費級MR眼鏡產(chǎn)品尚待爆發(fā)

混合現(xiàn)實眼鏡,被認為是5G時代最顯著的應用場景之一,也有很多人暢想,未來的手機將被這些混合現(xiàn)實眼鏡所取代。不過在影創(chuàng)科技的眼中,消費級MR眼鏡還有很長的一段路要走,企業(yè)目前發(fā)力的重點主要應用在醫(yī)療、工業(yè)、教育、文旅領域的B端產(chǎn)品。

“受成本制約,現(xiàn)在的MR眼鏡還是太貴了,最便宜的分體式眼鏡也要七八千,工業(yè)及醫(yī)療等領域?qū)iT定制的解決方案加上設備,要到十幾萬到幾十萬元不等,不像手機這樣價格可以讓普通人承受。而且,目前MR設備的性能、續(xù)航、便攜性等方面都還遠未達到C端消費者的心理預期。”孫朝說。

據(jù)了解,在醫(yī)療領域,自2019年9月起,影創(chuàng)MR輔助完成的手術在全國已經(jīng)超過百余臺。“在手術前,醫(yī)生可將病人的核磁共振或CT上傳至影創(chuàng)MR設備,將原本的2D圖像轉(zhuǎn)換為全息模型,實現(xiàn)手術前的模擬操作降低手術風險。手術過程中,醫(yī)生可佩戴影創(chuàng)MR設備實時比對參考患者病灶情況,有助于提高手術過程中醫(yī)生操刀的精準度和效率。”孫朝介紹。

在工業(yè)領域,影創(chuàng)也與諸多國內(nèi)知名的汽車制造廠、地鐵、電網(wǎng)等公司實現(xiàn)合作;在教育領域,影創(chuàng)MR教育解決方案也走入了全國上百所學校。(青島日報/觀海新聞記者 王 萌)

責任編輯:張慕鑫