青島日報/觀海新聞 評論員 王學義

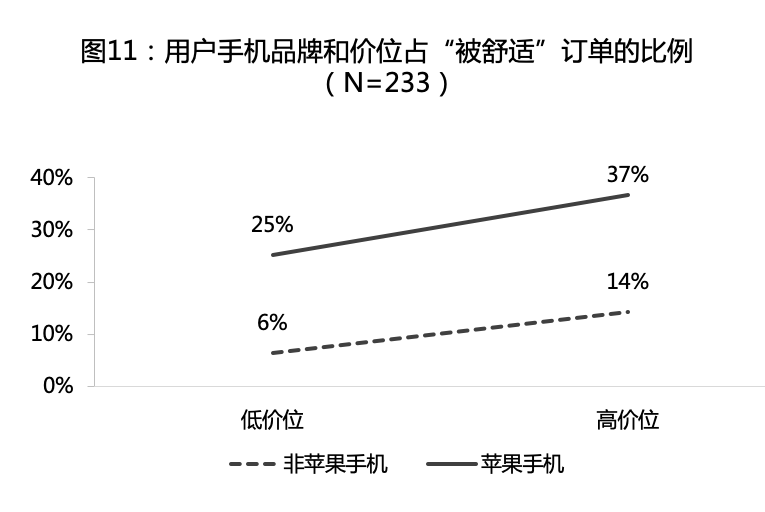

最近,上海復旦大學教授孫金云帶領團隊做了一項“手機打車軟件打車”調研。報告顯示:蘋果機主更容易被專車、優享這類更貴車型接單。如果不是蘋果手機,則手機越貴,越容易被更貴車型接單。調研中還發現實際車費比預估費要高,這樣的情況占比高達80%。

3月3日,“手機越貴打車越貴”話題沖上熱搜榜首,點擊迅速達到數億。尤其是眾多蘋果機主以及其他品牌高端手機用戶紛紛質疑:我們招誰惹誰了?打車平臺太利欲熏心了吧?

事實上,孫金云教授帶領團隊所做的這一調研不久前也曾引發關注。但此次“手機越貴打車越貴”的這個點,精準戳中了人們內心的焦慮。此次調研還發現,蘋果機主更不容易收到各種優惠券。另外,熟人打車,比生人打車貴;打車人數越多,打車費越貴;人多排隊時,加價即可插隊……這些都已涉嫌大數據殺熟。

除此之外還有,實際車費比預估車費要高,實際等待時間比預估等待時間要長。2020年與2017年相比,平均等待時間翻了一倍,打車費用上漲了14%。孫金云教授提出疑問:三年過去了,網約車司機人數在增加,乘客的訂單量也在增加,雙方數量都在增加,為什么在這個存在網絡外部性的世界里,乘客等待的時間會更長?“司機接單時間”是否是平臺玩的一種游戲?而滴滴作為行業絕對的老大,車是最多、數據最全,為什么估算時間偏差最大?

調查結果顯示“手機越貴,打車越貴”

調查結果顯示“手機越貴,打車越貴”

作為一項調研,它無法對此全部給出答案,但讓公眾關注到了這些問題。應該說,由互聯網技術發展催生出的打車軟件行業,在過去的幾年里極大地改變了人們的出行方式和出行習慣,為乘客提供了更多選擇,滿足了市場差異化需求,對其正向作用應該給予充分肯定。但是,隨著打車平臺的深度鍥入生活,也必須對其加強監管,這是維護消費者權益的急切需要,也是保證市場公平的客觀要求。

“蘋果稅”“時間游戲”“價格游戲”等現象,向我們揭開了打車平臺大數據殺熟的貓膩。按說,平臺本應利用大數據技術來為消費者帶來差異化價值,然而其并未這樣做,而只是用于提高平臺自身的收益。在網約車行業中,先行者所占據的壟斷地位不光表現在市場份額上,還表現在數據占有上。而這種數據壟斷又會反過來加強其市場壟斷地位。假如相關部門無法對先行者壟斷形成有效規制,那么在這樣的格局中消費者只會越來越軟弱無力。

打車平臺的貓膩該治治了。深層次來說,這關涉到我們國家的數據治理。監管部門必須跟上市場步伐,拿出有效的監管手段來。而第一步就是要堅決對大數據殺熟亮劍,只有法律法規“長出牙齒”,監管打出組合拳,才能去除大數據殺熟頑疾。然后,還要堅決實施反壟斷,只有讓行業保持充分競爭,市場才能有活力,消費者權益才能得到根本保障。

責任編輯/王學義