時隔10年,制造業(yè)重回青島C位!目標:重塑優(yōu)勢,建設(shè)“制造強市”!

在經(jīng)歷了“十二五”“十三五”兩個五年規(guī)劃后,制造業(yè)再一次出現(xiàn)在青島五年規(guī)劃《綱要》的“經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標”當中。

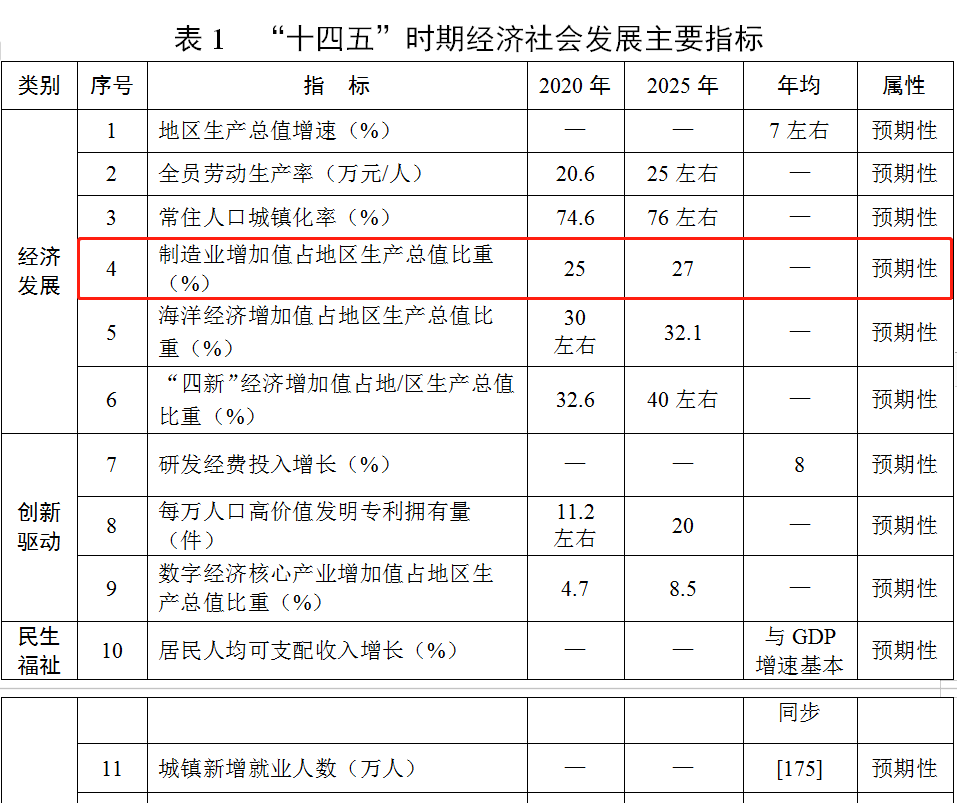

剛剛發(fā)布的《青島市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》(簡稱《綱要》)提出了一系列“十四五”時期的發(fā)展指標,其中,“2025年制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到27%”這項指標尤其是令人注意。

上一次把制造業(yè)作為五年發(fā)展主要指標還要追溯到“十一五”時期。時隔10年后,制造業(yè)強勢“回歸”青島五年規(guī)劃,取代“服務(wù)業(yè)增加值比重”,成為經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標之一。

在事關(guān)青島未來五年發(fā)展藍圖的“頂層設(shè)計”中,作出這樣的安排,有著怎樣的深意?對青島的未來又將產(chǎn)生怎樣的影響?

1、面向未來,紛紛錨定制造業(yè)

無制造,不大國。縱觀世界200多年工業(yè)化歷程,制造業(yè)始終處于經(jīng)濟發(fā)展的核心地位,是國民經(jīng)濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基,從根本上決定一個國家的綜合實力和國際競爭力。從國際經(jīng)驗看,英國、德國、美國等大國崛起的過程都離不開強大制造業(yè)的支撐。

中國用70年時間走過了發(fā)達國家200多年的工業(yè)化歷程。2010年,中國制造業(yè)增加值超過美國、躍居世界第一,建立起世界上最完整、規(guī)模體系龐大、配套齊全的工業(yè)體系。

目前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾,全球金融危機發(fā)生以來,西方發(fā)達國家紛紛回歸制造業(yè);東南亞等發(fā)展中國家憑借人力資本優(yōu)勢,積極吸引勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,全球經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境錯綜復(fù)雜……制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟競爭焦點。

當前,如果抓住5G、人工智能等新技術(shù)推進制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型,不失為中國從制造大國向制造強國迭代的良機。

近年來,頂層設(shè)計持續(xù)發(fā)力,多次高層會議提出“推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”,中央“十四五”規(guī)劃《建議》著重強調(diào),“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”;黨的十九屆五中全會明確指出,加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上,堅定不移建設(shè)制造強國。

時值“十四五”開局,中國正在加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。加快實現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,既是全球制造業(yè)的發(fā)展方向,也是中國不斷前行的重要動能。

從城市層面看,無論國內(nèi)外,前排城市都把制造業(yè)放在相當重要的位置。紐約是世界金融中心,但也是美國的第三大制造業(yè)中心。東京是世界金融中心,但也是日本制造業(yè)最發(fā)達的城市之一。

上海的服務(wù)業(yè)是中國的一面旗幟。2020年,上海服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重達到73.1%,接近發(fā)達國家水平。但即便如此,在上海人看來,制造業(yè)仍然是產(chǎn)業(yè)之基,不能丟。

上海市委書記李強曾明確表示,外界一度爭論的“上海要不要制造業(yè)”是個偽問題,應(yīng)對當下及未來的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型及國內(nèi)外競爭挑戰(zhàn),上海作為昔日的制造重鎮(zhèn),依舊離不開制造業(yè)。

上海“十四五”規(guī)劃《綱要》提出,努力保持制造業(yè)占全市生產(chǎn)總值比重基本穩(wěn)定、持續(xù)增強核心競爭力,不斷提升高端和新興產(chǎn)業(yè)集群增加值占全市生產(chǎn)總值比重。

天津“十四五”規(guī)劃《綱要》把“2025年制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到25%”作為“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標。明確提出,堅持制造業(yè)立市,鞏固壯大實體經(jīng)濟根基,基本建成研發(fā)制造能力強大、產(chǎn)業(yè)價值鏈高端、輻射帶動作用顯著的全國先進制造研發(fā)基地。

“網(wǎng)紅”重慶在“十四五”規(guī)劃《綱要》中用了整整一章部署“加快制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”,明確提出,把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到更加突出的位置,加快建設(shè)國家重要先進制造業(yè)中心,推動工業(yè)經(jīng)濟邁上3萬億級新臺階。

一提到杭州,大家都會想到互聯(lián)網(wǎng),但目前,杭州正全面實施“新制造業(yè)計劃”,目的是形成杭州發(fā)展“雙引擎”的強大動能。杭州“十四五”規(guī)劃《建議》明確提出,深入實施“新制造業(yè)計劃”,探索推進“新工廠計劃”。杭州的目標是,到2025年,全市工業(yè)總產(chǎn)值達到25000億元,規(guī)上工業(yè)增加值達到6800億元。

這正是青島時隔十年,回歸制造業(yè)的深刻“語境”。

2、“頂格”回歸,扼制下滑重塑優(yōu)勢

制造業(yè)是青島立市之本,強市之基。

作為典型的出口導(dǎo)向型和外需拉動型城市,青島緊緊抓住經(jīng)濟全球化機遇,充分利用區(qū)位、開放和綜合成本低等優(yōu)勢,趕超發(fā)展,經(jīng)濟實力快速提升。同時,青島的制造業(yè)又抓住了國家消費品工業(yè)產(chǎn)品的市場機遇,迅速崛起。

經(jīng)過70多年的不懈努力,青島工業(yè)形成了實力比較雄厚、門類比較齊全的綜合性工業(yè)體系,尤其是在家電制造、海洋制造、軌道交通、高端裝備等領(lǐng)域形成了一定的優(yōu)勢。

回顧過往,制造業(yè)永遠是青島發(fā)展藍圖中濃墨重彩的一筆。

青島“十一五”規(guī)劃《綱要》把“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化升級,現(xiàn)代制造業(yè)基地基本建成”作為“7大發(fā)展目標”之一,提出加快實施產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展戰(zhàn)略,打造具有國際先進水平的制造業(yè)基地,建立重化工業(yè)、裝備制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化大工業(yè)體系,明確提出,2010年工業(yè)總產(chǎn)值超過10000億元。

在上述目標牽引下,這個時期的青島制造業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。到2010年,青島工業(yè)總產(chǎn)值達到11614億元,比“十一五”末(5001億元)增長了132%,超額完成預(yù)期目標。青島成為全國第九個工業(yè)萬億城市,在全國15個副省級城市中排名第三,僅次于深圳和廣州。

這是具有里程碑意義的重大突破,標志著青島經(jīng)濟綜合實力實現(xiàn)了歷史性跨越。青島GDP從“十五”末的2576.95億元增長到“十一五”末的5350.69億元(均為四經(jīng)普修訂后數(shù)據(jù)),五年間增長了108%,在全國的排名穩(wěn)居第10位,其中,2008年排名第9位。

2006年,青島在第一屆亞洲制造業(yè)論壇上曾榮膺“中國制造業(yè)十大最具競爭力城市”稱號。2008年,青島等8城市被授予“2008中國制造業(yè)名城”稱號。

從“十二五”起,青島五年規(guī)劃《綱要》在制造業(yè)上的著墨明顯少了,沒有設(shè)定制造業(yè)發(fā)展指標。這五年間,青島工業(yè)總產(chǎn)值由“十一五”末的11614億元增長到“十二五”末的18019億元,增幅為55%,遠遠低于“十一五”期間132%的增速。

五年間,青島GDP從5350.69億元增長到8658.67億元,增長了62%,遠低于“十一五”期間108%的增速。青島在全國的排名則由2010年的第10位下降至2015年的第12位。

“十三五”規(guī)劃《綱要》中,同樣沒有設(shè)定制造業(yè)發(fā)展指標。這五年,青島制造業(yè)走了“下坡路”:工業(yè)總產(chǎn)值由2015年的18019億元下降至2018年的11389億元(2019年、2020年數(shù)據(jù)未發(fā)布),三年間下降了37%。

就是在過去的10多年間,信息技術(shù)革命的浪潮一浪高過一浪,互聯(lián)網(wǎng)深刻改變著生產(chǎn)組織形式和生活方式。

青島的制造業(yè)因為沒有及時抓住消費市場和整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇,也沒有跟上IT、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺等幾波信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮,產(chǎn)業(yè)更新蝶變逐漸滯后于時代發(fā)展,內(nèi)生力、競爭力明顯不足,在全國制造業(yè)版圖中的位置已經(jīng)不那么耀眼了,工業(yè)對GDP的強支撐逐步減弱。

為重振制造業(yè),青島發(fā)起“高端制造業(yè)+人工智能”攻勢,力促高端制造業(yè)與人工智能融合共生,著力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新興產(chǎn)業(yè),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平,加快搶占新一輪產(chǎn)業(yè)變革的制高點。

連續(xù)兩年的持續(xù)發(fā)力,已經(jīng)收到了明顯效果,未來五年應(yīng)當乘勢而上。

青島“十四五”規(guī)劃《綱要》把制造業(yè)擺在十分重要的位置,全文26次提到“制造業(yè)”,除了將“2025年制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到27%”作為“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標之一外,還單獨拿出一章進行全面部署安排。

明確提出,堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上,持續(xù)實施新舊動能轉(zhuǎn)換,堅定不移建設(shè)制造強市、質(zhì)量強市;保持制造業(yè)比重穩(wěn)中有升,實現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,重塑“青島制造”優(yōu)勢,打造具有國際競爭力的先進制造業(yè)集群。

回歸制造業(yè),青島吹響了沖鋒號。

3、關(guān)鍵是融合,絕不能非此即彼

最近十幾年來,青島一直作為重中之重的服務(wù)業(yè),此番在五年規(guī)劃中與制造業(yè)的地位發(fā)生“反轉(zhuǎn)”:

“十三五”規(guī)劃《綱要》提及“服務(wù)業(yè)”達47次之多,提到制造業(yè)僅有12處;

而“十四五”規(guī)劃《綱要》中,提及“服務(wù)業(yè)”僅16次,提到制造業(yè)多達26處,而且“制造業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重”取代“服務(wù)業(yè)增加值比重”,成為主要指標。

重視制造業(yè)的理由前文已經(jīng)論述清楚,那為何要減少服務(wù)業(yè)的著墨呢?這是不是意味著服務(wù)業(yè)不重要了呢?

權(quán)威專家給出的解讀是:服務(wù)業(yè)指標的淡化,是因為青島服務(wù)業(yè)的發(fā)展在“量”上已經(jīng)超出預(yù)期——增加值比重“十三五”定下的目標是57%,2019年就已經(jīng)超過60%。“十四五”,青島要建設(shè)國家級服務(wù)經(jīng)濟中心,這已經(jīng)超越了量的擴張,而是意在專業(yè)化、高價值、高品質(zhì)升級,聚力提升城市核心服務(wù)功能和輻射帶動作用。

這樣的解讀不無道理,但還要看到,隨著新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的廣泛融合,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的邊界變得模糊。比如,美國制造業(yè)產(chǎn)值占經(jīng)濟總量比重是11%,服務(wù)業(yè)占比是81%,但事實上,美國服務(wù)業(yè)中有60%以上都是為制造業(yè)服務(wù)的。這樣算起來,美國制造業(yè)占比至少高達70%。

再來看中國。在實現(xiàn)跨越式發(fā)展的同時,中國工業(yè)和制造業(yè)增加值占國民經(jīng)濟的比重同樣在快速下滑。其中,工業(yè)增加值占GDP比重從2006年的42%下降至2019年的32%;制造業(yè)增加值比重也已下降至29%以內(nèi)。

從山東看。近年來,山東制造業(yè)占GDP比重由2016年的33.5%下降到2019年的27.8%。如何看待這一變化?山東省工信廳有關(guān)負責人表示,有山東主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的原因,也有經(jīng)濟發(fā)展周期的因素。

還有一個重要原因是:隨著產(chǎn)業(yè)分工水平的提高,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)加快融合,催生了更多的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),制造業(yè)、服務(wù)業(yè)之間的界限不再那么分明,相關(guān)數(shù)據(jù)無論統(tǒng)計在制造業(yè),還是統(tǒng)計在服務(wù)業(yè),都是彼此重要的組成部分,都拓展了彼此的發(fā)展空間、提升了彼此的發(fā)展效率。

也就是說,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)相互融合,你中有我,我中有你。

中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,離不開制造業(yè)與服務(wù)業(yè)“雙擎驅(qū)動”,但服務(wù)業(yè)與制造業(yè)匹配度不高,造成中國在產(chǎn)業(yè)鏈分工的“微笑曲線”中始終難以占據(jù)有利位置。

融合發(fā)展是工業(yè)化后期的一般規(guī)律,也是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主動變革。從這個角度上講,青島不用太刻意追求制造業(yè)在GDP中的比重,關(guān)鍵是要打破“路徑依賴”,不能再就事論事,為發(fā)展制造業(yè)而發(fā)展制造業(yè),而要與服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。

應(yīng)當以服務(wù)業(yè)整體提升為重點,先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合,構(gòu)建實體經(jīng)濟與服務(wù)經(jīng)濟“雙引擎”協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

上海“十四五”規(guī)劃《綱要》提出,促進制造和服務(wù)融合發(fā)展,加快形成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相互促進、先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合的高端產(chǎn)業(yè)集群。

天津“十四五”規(guī)劃《綱要》拿出一節(jié),專門講“大力推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展”,明確提出,加快先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合。

青島“十四五”規(guī)劃《綱要》沒有明確提出先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展這一思路,但“推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級”等表述,融合發(fā)展是應(yīng)有之義。

面向未來,青島有關(guān)部門不能把發(fā)展制造業(yè)與發(fā)展服務(wù)業(yè)割裂開來,各自為戰(zhàn),甚至非此即彼,對立起來,“井水不犯河水”。而應(yīng)當樹立“一盤棋”思想,系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性推進,讓制造業(yè)與服務(wù)業(yè)齊頭并進、融合發(fā)展、相互成全。

作者 | 沈默 編輯 | 長亭