青島日報2021年3月10日12版

部分老人獲得感不強、社區養老服務用房配備不足、居家養老服務人才緊缺——

如何讓居家養老“再近一點”

話題辣評

“好”政策,更要落實“好”

養老既是民生問題,也是發展問題,更是關系社會和諧穩定的大事。解決養老問題,關乎城市的未來。

我市連續兩年將居家社區養老服務問題寫入市辦實事,市民政局針對居家養老突出問題,及時進行改革、轉型、升級,體現了我市對居家養老工作的重視。

好政策,要給老人更多的獲得感。居家社區養老服務,雖然是市場化運作,但扎根在社區,服務在社區,需要與居委會這個社區“大管家”建立更緊密的聯系。由居委會進行宣傳推廣,組織社區志愿者與居家養老服務人員一起上門服務,能夠起到事半功倍的效果。

好政策,更要有好的執行。發展居家社區養老,用地和人才是“兩翼”,及時發現并解決問題,才能羽翼豐滿,如虎添翼。在寸土寸金的社區里,擠出養老用房困難重重,卻勢在必行。解決老齡化問題,必須先解決養老服務隊伍的“老齡化”,“引得來,留得住”年輕人,居家養老才能成為真正的朝陽產業。

記者探訪

現場一:

社區助老大食堂關門待改造

“我們社區原來的助老大食堂和日間照料中心不知道為什么關門了,老人們吃飯很不方便。” 近日來,多名市民撥打本報輿論監督電話反映。居民表示,他們一開始以為是疫情原因,后來聽說要對助老大食堂和日間照料中心進行改造,交給養老機構使用。記者隨后前往李滄區和市北區多個社區查看,發現部分助老大食堂仍然大門緊鎖。記者在部分助老大食堂門上看到工作人員預留的紙條,社區老人可以撥打上面的訂餐電話,有專人送餐上門,但一般需要額外支付2元到5元不等的送餐費。“我們很擔心助老大食堂被改造成養老機構后,社區里的老人以后就找不到提供便宜又營養餐飲的地方了。”記者到社區咨詢社區助老大食堂和日間照料中心轉型升級的事情,但社區工作人員表示對此并不清楚。

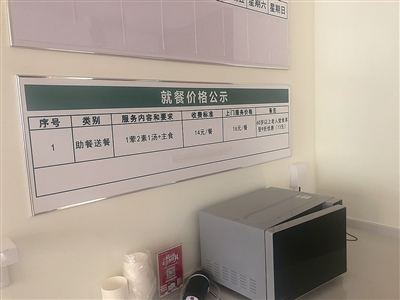

助殘送餐價格公示。

現場二:

養老中心“酒香也怕巷子深”

“我想給獨居的母親聯系社區送餐上門服務,但不知道應該如何辦理。”田家花園小區的劉先生說。記者隨后聯系了田家花園所屬的吳興路社區居委會,工作人員表示,他們沒有居家養老這項業務。現在整個八大湖街道只有高郵湖路附近的一家居家養老機構,此外吳興路附近還有一家給老人送餐的食堂。在記者的要求下,社區居委會工作人員提供了兩家機構的咨詢電話,但工作人員再三強調,這些機構是收費的,跟社區居委會沒有任何業務往來,他們能夠提供什么服務不清楚,社區居委會也不做推薦,居民只能自己聯系,然后自己決定是否接受居家養老服務。

居家社區養老服務食堂尚無法堂食。

記者隨后在高郵湖路上找到了一家居家社區養老服務中心。工作人員介紹,這家養老服務中心是通過民辦公助的模式成立的,投資超過300萬元,可以讓老年人在家門口享受到醫療護理、生活照料、助餐送餐、康復護理、醫療保健、精神慰藉、助潔助浴、短期托養服務和家庭養老床位服務。但記者發現,周圍社區的老年人對該中心的服務內容并不熟悉。

現場三:

好模式推廣遭遇“天花板”

日前,記者來到徐州路新貴都小區附近的市南區香港中路街道圣德居家社區養老服務中心進行現場探訪。這處原本的社區活動用房已經被改造成包括理療室、助浴室、閱覽室、養老食堂等在內的綜合社區養老服務中心。

記者跟隨居家養老護士來到新貴都小區,為一名97歲的常年臥床老人進行生命體征監測。“社區養老服務員平均每周要過來服務四次,不僅幫老人測血壓、測血糖,還可以跟我一起給老人洗澡、理發、收拾房間等等,確實減輕了我們家屬的負擔。”老人的女兒講述,每次上門時,養老服務員都會主動穿鞋套、進行手消毒,服務也非常專業。

居家養老護士上門為臥床老人測血糖。

養老服務中心負責人于婷介紹,該中心在上海居家養老服務成功經驗的基礎上進一步創新發展,中心所有的養老服務人員都到上海接受過培訓。目前他們的居家養老業務得到快速發展,通過老人口口相傳,很多其他街道的老人也打來電話,希望他們擴大服務半徑。

“從去年8月營業至今,我們中心正在為近200名社區老人提供綜合居家養老服務,但香港中路街道80歲以上的老人就有2000人左右,而且這個數字每年都在增加,相比之下我們還有很大的努力空間。”于婷說,“居家養老的特點決定了我們必須就近服務,但現在社區養老用房緊張,限制了我們將優質服務下沉到每個社區,無法進一步擴大服務規模。”

香港中路街道的居家社區養老服務中心。

問題

作為全國老齡化發展速度快、基數大、程度高、高齡化態勢突出的城市之一,青島這座時尚活力的青春之島,與國內其他一線城市一樣,面臨著“老齡化”的困擾。 多年來,青島養老服務始終走在全國前列。2020年,我市在98個街道各建設了一處街道級居家社區養老服務中心。今年,青島將在每個鎮都建設一處鎮級居家社區養老服務中心,構建起城鄉同步、服務同質的居家社區養老服務體系

盡管我市目前居家養老服務如火如荼的發展,但記者在探訪中發現,在實行過程中仍然存在部分“短板”。

居家養老服務推廣 三大“短板”待補齊

■短板一:

社區部分老人獲得感不強

記者探訪我市多家居家社區養老服務機構發現,部分社區老年人在居家社區養老服務推廣過程中的“獲得感”不強。據了解,目前我市社區老人獲得信息的主要方式還是親戚朋友之間的口口相傳,對居家養老服務人員的服務內容不了解,有些居家養老服務人員上門服務被當成騙子吃“閉門羹”,有些居家養老醫護人員則被當成小時工,被老人安排清理儲藏室。目前社區老人接受服務的主要項目是送餐服務,但因為不同街道的居家社區養老服務中心收取的送餐費高低不同,社區老人也會因此產生不滿。

■短板二:

社區養老服務用房配備不足

養老服務用房配備不足是實現居家養老服務站社區全覆蓋的難點問題之一。按照相關政策,在街道級的居家社區養老服務中心建設時,由街道社區提供600到1000平方米的免費用房,這些房屋一般是街道社區閑置房產、新建小區配建設施等。確實無法解決的,由街道負責租賃房屋,費用由市、區兩級財政全額補助。在社區一級,我市將原有的城市社區日間照料中心和農村幸福院轉型為居家社區養老服務站。現在各個社區的居家養老服務站不是沒人愿意建,而是沒房子可用。很多社區此前并沒有建設日間照料中心,居家社區養老服務站難以找到新的養老服務用房,一時無法落地。

■短板三:

居家養老服務人才緊缺

養老服務人員的“年齡斷層”和“專業匱乏”,也是亟待解決的問題之一。市政協委員林向峰持續關注老齡化問題,他多次在兩會上建議加強我市護工管理和養老護理員的培養。“我市近兩年在城市和鄉村建設大量的居家社區養老服務中心,必然需要更多的養老護理人才為老人提供醫養結合的專業化服務。但目前養老機構從事護理工作者,年齡大多在40歲以上,從業人員老化,后備人才不足,已經制約了我市養老行業的發展。現在幾乎所有養老院都喊著缺人,但大量專業人才卻選擇離開養老領域。養老護理人才緊缺的情況將持續很長一段時間。”他說。

解題

合理配置養老用房 加快專業人才培養

記者從市民政局獲悉,為幫助更多老人在家門口養老,我市在社區建設了助老大食堂和日間照料中心,但隨著時間推移,青島原有的養老服務模式也面臨著新問題和新挑戰,其中最突出的問題是“供需不匹配、所供非所需”。

此前,居家社區養老服務多由居(村)委會提供,能力水平有限,無論是助老大食堂還是日間照料中心,為健康老人提供休閑娛樂服務尚可,卻無法為居家失能失智老人提供他們最迫切需要的醫養結合服務。

為此,我市出臺指導新一輪改革的統領性文件《關于深化養老服務改革全面提升養老服務水平的實施意見》,提出居家社區養老服務要“轉型”。2020年,我市在98個街道都建設了街道級居家社區養老服務中心,引入具有醫保和長期護理保險定點資質的養老組織,為社區老年人提供中央廚房、助餐送餐、助潔助浴、康復護理、康復輔具租賃、長短期托養等服務。

隨后這些服務項目將從街道進一步下沉到社區,社區原有的日間照料中心將轉型為居家社區養老服務站,保留原來助餐送餐等服務的基礎上,可以進一步滿足失能失智老人醫養結合服務需求。

■解答一:

對于部分社區老人反映“獲得感”不強的問題,市民政局養老服務處處長喬先華解釋,除了社區宣傳不到位,老人對居家養老服務不了解的原因外,很大程度上是我市居家社區養老尚未覆蓋到每個社區。雖然目前我市在98個街道建成了功能比較齊全的居家社區養老服務中心,但與每個街道下轄社區相對應的社區居家養老服務站還沒有到位,很多社區老人還沒有直觀感受到居家養老服務給他們生活帶來的便捷。

下一步,我市將進一步推進各個社區的日間照料中心完成轉型,并在部分社區新建居家養老服務站,盡快實現居家養老服務社區全覆蓋,把居家養老服務真正送到老人家門口,增加社區老人的獲得感。

■解答二:

對于養老服務用房配備不足的問題,我市近日開展了社區養老服務設施清查整治專項行動,聚焦社區養老服務設施規劃不到位、配建不到位、移交不到位、使用不到位等問題,提高社區養老服務設施配建達標率。《關于印發青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則的通知》上明確規定,新建成區住宅項目,應同步配建每百戶不少于20平方米監護面積的老年人服務設施;既有城區住宅項目,應同步配建每百戶不少于15平方米建筑面積的老年人服務設施,且用地面積不得小于現狀用地面積。 “相信隨著社區養老服務設施清查整治到位,居家養老服務站社區全覆蓋應該很快會實現。”喬先華說。

■解答三:

就居家養老行業服務人員“年齡斷層”問題,市政協委員林向峰建議,近年來,已有200多所院校開設了養老服務與管理專業,逐步構建了從技工院校、中職學校、高職學校到本科學校立體化專業教育體系。我市應該與這些高校建立養老服務人才培養合作關系,源源不斷地向我市各級居家社區養老服務中心輸送人才。同時,我市要想留住年輕人,除了提高待遇、補貼房租之外,更需要綜合施策,加快人才專業化、體系化培養,增強養老職業的榮譽感和社會地位。

責任編輯:王逸群