青島日報2021年3月22日5版

20世紀30年代的青島,左翼文化運動蓬勃興起,正像是1934年公映的電影《桃李劫》中所唱的——

巨浪!巨浪!不斷地增長

“巨浪”涌起

20世紀30年代的青島,正像田漢和聶耳為1934年公映的左翼電影《桃李劫》所作插曲《畢業歌》中唱的:“巨浪!巨浪!不斷地增長。快拿出力量,擔負起天下的興亡。”

彼時的青島,處于白色恐怖統治之下,中共青島地方組織連續遭到鎮壓和破壞。隨著“九·一八事變”爆發,日本帝國主義占領東北三省,一度被諸多文化界名流視為遠離戰爭的文化“孤島”——青島,以國立青島大學和文人志士聚集的文化機構為中心,多種文化形式的抗日救亡運動蓬勃開展,青春的文藝“吶喊”激烈回蕩。年輕的中共地下黨組織燃聚星星之火,領導、發動熱血革命力量,持續進行文化的反“圍剿”,以先進文化占領國民黨統治區,掀起青島左翼文化運動的“巨浪”。

彼時的青島,正如毛澤東在《新民主主義論》中所說:“中國無產階級和中國共產黨登上了中國的政治舞臺,這個文化生力軍,就以新的裝束和新的武器,聯合一切可能的同盟軍……其聲勢之浩大,威力之猛烈,簡直是所向無敵的。”20世紀30年代,在被看作是“‘五四’新民主主義文化的光大”與“新中國社會主義文化先驅”的“左翼十年”,青島的左翼文化運動取得卓著成就,開創了青島革命史、文化史上的輝煌一頁。

山雨欲來:20世紀30年代的北方文化中心城市

從1897年德占青島,經過短暫的日德戰爭,直至20世紀20年代末,青島的局勢基本趨于平靜,因此也被許多文化名流視為一個遠離戰爭的“文化孤島”。而多年遭受列強的殖民統治,也孕育了青島較之其他城市深厚的西方文化積淀。

這座表面看似風平浪靜的“孤島”,并非一座封閉之城。相反,當時匯居此地的人們,能夠多渠道率先接觸到其他城市難得一見的西方報刊,諸如英國的《泰晤士報》,日本的《青島新報》等等。同時,在1922年中國政府收回青島之后,新式學校的創辦方興未艾,尤其是1924年私立青島大學建立,1930年在此基礎上創立國立青島大學,1932年改組為國立山東大學。作為國立青島大學校長的楊振聲,奉行“兼容并包”、“學術自由”的辦學方針,破除門戶之見,也為青島注入了馬克思主義先進文化孕育與傳播的自由先導之空氣。

山雨欲來風滿樓。20世紀30年代前期,青島的文化、教育、科研事業都取得了一定發展,大批文人名士云集青島,他們不僅因青島的山海自然美景而來,更傾慕這座城市日益濃厚的進步人文氣息。人才的匯聚,尤其是進步知識青年群體濟濟,推動青島新文化運動蓬勃發展,彼時的青島無疑成為與北京、上海比肩的北方文化中心城市之一。

文學對于進步文化的接納與表達最為敏銳。近百年前,國內一大批文人名士云集青島,不僅在這里培養了一批文學新秀,更創作出轟動文壇的諸多新作:王統照的代表作《山雨》,洪深的電影文學劇本《劫后桃花》,聞一多的長詩《奇跡》,老舍的長篇小說《駱駝祥子》……

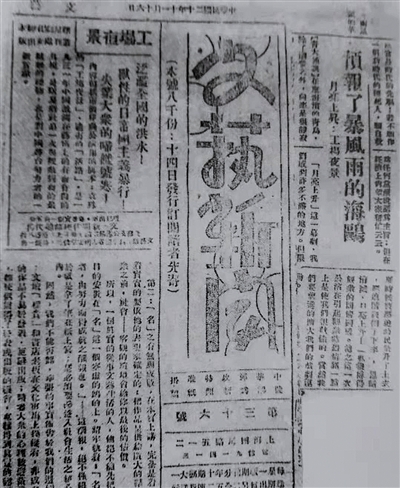

1935年9月15日,老舍發表在青島《民報》上的詩作,80年代《青島日報》重新編發。

當時有幾十種報紙為文藝創作提供有力陣地。據不完全統計,20世紀30年代初期,青島的本土報刊有《民報》《青島時報》《青島晨報》《新青島報》《青島新民報》等,總數超過20種,將其他城市遠遠甩在身后。城市文藝之繁榮絕不亞于北京、上海和天津。而與此同時,進步戲劇演出也空前活躍,同時盛極一時的還有繪畫、書法、音樂、攝影、電影、曲藝等不同的藝術門類。

青島報紙刊登海鷗劇社演出信息。

城市文化的繁榮盛況單從高校的師資即可管窺。上世紀30年代初的國立青島大學,吸引大批新文化運動“闖將”和自然科學家來青任教:著名詩人聞一多任文學院院長兼中文系主任;著名文學家梁實秋任外文系主任兼圖書館館長,教育家黃敬思任教育學院院長兼教育系主任,數學家黃際遇任理學院院長兼數學系主任,汪公旭代理工學院院長,物理學家蔣德壽、王恒守任物理系主任,化學家湯騰漢任化學系主任,生物學家曾省任生物系主任,趙滌之任土木系主任兼機械系主任。此外,文學家老舍,歷史學家丁山,戲劇家洪深,小說家王統照、沈從文,楚詞專家游國恩,語言學家聞宥,詩人陳夢家,物理學家丁西林、任之恭、王淦昌,化學家傅鷹,生物學家童第周、林紹文、沙風護、秦素美……這份“大神”級別的豪華陣容名單,塑造了青島人文、自然科學氣象的巔峰時期,也為當時在蘇聯、日本、美國、德國、法國等國家率先發展起來的無產階級左翼文化運動備足了可資蓬勃生長的土壤和養分。

文化反“圍剿”:“左聯”組織青島創立

文學史家王瑤在其所著的《中國新文學史稿》中說:“自從1927年國民黨背叛革命,建立了反動的黑暗統治,在文化方面也同樣掀起了殘酷的反動‘圍剿’,人民大眾的文化戰線就不能不在嚴重的白色恐怖下,用種種迂回曲折的形式來作反‘圍剿’和文化革命的深入活動;左翼的無產階級革命文學運動,就是在這種情況下堅持地進行,并在全國人民中發生了廣大深刻的影響的。”

當時,倡導無產階級革命文學運動的進步文藝社團組織很多,但相對分散,力量單薄。其中就有郭沫若、成仿吾等人成立的中國現代文學社團“創造社”,它的創建時間與中國共產黨的誕生同步。還有1927年蔣光慈、錢杏邨等人創立的“太陽社”,它們都積極宣傳馬克思主義,促進無產階級文學運動的振興。1930年,“中國左翼作家聯盟”(簡稱“左聯”)在上海正式成立,來自“創造社”、“太陽社”、“引擎社”、藝術劇社等進步文藝社團的成員群集。

正是在我黨的統一部署下,分散的無產階級文藝陣營形成合力,建立起統一的組織。作為“左聯”主要領導成員人之一的詩人馮雪峰回憶:1929年,時任中宣部干事兼中央文化工作委員會書記的潘漢年找到他,說黨中央希望“創造社”、“太陽社”和魯迅及在魯迅影響下的人們聯合起來,以這三方面人為基礎,成立一個革命文學團體。潘漢年要他去同魯迅商談,并擬定團體的名稱為“中國左翼作家聯盟”。

隨著“左聯”的活動范圍不斷擴展,1932年提出一項具體的工作決議:“應當向著群眾,實行文藝大眾化……青年文藝團體應當是‘左聯’的后備軍,在文藝斗爭的路線和政策方面,完全接受‘左聯’的領導,要努力發展新的組織。”也是在此項決議中,提出了“必須在最短期內在廣州、漢口、青島、南京、杭州等地建立起‘左聯’支部或小組”。

青島“左聯”就是在此大背景下,根據青島市委部署,由國立青島大學地下黨支部組建。它由最初學生們成立的新文學研究會、時事研討會、讀書會等文學團體發展而來,先在校內發動,繼而向社會拓展。

青島“左聯”最初的成員中,確知的只有王林、李林和俞啟威,三人均為當時國立青島大學學生,也都是中共黨員。而“左聯”青島小組成立不久,國立青島大學改為國立山東大學,俞啟威繼任國立山東大學地下黨支部書記,他與喬天華一起,發展了姜宏、王濤、杜宇、王令菲、陳邁遷、于黑丁、周浩然和郭錫英等加入青島“左聯”。

在魯海撰寫的《青島老報故事》中,特別講到:1932年下半年,青島“左聯”由山大發展到社會上,市委宣傳委員俞啟威(又名黃敬)發展杜宇加入青島“左聯”,杜宇初為編輯,后又升任主編,1933年兼任社長。而因身為地下黨員的姜宏、王令菲先后也在《民報》擔任編輯,民報社自然成了青島“左聯”的主要活動地。

那時,青島地下市委青年委員喬天華的公開身份是崇德中學(今青島十一中)教師,學校距民報社也很近,經常去與杜宇交談,喬天華在報上編有《春筍》周刊。青島“左聯”當時還有一個小組,對外稱作“燈塔文藝社”,有于黑丁、周浩然、郭錫英(又名林映)等成員,燈塔文藝社出版油印地下刊物《汽笛》,又在《青島民報》出刊同名《汽笛》周刊。

摧枯拉朽:進步文藝生力軍在青島團結壯大活躍

“我們加入‘左聯’,是為無產階級革命,解放勞苦大眾和苦難的中國同胞,寫文章只是我們一個方面的工作,一種革命的工具。 我們的任務是要把勞苦大眾和苦難的中國同胞組織起來,團結起來,去反對帝國主義和國民黨的壓迫。”當時曾有“左聯”成員這樣概括“左聯”的重要使命。文藝作為戰斗的武器,摧枯拉朽,在20世紀30年代的青島,面對國民黨的文化“圍剿”,發揮著不可替代的作用。

青島“左聯”主要成員王林。

在青島地下黨組織領導下,青島先后成立“左聯”和“劇聯”等左翼文化組織,革命進步文藝力量迅速成長壯大。其中,青島“左聯”更以“讀書會”、汽笛文藝社、海光文藝社、荒島書店、中國詩歌會青島分會等不同組織形式,團結一切可以團結的文藝群體和個人,他們傳播進步思想,擴大共產黨的影響,宣傳抗日救國,以文藝為槍,活躍在青島的文化舞臺上,使進步文化始終占據著這座國民黨白色恐怖統治之下的城市。僅以荒島書店為例,上世紀30年代的荒島書店的書架上,全國“左聯”的刊物、圖書以及革命進步書刊,源源不斷,從這里傳播至大中學生、知識階層和部分工人當中,有效推動了進步思想文化的普及。

青島“左聯”主要成員俞啟威在演講。

在一切可以團結的力量中,黨外作家尤其是青島地下黨組織關注的對象。喬天華就曾明確說過:“左聯主要聯系對象有王統照、沈從文。”王統照是“五四”時期的著名作家,1927年后蔣介石大肆屠殺共產黨人,大革命失敗,思想苦悶的王統照來青定居,而他在青島的好友杜宇、于黑丁都是青島“左聯”的成員,他也成為青島“左聯”活動中心——位于福建路上的民報社的常客。正是在這些思想進步的朋友們影響下,王統照創作了詩集《這時代》和長篇小說《山雨》。那時的他曾說:“思路漸漸的變更,不全是輕清的嘆息和虛渺的惆悵了。”

彼時,與青島“左聯”聯系密切的作家都不斷推出新作,其中有臧克家創作的詩集《烙印》《罪惡的黑手》,蔡天心創作的中篇《東北之谷》,吳伯簫的散文集《羽書》……同一時期,左翼作家老舍在青島寫下《駱駝祥子》,蕭紅寫下《生死場》,蕭軍寫下《八月的鄉村》,舒群完成中篇《沒有祖國的孩子》,王亞平寫就詩集《都市的冬》……它們都成為中國文學史上的優秀代表作。應當說,20世紀30年代的青島,之所以能在中國文壇占據一席重要位置,與青島左翼文化運動所起的決定性作用密切相關。

從1946年《島上文壇總巡禮》中的記述,可窺得當時青島左翼文學之盛況:“島上文壇沉默過一個時期,接著便是普羅文學(無產階級文學)之浸入。《民報》便是影響這個風氣的第一個,那時《民報》差不多是居島上新聞界之首座,姜宏、杜宇、孟超都在《民報》任編輯,撰稿性格,皆因這種風氣為標準,因之,作品的人物,差不多成了‘洋車夫’‘縫衣女’‘流浪者’‘乞丐’等,背景也離不開‘馬路頭’‘大雜院’,內容也離不開‘窮困’‘饑餓’‘災難’等。一時風氣彌漫,幾乎是千篇一律。”

在青島“左聯”之后,青島“劇聯”(青島左翼戲劇家聯盟),青島“語聯”(青島左翼世界語者聯盟),青島“社聯”(青島左翼社會科學家聯盟)等左翼組織相繼成立。進步文化實力繼續壯大蔓長。

青島左翼作家周浩然設計的《汽笛》刊頭。

在當時的戲劇舞臺之上,左翼戲劇同樣占據舞臺焦點。此時,洪深創作了中國第一個話劇劇本《賣梨人》和以他在青島的真實人生經歷為藍本的第一個電影文學劇本《劫后桃花》。崔嵬改編的街頭劇《放下你的鞭子》則成為中國話劇史上的代表作。青島“劇聯”組織創排的《月亮上升》《工廠夜景》《亂鐘》《S·O·S》《嬰兒的殺害》《雷雨》《日出》等劇目都產生了廣泛的影響,甚至使反動戲劇無法存身,當時甚至出現了國民黨、三青團組織的劇團演出共產黨人夏衍、田洪、于伶等編劇的劇本的情形。

應當說,20世紀30年代,正是在青島黨組織的正確、堅強領導下,青島各左翼文化組織聯合“一切可能的同盟軍”,將文化與斗爭相結合,推進了近百年前青島文化事業的早期發展。(青島日報/觀海新聞記者 李魏 本版稿件由青島市委黨史研究院協助采寫)

責任編輯:程雪涵