青島日報社/觀海新聞4月7日訊 應用場景正成為現階段工業互聯網賽道的重要決勝場。自2017年上海發布全國第一個工業互聯網三年行動計劃以來,制造業領域通過嵌入互聯網、人工智能因子,正發生著神奇變化。上海電氣,這一高端裝備制造的排頭兵,通過加快打造“AI+工業互聯網”平臺,正實現產品、生產、服務、管理的數字化、網絡化和智能化轉型。工業互聯網如何以數字化重塑上海制造,通過走進上海電氣企業展示館、“星云智匯”工業互聯網云平臺、風電IWIND數據中心,專業實訓干部進行了調研與思考。

上海電氣風電IWIND數據中心。

“百年老店”上海電氣的歷史,最早可以追溯到1902年的上海大隆機器廠,是上海近代機器工業的萌芽。中國第一套火力發電機組,第一臺萬噸水壓機,第一套核電機組,世界上第一臺雙水內冷機組……中國裝備制造業的眾多“首創”,都誕生于上海電氣,挺起了“大國重器”的脊梁。聚焦裝備主業,堅持創新驅動轉型發展,目前,數字化能力已逐漸成為上海電氣核心競爭力的重要組成部分。

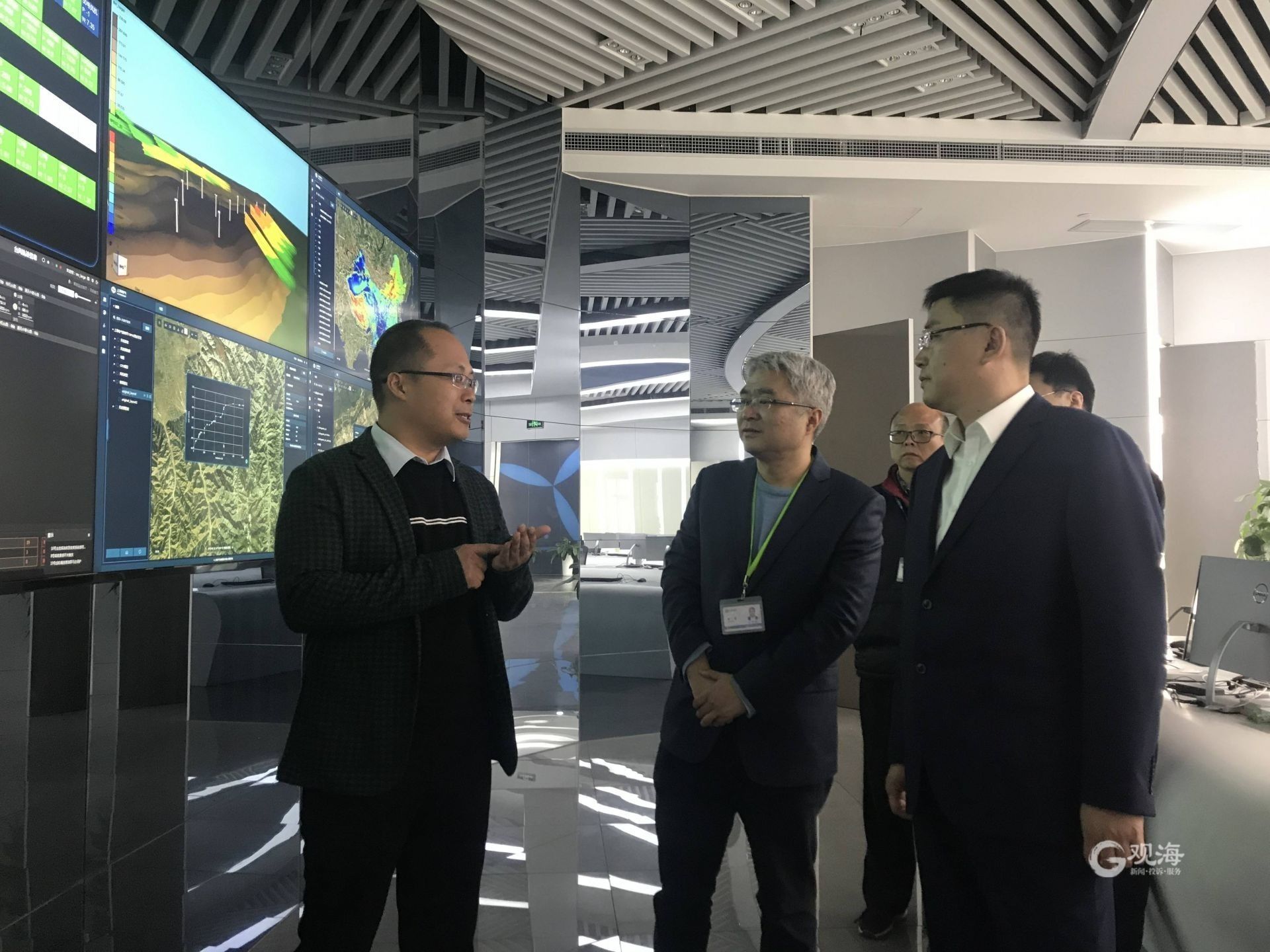

上海電氣工業互聯網創新中心總監、首席科學家黃猛(中),與專業實訓干部趙維鵬(左)、段恒堅(右)在上海電氣風電IWIND數據中心交流。

在上海電氣風電IWIND數據中心,記者看到,通過監測智能化在線平臺“風云系統”上的各項氣象預測數據,在人工智能技術輔助下,工作人員正遠程數字化運維全國各大風場的發電風機。

“對風電數據中心來說,不僅要關注臺風什么時候登陸,還要關注并預測臺風登陸的前、中、后期對全國多達5000多臺風機所產生的影響,及時對風機進行遠程運維,以降低甚至避免臺風對某些風場造成的破壞性影響。而這,些都依賴于‘AI+工業互聯網’的‘強強聯手’。”上海電氣工業互聯網創新中心總監、首席科學家黃猛說。

相關工作人員講解上海電氣智能制造產業分布。

風電運維有多智能?在數據中心大屏前,黃猛向記者介紹:“黃海、東海和渤海部分海域的風速、浪高、涌高、海溫、平均流速和最大流速等數據,都能進行監測。我們僅解決方案就有十幾萬條,針對風電機組的每一種修理,都有針對性方案,還有先后檢查和修理的步驟。”

“過去,由于風電場分布廣、風機數量多、工作環境惡劣,風機在運行時出現故障且難以及時發現,繼而導致實地運維人力和培訓專業技術人員成本的增加。而現在,基于工業互聯網平臺的精準預測,助力企業業務從被動式服務向預見式服務轉變,在避免風機更大故障損失的同時,也降低了運維成本。”專業實訓干部趙維鵬說。

專業實訓干部趙維鵬(左)、段恒堅(右)在上海電氣風電IWIND數據中心。

作為國內大型綜合裝備制造業集團,上海電氣的三大產業領域分別是能源裝備、工業裝備和集成服務。除了熟悉的能源裝備板塊,在工業裝備領域,像三菱電梯是上海電氣旗下企業,另外還有電機、環保、城市軌道交通、機床等等。因此,如何能夠做好數字化轉型,2017年,上海電氣提出要建集團的工業云平臺來承載這些業務組合,2019年工博會上,上海電氣“星云智匯”工業互聯網云平臺正式推出。

“對于這個平臺,上海電氣更多關注的是應用和行業方案這兩個部分,平臺很重要,但是如果平臺上沒有應用,沒有行業解決方案,這個平臺很快就會失去生命力。”黃猛介紹,“所以,在這樣的情況下,上海電氣就提出集團主要是建立這個平臺的底層插座,讓插座變得更扎實,更堅實。從接入層到平臺層,再到應用層,從而實現工業互聯網平臺的最終價值。”

上海全面推進城市經濟、生活、治理數字化轉型,工業互聯網是經濟數字化轉型的關鍵著力點。記者了解到,目前,上海已培育打造了寶信、上海電氣“星云智匯”、智能云科、中科云谷等15個具有影響力的工業互聯網平臺,率先發力的上海已經形成了工業互聯網的先發優勢。

“通過向下‘聯設備’、向上‘接應用’、平臺‘建模型、優算法’,在更廣范圍、更深程度、更高水平實現產業鏈、供應鏈的資源優化配置和價值倍增。”專業實訓干部段恒堅來自青島一家國有平臺公司,他說,“下一步,將結合自身工作特點,深入剖析這家企業發展的脈絡,探索制造業與現代服務業融合發展路徑,找準國有平臺公司參與產業升級轉型的切入點和契合面,主動融入數字基因、智能基因,助力國有平臺公司和區位產業實現高質量發展。”(青島日報/觀海新聞駐滬記者 胡相洋 文/圖)

責任編輯:榮瀟