青島日報社/觀海新聞9月1日訊 庚子年文壇大事件!賈平凹兩部長篇小說新作,《暫坐》和《醬豆》,今天由作家出版社同時出版面世,這是賈平凹創作的第17部和第18部長篇小說。而《暫坐》,則成為作家70歲之前創作的最后一部長篇。

《暫坐》:賈平凹的首部都市女性視角小說

《暫坐》是賈平凹第二部城市小說,首部真正意義上的都市女性視角小說,靈感來源于賈平凹常去的一家茶室,在該書的“后記”里提到創作緣起,賈平凹說:“茶莊在的那些年,我每日兩次都在那里喝茶,一次是午飯前,一次是晚飯后。喝到了好茶就只能再好,不能將就,我已經被培養成喝茶‘貴族’了,茶莊卻搬走了。突然就有了寫《暫坐》的念頭。”

《暫坐》以西安城為背景,講述了一群獨立奮斗的都市女性在心靈上相互依偎的故事。以生病住院直到離世的夏自花為線索,以暫坐茶莊的老板海若為中心,刻畫了紅樓群芳般的眾生相。她們神秘著,美麗著,聚散往來之間,既深深吸引人,又令人捉摸不透。而茶樓里的世態炎涼正是社會的縮影,環環相扣的命運展示著人物的生存狀態和精神狀態。在頗為煩瑣碎的日子里,看得到茶藝、書畫、古玩的美,悟得出上至佛道下至生活的智慧。在大巧若拙、余味無窮的文字背后,仿佛作者就在茶莊樓上,慈悲而關切地看著:人生短暫,且來小說里坐坐。

評論家王春林說:“正如同在浩大的宇宙時空面前倍感自身的渺小,陳子昂因而發出‘獨愴然而涕下’的感嘆一樣,賈平凹借助于《暫坐》中那一群城市白領女性的故事所傳達出的,其實也正是人生太過短暫,整個過程差不多也就相當于到這個被命名為‘暫坐’的茶莊坐著喝了一會兒茶的模樣。人生終歸不過是一個‘暫坐’的過程而已。”

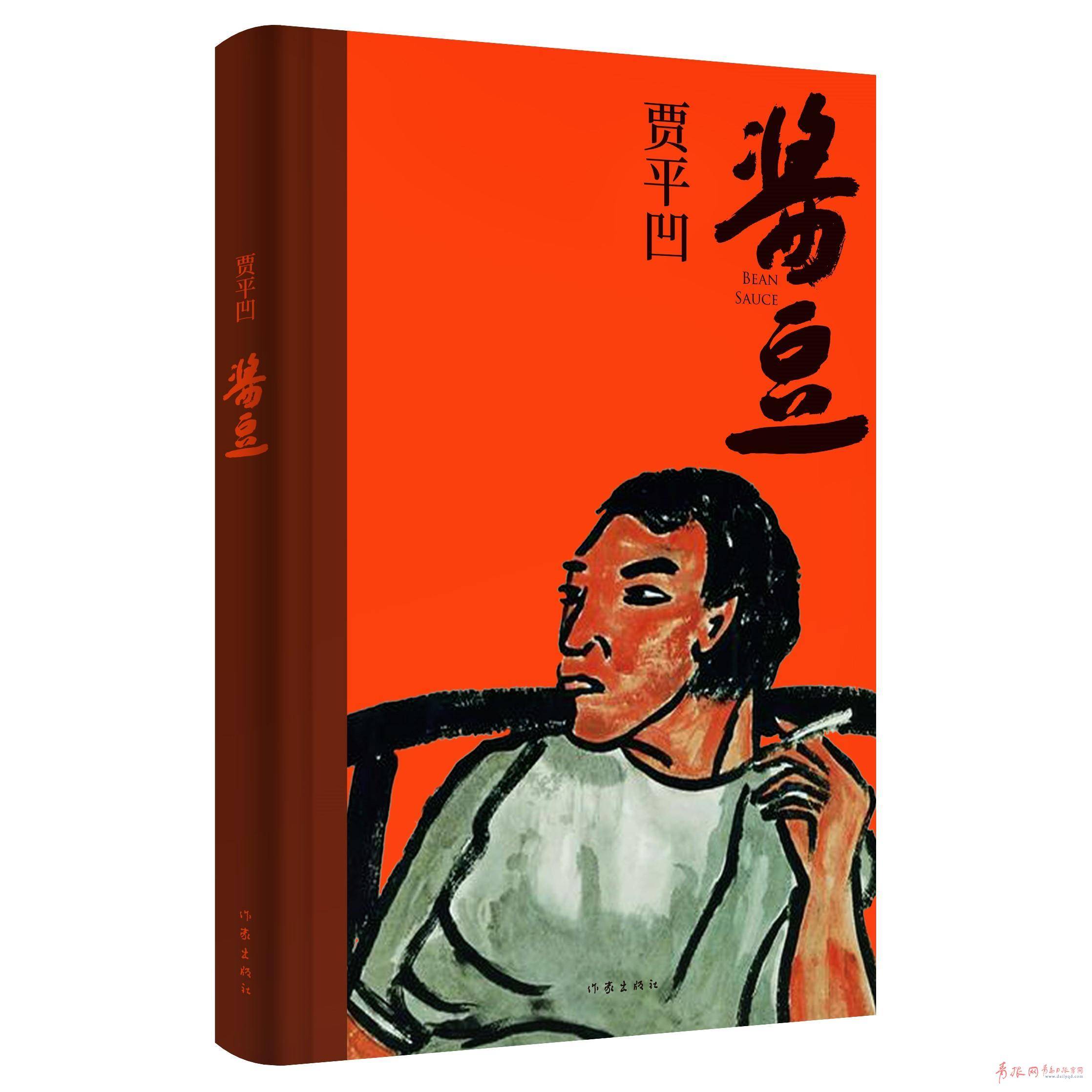

《醬豆》:賈平凹寫給自己的生命之書

《醬豆》可以說是賈平凹的生命之書,是一部賈平凹寫給自己的小說,是作者對往昔的追憶,也是對時代的致敬。

賈平凹在題記里寫:“寫我的小說,我越是真實,小說越是虛構。”故事以《廢都》的修訂再版為開端,回顧了自己創作《廢都》前后的心路歷程及出版后的境遇。小說虛實結合,“賈平凹”作為小說人物出現,重塑了《廢都》創作的時代背景,拋出了一個有血有肉的“賈平凹”形象,也拋出了自己對時代的探究、對人性的拷問,發人深思。

“我是太熱愛寫作了,如鬼附體,如渴飲鴆。一方面為寫作受苦受挫受毀,一方面又以排泄苦楚、驚恐、委屈而寫作著,如此循環,沉之浮之。”在《醬豆》《后記》中賈平凹如是說,這也正是其為新作《醬豆》做的一個有力注解。(青報全媒體記者 李魏)

《暫坐》書摘

杭州有個山寺,掛著一副門聯:南來北往,有多少人忙忙;爬高走低,何不停下坐坐。坐下作甚?喝茶呀。天下便到處都有了茶莊。西京城里也就開著一家,名字叫暫坐。

二〇一六這一年,一個叫伊娃的俄羅斯女子,總感覺著她又一次到了西京,好像已經初春,霧霾卻還是籠罩了整個城市。

其實,這里在五年前就有了霧霾,只是輕微,誰也沒當回事,常常黑云在城南的秦嶺上空移動,人們還戲謔:喲,北京的霧霾也給咱飄些來了?!飄過來的僅薄薄如一層紗,很快就消散了。而現在,空氣里多是煙色,還有些乳色和褐色,初若溟蒙,漸而充塞,遠近不知深淺,好像有妖魅藏著,路面難以分辨斑馬線,車輛似乎沉淪,所有的建筑一下子全失去重量,飄浮著,恍惚不定。

但大街小巷里依然是人多,那么多的人啊。

如果地球是一座山吧,溝溝岔岔就會有動物:這條溝里是些大動物,比如獅子呀,老虎呀,熊呀;那條岔里又是些小動物,巖羊、獾、狐貍和刺猬;還有些溝岔有水潭,生存了丑陋的魚,還有些溝岔里則是奇奇怪怪的鳥類。中國人或許都是鳥類,數目龐大,飛起來遮天蔽日,落下來占據全部枝頭,興奮又慌張,彼此呼應,言語嘈雜。任何言語一旦嘈雜了,便失去了節奏,成為一種煩囂,感覺是成千上萬個口齒同時嗑動瓜子,是滿世界的蚊蠅都聚來了,嗡然為雷。

伊娃就是被這種煩囂聒醒的,一推開窗子,天剛剛亮,似乎還有半片殘月寡白著,擁擠的人群便全在霧霾的街道上混亂不堪,場面詭異而恐怖。

門口有了咳嗽聲,房東大媽進來,提著一網兜的韭菜、西葫蘆、線辣子和蔥,還有一紙盒雞蛋。昨晚到來,已經是深夜,大媽埋怨怎么不提前通知呢,否則會做了糊爛餅等著的。糊爛餅是一種煎餅,因在面糊糊里加了韭菜末、西葫蘆絲、雞蛋和剁碎的線辣子,做出來比一般的煎餅可口得多。伊娃就愛吃這個。她感激著大媽還記得她好吃這個,順嘴說了:那明天吃吧。沒想大媽竟就買回了食材。大媽說,哎喲,咋不多睡一會兒?伊娃趕緊去接了網兜和雞蛋盒,還替大媽拍了拍后背,說:你這么早就去了菜場!大媽說:也不早,街上人都滿了。伊娃說:這么大的霧霾了,還那么多人啊?!大媽說:人是走蟲么。伊娃笑了一下,又看著窗外,就在想,人為什么就那么愛走動,都走動著去干什么呢?空氣這樣不好,街道上熙熙攘攘這么多人,該是行走著饑餓的酒囊飯袋,或是一個一個散發著熱量和污濁氣味的火爐子、垃圾桶?!

大媽在問:吃完飯了,你要去那個暫坐茶莊嗎?伊娃說:是啊是啊,我得見見海若么。

伊娃說著,自己的耳臉卻有些發燙了:這不也和街道上的人一樣嗎?他們還都是一個城市的,城東的要去城西,城西的要去城東,城南的要去城北,城北的要去城南,而自己偏就從圣彼得堡來到西京,來了住在舊城內,又要去曲湖新區,豈不也在增加街道的擁擠度啊!

伊娃確實和街道上的人沒有區別,在西京留學的五年里,自以為已經是西京人了,能叫得出所有街巷的名字,比如皇城路、漢陽路、府佑街、貢院街、書院巷、朱雀街、玄武路、東市、西市、炭市巷、糖坊巷、端履門……在娓娓而談這座城是中國十三個王朝的古都時,臉色漲紅,鼻梁上的雀斑都明顯可見。更習慣了這里的風物和習俗,以及人的性格、氣質、衣著、飲食,就連學到的中文普通話中都夾雜了濃重的西京方言。當學業完成回到圣彼得堡的五年里,母親去世,與那個男朋友又分了手,從此多少個夜晚,她都是夢里走在了只有這個城市才有的井字形的街巷里。在城墻頭上放風箏。聽見了晨鐘暮鼓。或者,坐在夜市的小攤位上吃炒面和烤肉,來一對羊寶,她會對著攤主大聲地說,依然是生硬的方言,在眾目睽睽下將那兩顆羊卵子咬嚼得嘴角流油。或者,就擠身在城河沿岸的人簇中,看自樂班唱秦腔,那些精瘦又施了胭脂的男人和女人唱起來如同吼叫,嘴大張著能塞進一個拳頭。每當她又一次夢見散步于街頭,發現了一只空塑料水瓶,就撿起放進垃圾桶里,路邊新栽的一棵桂樹傾斜了,立即走近扶正,還用力地踩了踩樹根的土,醒來才意識到她對于西京的感情。是的,西京是伊娃的第二故鄉了,回圣彼得堡是回,回西京也是回,來來往往都是回家。

吃罷飯,從房東家的樓上下來,院子里,那張石桌上空竟然有了紫藤架,枝葉糾結了那么一大堆,以至于從架子的四面垂下來,像是掛著了簾子。伊娃曾經在那張石桌上讀過書,每每都有一只貓就跑來,臥在一旁。貓還在嗎?這念頭剛一起,傳來的卻是長長的叫喚,聲嘶力竭,痛苦凄涼。伊娃一扭頭,門房的老頭舉了掃帚跑過去,他的肚子更大了,衫子緊身,又是沒有對齊紐扣。伊娃說:大爺好!他好像是哼了一下,掃帚就搕打藤蓬,厲聲罵:叫,叫,大白天的你叫什么春?!罵畢,似乎才反應過來,伊娃已經出了小區大門,兀自咕噥:哦!是伊娃嗎?貓又在車棚頂上再一次聲喚了。中國人愛狗,卻不怎么喜歡貓,所有的狗都在人家里寵養,貓就在每個居民小區的院子里流浪,它們的求愛也那么凄苦,被人討厭著,不可容忍。

《醬豆》書摘

《廢都》是在離婚之后才真正動筆的。我離婚是協議著離的,什么都不要,房子不要,財物和存款不要,那只貓也不要,就凈身出門了。裴多菲說:生命誠可貴,愛情價更高。若為自由故,兩者皆可拋。但說實話,一旦離婚了,想著當初為什么就一見鐘情,憧憬著從今往后比翼雙飛、攜手到老,怎么就突然間離婚了呢?我懷疑起了愛情,更懷疑起了自己:找伴侶如果說其實在找自己,我不好,只能是不好著再加了不好。我陷入了一種失敗、沮喪、空落的情緒中。也就是在這種情緒里開始了《廢都》寫作。

毫不諱言,《廢都》的寫作是我極力要擺脫離婚的情緒,而灰暗頹廢的情緒又像霧霾一樣籠罩了寫作。身后的陰影是地面不停地復印嗎?我體會到了徐展后,不,莊之蝶的張狂,壓抑,苦悶,無奈,放蕩,消沉,可憐的一個知識分子在那個稱得上最好的年代和最壞的年代里,自以為是,也厭惡著自己,沒有朋友,卻尋不著敵人,想拯救別人,結果誰也拯救不了,反倒墮落、沉淪、毀滅了自己。

書是和人一樣都有著命運的,以前我寫了那么多書,都是在家的書房里,早上七點起床,梳洗,吃早餐,然后寫作,中午十二點吃飯,午后小憩一小時,起來再寫,下午五點后接待來客,處理別的雜事,晚餐后喝茶,散步,零時上床睡覺。生活極其規律,書寫的速度順暢。而《廢都》在租住的小屋里寫作,晚上常常失眠,早上不能按時醒來,吃飯都是在街上小飯館去吃,或者自己泡面,饑一頓飽一頓,寫作最好時一天也完成不了三頁,甚至一個上午寫了撕,撕了寫,寫了再撕,頭發就開始大把大把地脫落。過去,老魯總是夸贊著我是為文學而生的,年齡還輕,筆已成道,寫出了那么多作品,每一本出版都反響強烈。你還有崇拜的人嗎?他說。我瞧著再無旁人,也說了一句狂語:那就照照鏡子么。可現在,我不愿看鏡子,鏡子里的人是那么憔悴、枯瘦、丑陋!在那個黃昏,我百無聊賴了去找徐展后,原本要向他傾訴我寫作遇到困難,他卻在家里跟一個女的大發脾氣。那女的我以前沒有見過,他也不給我介紹,那女的沒有頂撞他,只是掃地上茶杯摔碎的玻璃。我有些尷尬,不知所措。那女的把玻璃碴子裝到廚房里的垃圾筐時,喊我進去自己倒水喝,悄聲說:徐老師本來被邀請了去北京大學作一次報告的,機票都買了,今兒中午接到通知卻取消了,原因是有關上級指出他不宜登中國最高學府的講臺的,他就拿我撒氣哩。那女的說完擰身走了,而徐展后還在罵。別罵了,我沒有點破他發火的原因,說人家是來照顧你的么。我討厭人來照顧!他跟我也瞪起了眼,照顧什么呢,無非來向我要些錢?我忙得鬼吹火似的,應該一完事就走!一陣呼哧呼哧出氣了,卻低聲問:你離婚了,聽說你離婚了? 他什么都知道呀,我說是的,離婚了。他竟然哈哈大笑:你也離婚了!使勁兒看著我,一甩手,,離婚那是好事啊,我那不到一年的婚姻結束后,我一下子解脫了,整個下午都在大街上一邊走著一邊唱歌。他拿出的是一瓶俄羅斯伏爾加烈酒,我們兩個都喝醉了,在醉中,他當然要問起我的寫作,我告訴說開始寫長篇小說了,但忍著沒有具體說要寫的內容,只是說怕自己離婚的情緒影響到書中主人公命運的把握。他噢噢地叫著,手指頭在茶幾上嘭嘭地敲,又開始教導了:記住!當寫一個人的命運,這個人的命運與時代、國家、民族的命運在某一點上交叉了、暗合了,寫出來的就不是某一個人的命運,而是這個時代、國家、民族的命運!他這話讓我興奮,我端起杯子又敬他,結果我們的杯子同時掉在了地上,啊哇啊哇都吐了。

《廢都》進度非常艱難,我擔心如若繼續待在那個小出租屋里寫作可能中斷,甚至會壞掉我的身體。宋從濤通過他的朋友聯系了離西安三百里外的桃曲坡水庫管理站,問我愿意不愿去那兒。寫文章講究個曲,《廢都》里又要寫更多的女人,女人是水,桃曲坡水庫這地名好,我當然高興啊。坐了三個小時的汽車,水庫在一個山坳里,方圓五里內沒有人家,管理站也就六個職工。我住進了那排平房東頭的一間屋里,吃飯在他們灶上,鹼畔有個廁所。在新的環境里,沒有朋友,沒有熟人,沒有報紙和電視,我完全封閉性地每天堅持寫八個小時。我吸煙很兇,寫作時不知道什么時候在吸煙,往往三個小時過后要去上廁所,才發現煙缸里已經是幾十個煙屁了。站長喊我去吃飯,推開門,沖出的煙霧使他一陣咳嗽。嗨,我以為你著火了,頭發里往外冒煙!他奇怪我為什么不開窗子,窗簾都拉得嚴嚴的,還不咳嗽。我是不咳嗽,或許前世就是個煙囪。他更奇怪我怎么能一坐幾個鐘頭,寫那么多字:世上的字能寫完嗎?催促我出去轉轉,或者與他下一盤象棋。

我是寫累了,也和他下那么一盤。一次,我寫了一張提示——我打草稿從來是在豪華的筆記本上寫的,但有時寫不順手了,要在另一張紙上先寫一些提示——那一頁提示尋不到了,站長問是不是上邊亂七八糟的,還有些箭頭,說他以為是寫廢了的紙,剛才上廁所當手紙了。我趕忙去廁所,多虧那紙還在,只是弄臟了,拿回來再抄了一遍。站長不好意思,我說沒事,心里卻在打鼓:是不是我寫的是臭小說?從那以后,站長不大來下棋了,但他總是想方設法給我改善伙食。

原來他們午飯都是燴面片或蒸饃豆腐白菜湯,他要給我炒菜,肉絲土豆片呀,韭花煎雞蛋呀,而且油放得多。但那時衛生條件不好,蒼蠅到處趴,經常趴在屋中的電線上,電線有了指頭粗,鍋里油一焦,菜放進去,欻啦地尖叫,一股油煙和熱氣就騰空而上,灶臺上邊電線上的蒼蠅便掉下來幾只。這些我先不知道,當有一天吃飯的時候在碗里攪了攪,發現了兩只煮爛的蒼蠅,惡心得飯就吃不下。這沒事的,站長說,這不是廁所來的,是飯蒼蠅,一做飯它們就從庫邊的水草叢趕來的。他的碗里也發現了蒼蠅,用筷子夾出來,又呼呼嚕嚕吃起來。我有兩頓沒有吃,可不吃就得餓肚子,后來我也就夾出蒼蠅把飯吃了。有時去水庫里游泳,我不怎么會游泳,僅僅是狗刨式地在水里手腳撲騰一會兒,就是洗個澡。傍晚時分,那里的風光優美,夕陽照來,水面上望不到邊的蘆席紋,又被染紅一片。站長在說,水庫每年都要淹死三四個人的,今年只淹死了兩個。那意思是還有一兩個名額沒完成嗎?再看著水庫,便覺得那深處有水怪,庫邊的蘆葦茵茵,在風里沙沙作響,疑心了其中有鬼。便不再單獨去那里了,要洗澡提一桶水在屋室里擦身子。

《廢都》極快地寫完了初稿,可以說,是我所有的書用時最短的一本。這期間宋從濤來桃曲坡水庫看望過我一次。他告訴我,他的投資失敗了,當交了一萬元后再去找玩具公司的那個老板,人不在了女秘書也不在,從喜來登酒店經理的口中才得知,那壓根就不是港商,是河南的一個農民。我嘲笑他,上當的都是有私心的人。干啥的就是干啥的,他說,知識分子還真要認這個窮命哩。我那時已經改抄《廢都》有了四分之三吧,他就把改抄過的部分拿去看,原本說當天下午搭車趕回西安,他沒有走,晚上一夜,第二天又一天,沒有走。再到了晚上,我改抄出幾頁,他就看幾頁,還有幾章沒改抄出來,他過來抱住了我。/你覺得你寫得怎么樣?/你覺得呢?/你相信我的閱讀能力嗎?/怎么樣?/成了!這次寫得好!/他在說這話時,語氣和表情是激動而真實。是這樣嗎,我說,是這樣嗎?任何作家當一部作品寫完后那是最脆弱和不自信的時候。當然啊,這是大作品!他的眼睛放光。我沒有再改抄下去,我要喝酒,我要跟他喝酒,我三更半夜敲開站長的宿舍門,向他要酒。但站長宿舍里沒有酒。/還有什么能喝的?/這幾天我咳嗽,有一瓶咳嗽糖漿。/我把一瓶咳嗽糖漿拿來,和宋從濤喝。咳嗽糖漿甜甜的,并不難喝,但不能大口喝,我們就劃著拳,誰輸了抿一點。到了天麻麻亮,一瓶咳嗽糖漿竟抿完了。宋從濤說上午他得回城,我讓他到床上瞇一會兒吧,他脫了鞋往床下放時,一彎腰發現床下盤著一條蛇。屋子后邊就是長滿草木的坡崖,肯定是有蛇,夜里起來要上廁所,打著手電走時也看見過路上有蛇爬過,以至后來半夜小解,都是站在床上從后窗射出去。但從未有過蛇進屋呀。我們都嚇了一跳,不明白這蛇什么時候爬進來的,是從后窗,還是從門下的縫里?我們誰都不敢動那蛇,還是站長聽見叫喊聲過來,用棍子挑了扔到了鹼畔下的樹林子去。哈,宋從濤說,這蛇或許也是文學愛好者吧,來聽我們說《廢都》?!

責任編輯:單蓓蓓