夏季正是海鮮燒烤大受歡迎的季節,不過近期秦皇島、唐山、寧波等部分沿海地區紛紛發出消費提醒:要謹慎食用毛蚶、海虹等貝類海鮮,以防出現食物中毒。

但事實上,貝類海鮮出現毒素并非貝類本身的問題,而主要是由于夏季出現的赤潮引起的。

什么是赤潮?它為啥會導致貝類“帶毒”?

赤潮究竟是什么?除了在赤潮高發期謹慎食用貝類之外,我們還應該如何避免赤潮的傷害呢?

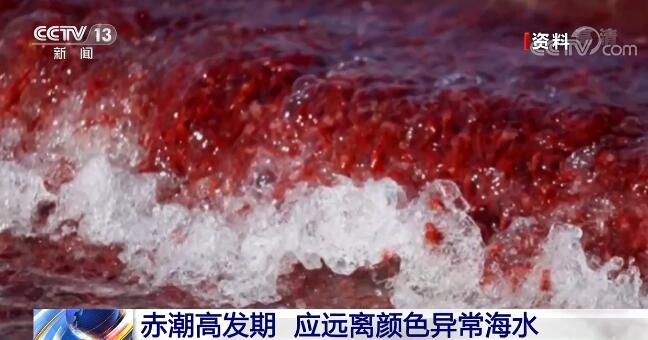

赤潮是海洋生態系統中的一種異常現象,又稱紅潮,國際上也稱其為“有害藻類”或“紅色幽靈”。它是由海藻家族中的赤潮藻在特定環境條件下爆發性地增殖造成的。

中國科學院海洋研究所副研究員袁涌銓接受采訪時介紹,“有多少種浮游植物,理論上來說就會有多少種赤潮,我們現在從全球范圍看到的趨勢是,引起赤潮的這些優勢種開始出現越來越小型化、越來越有毒化的這么一種趨勢、這么一種現象。”

袁涌銓表示,隨著人類活動特別是近海人類活動的增加,導致水體出現富營養化,會使得近海的赤潮暴發頻次不斷增加,并且有面積擴大的趨勢。而導致赤潮發生的有害藻華有著各種各樣的分類,這就使得赤潮并不僅僅是紅色,“顏色上來說,我們其實還會看到有醬油色的海水變色現象,包括黃色的、綠色的各種顏色的海水變色現象。”

而引發赤潮的這些有毒藻類,貝類吃了它們以后,人如果再吃貝類的話就會產生中毒甚至死亡的威脅。結合這幾年我國沿海城市海虹等貝類毒素中毒發生的情況,海虹等貝類毒素中毒的風險在4月-5月比較高。在貝類中毒高風險期,建議不吃或少吃毛蚶、海虹等海鮮。食用其他貝類海鮮時一定要去除內臟食用,且一次不宜食用過多。

受到一些游客喜歡的海洋“藍眼淚”現象

同時,專家提醒大家,在海邊如果發現海水出現異常的顏色,尤其還伴有異味、出現死魚死貝等現象,一定要遠離海水,并向海洋漁業部門進行報告。而受到一些游客喜歡的海洋“藍眼淚”現象,其實也是赤潮的一種,代表這個水域的水體富氧化程度比較高,游客也盡量不要去觸碰海水。

為什么現在吃海虹易中毒?和其中含有的麻痹性貝類毒素有關

海虹又稱貽貝、青口、淡菜,是常見的一種食用性貝類,雙殼黑褐色。近年來,北方沿海縣市發生了多起因食用海虹引起的麻痹性貝類毒素中毒事件。

麻痹性貝類毒素是我國海洋赤潮毒素中最常見的毒素之一,人一旦食用含有此毒素的貝類,可引起人體神經肌肉麻痹,輕者出現口唇麻木和刺痛感、四肢肌肉麻痹等癥狀,重者可導致呼吸肌麻痹而死亡。這種毒素毒性極強,尚無特效的解毒方法。

毒海虹中含有的麻痹性毒素毒性很強,和河豚毒素、織紋螺類似。這種毒素不光可能在海虹中出現,在扇貝、牡蠣、毛蚶等貝類食物中同樣可能出現。

常見貝類海鮮有這些

毛蚶、海虹(又名貽貝、青口、淡菜)、文蛤、花蛤、生蠔、翡翠螺、大連鮑、帶子、蟶子等。

如何預防食用這類海鮮中毒?

1、在購買和食用毛蚶、海虹等貝類水產品時,應選擇去大型、正規的超市或市場購買。

2、盡量避免購買來自赤潮地區的貝類。

3、食用貝類時要去除消化腺等內臟,盡量減少食用頻率,單次食用量不宜太多。

愛吃海鮮的“吃貨們”,享受美味海鮮要注意這些問題

1、處理海鮮要注意

如果皮膚上有傷口還沒有完全愈合,不要接觸海水以及海水中的海鮮等生物,處理海鮮食品時,盡量戴上手套。

2、一定要完全加熱

海鮮,不能生吃,其中包括生魚片,制作生魚片的過程中,魚肉很容易被魚鰭和魚皮上的創傷弧菌所污染,食用同樣存在感染風險。

高溫烹調可以殺滅海鮮中存在的寄生蟲和病菌等有害物質,降低食物中毒風險。

3、生熟分開

在加工過程中,要注意食材、烹飪工具(案板、刀具等)的生熟分開,避免交叉感染。

4、要限量

由于海鮮中含有較多的嘌呤物質,不宜大量食用。《中國居民膳食指南》中推薦每日吃魚、蝦類食物50—100克(不超過2兩)。

(大眾網·海報新聞編輯 石慧 綜合自央視網、浙江在線微信公眾號、廣州日報、工人日報微信公號等)

責任編輯:岳文燕