最近幾天,青島在“海洋圈”很火——

全國海洋宣傳日主會場放在青島,聯合國“海洋十年”中國研討會同步在青島啟動,中國氣象局與青島共同主辦的海洋氣象科技創新戰略研討會舉行……

這為青島發展海洋經濟凝了心,聚了勢。聚光燈下的青島,正順勢而為,加緊謀劃。

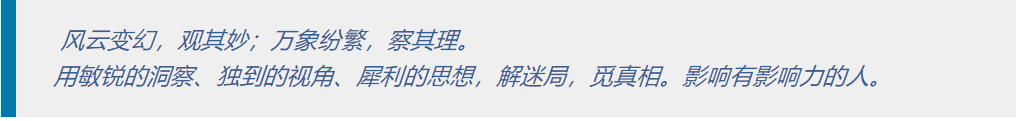

6月9日,青島市委副書記、市長趙豪志到嶗山區和青島藍谷調研海洋經濟發展情況時指出,海洋是高質量發展的戰略要地,是青島最鮮明的城市特色和最大的本土優勢,要加快建設現代海洋城市。

兩天后的6月11日,趙豪志主持召開青島市委海洋發展委員會第二次全體會議,深入貫徹落實習近平總書記關于海洋發展的系列重要論述,全面落實建設海洋強省要求,研究審議有關文件,部署下一步重點工作。

這次會議審議了《中共青島市委海洋發展委員會2021年工作要點》《青島市海洋經濟發展“十四五”規劃》《青島市海洋領域重點項目推進服務管理辦法》,聽取了全市經略海洋工作和有關部門海洋重點工作情況匯報。

這是時隔半年,該委員會第二次召開全體會議。

趙豪志指出,青島最大的優勢和潛力在海洋,海洋工作必須創一流、當排頭,走在最前面。要堅決扛牢在海洋強國、海洋強省建設中的責任使命,加快建設更具引領示范作用的現代海洋城市。

黨的十八大以來,習近平總書記圍繞海洋強國建設提出了一系列重要指示要求,將海洋發展工作提高到了一個新的戰略高度。

習近平總書記指出:“建設海洋強國是中國特色社會主義事業的重要組成部分”“要進一步關心海洋、認識海洋、經略海洋,推動我國海洋強國建設不斷取得新成就”。

“十四五”開局之年,各地紛紛在發展海洋經濟上加快謀篇布局,用“藍色引擎”驅動城市未來。可以想見,“十四五”時期,沿海城市在海洋經濟領域的競爭將愈發激烈。

經略海洋,是青島謀求強盛的重要方向,承載著習近平總書記對山東、對青島的殷切期望。

青島在海洋科研領域的優勢無需贅述,但短板同樣明顯。

青島想要在未來競爭中取得領先,發力點就是補短板、鍛長板,把青島的科研和人才優勢轉化為產業優勢。

這是老生常談,關鍵是抓牢抓實,抓出成效。要把目標分解細化為一個個有足夠支撐力的項目,用實打實的涉海大項目托起產業,用實力雄厚的產業托起這座海洋城市的美好未來。

1、逐夢深藍正當時

海洋是生命的搖籃、資源的寶庫和人類賴以生存和發展的第二空間。中國是一個海洋大國。從古至今,中國人探索海洋的腳步從未停止。

當前,全球新一輪海洋科技革命和產業變革正在孕育,共建共享的海洋全球治理體系正處在歷史的轉折點。

“建設海洋強國,我一直有這樣一個信念。”面對這一汪湛藍海水,習近平總書記一再強調要關心海洋、認識海洋、經略海洋,為深耕藍色國土指明方向,推動我國海洋強國建設不斷取得新成就。

近日發布的《2020年中國海洋經濟統計公報》顯示,2020年全國海洋生產總值80010億元,占全國生產總值的比重約為8%,占沿海地區生產總值的比重為14.9%。

海洋是經濟社會發展的重要依托和載體,建設海洋強國是中國特色社會主義事業的重要組成部分。

國家“十四五”規劃綱要對“積極拓展海洋經濟發展空間”作出專章部署,提出,堅持陸海統籌、人海和諧、合作共贏,協同推進海洋生態保護、海洋經濟發展和海洋權益維護,加快建設海洋強國。

進入“十四五”以來,沿海各地紛紛出臺政策,加快布局海洋經濟。

近日,福建省政府印發《加快建設“海上福建”推進海洋經濟高質量發展三年行動方案(2021-2023年)》提出,到2023年,現代海洋產業體系基本建立,打造海洋漁業、綠色石化、臨海冶金、海洋信息、航運物流、濱海旅游等6個千億產業;全省海洋生產總值達到1.5萬億元左右,占全省生產總值比重達到28.5%左右。

6月4日發布的《浙江省海洋經濟發展“十四五”規劃》提出,到2025年,力爭全省海洋生產總值突破12800億元,穩居第一方陣;海洋研究與試驗發展經費投入強度達到3.3%,海洋創新能力躋身全國前列;基本建成世界一流強港,沿海港口貨物吞吐量達到16億噸,集裝箱吞吐量達到4000萬標箱以上,海洋港口服務水平達到全球一流。

作為全國首個海洋綜合管理示范區和第二批海洋經濟創新發展示范城市,深圳將海洋置于城市發展戰略的核心位置,拓展經濟發展空間的“藍海”,支撐“全球標桿城市”建設。截至目前,海洋生產總值已占深圳市GDP值約10%,繼高新技術產業、金融業、現代物流業、文化產業之后,成為深圳第五大“支柱產業”。

發展海洋經濟,前景廣闊,大有可為。近年來,海洋經濟已成為我國國民經濟的一個新增長點,眼下,海洋經濟發展迎來前所未有的窗口機遇期,青島應當抓住,而且有實力抓住。

2、青島的長板與短板都非常突出

多年的深耕,讓青島在全國、乃至全球海洋科技領域占得一席之地——

目前,包括海洋試點國家實驗室在內,青島共有國家深海基地等“國字號”涉海科研機構近30家,約占全國五分之一;部級以上重點實驗室、工程(技術)研究中心超30家,約占全國三分之一;全職在青涉海院士約占全國三分之一。這三項指標均排名全國第一。

青島雄厚的海洋科技實力令人羨慕。這些年,青島以海洋科技創新為引領,關鍵核心技術不斷實現突破——

基于北斗衛星成功實現6000米深海全水深大容量數據實時傳輸,使我國全球海洋定點定時觀測能力居于世界前列;

深海高端裝備聯合實驗室自主成功研發深海4000米級Argo浮標,使我國成為全球第4個掌握此項技術的國家;

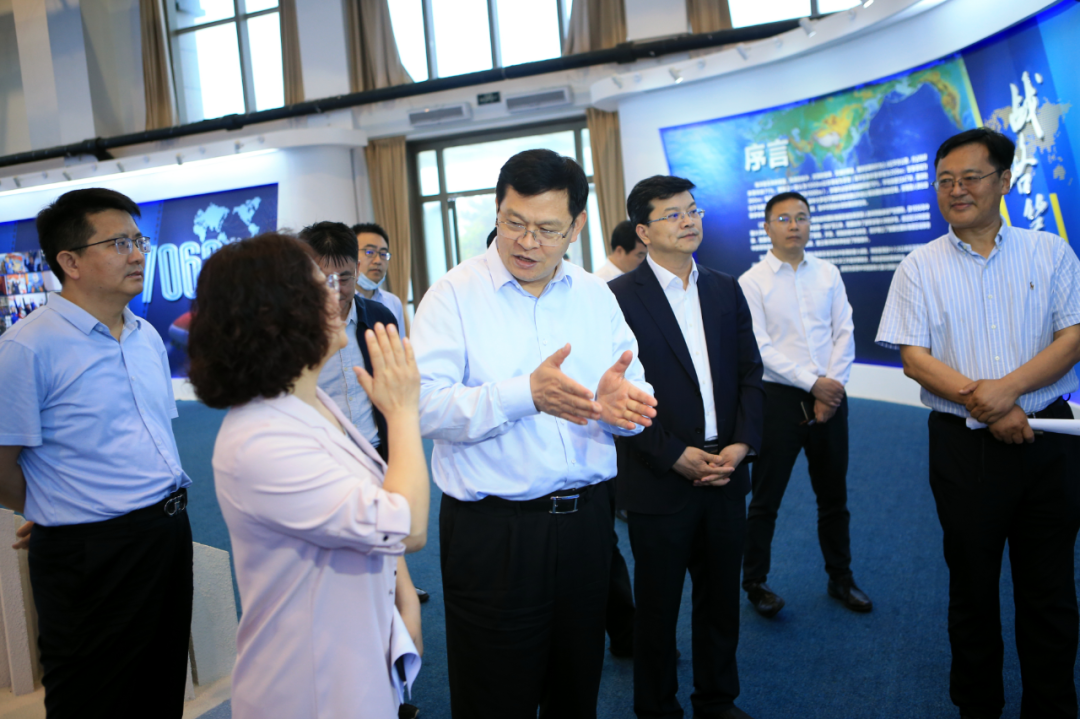

與探測聯合實驗室(天津大學部分)研發的“海燕—X”水下滑翔機,下潛深度達到10619米,再次刷新世界紀錄;

……

但坦率地講,既有海洋科研機構的積極性還沒有得到充分調動,作用還沒有得到充分發揮,前沿、尖端科研成果數量還不夠多,海洋科研創新策源地功能還不夠強;

科技成果轉化率還不夠高,對產業發展的賦能還不夠強。尤其是,科技成果本地轉化率還需提高,存在“墻里開花墻外香”的現象。

這不是一個新問題。從2019年起,青島發起經略海洋攻勢,成果轉化,就是攻堅目標之一。經過兩年攻堅,取得了明顯成效。2020年,全市涉海技術交易823項,技術合同成交額28.35億元,同比增長35.1%。

跟自己比,進步明顯,但規模還不算大,對全市科技創新的驅動力還不夠強,對全市經濟社會發展的貢獻度還不夠高。

當然,科技成果轉化歷來是一個世界性難題,不可能一蹴而就。

所謂“有無相生,難易相成,長短相形”,雄厚的海洋科技創新資源是青島發展海洋經濟的優勢和長板,但如果不能持續、充分發揮作用,就會逐漸喪失優勢,甚至有可能轉化劣勢和短板。

而有的城市原來的弱勢可能逐漸變為優勢。深圳就是一個典型。早些年,高端研發機構,尤其是國字號研發機構的缺失,是深圳海洋科技創新的短板。但經過這些年的奮力追趕,深圳已建及在建海洋領域各級創新平臺34個,建成海洋高端裝備、海洋電子信息、海洋生物醫藥、海洋資源開發等一批海洋科技基地,近千名海洋領域高級研究人員聚合起新的生產力。

深圳這個曾經的海洋科技創新洼地,正在拔地而起,逐漸成為海洋科技創新的高地。

創新是引領發展的第一動力,海洋領域更是如此。趙豪志指出,要更好發揮海洋科技創新對海洋產業發展的支撐引領作用,加快建設海洋高端創新平臺,健全產學研用協同創新機制,完善市場化的人才評價體系,強化人才服務保障,以改革思維推動海洋領域科技成果轉化,把青島的科研和人才優勢轉化為產業優勢。

3、根基在產業,關鍵在項目

經略海洋,發展海洋經濟,關鍵要做大做強海洋產業,重點要加快引進和培育一批有支撐和引領作用的涉海大項目。

青島的海洋經濟總量較大,占到全市GDP的近30%,但海洋資源分散、產業鏈不夠健全、產業競爭力不足。今年,青島提出把海洋經濟作為重點打造的5個全國一流產業集群之一,就是要下定決心,采取更有力的措施,實現海洋產業的規模化、高端化、集群化發展。

無論是海洋產業轉型跨越、海洋科技創新引領,還是海洋港口提質增效、海洋生態環境保護等,都需要一個個項目來支撐,離開了具體項目,發展海洋經濟就成了無源之水、無本之木。

青島海洋領域項目建設的勢頭不錯。2020年,全市總投資4000多億元的134個涉海重點項目完成投資479.3億元,達到年度計劃投資的110%;全市新簽約項目102個,計劃總投資2295億元,項目總投資、項目數量較上年分別增長46.6%、12.1%。

但也要看到,具有行業引領性的大項目、好項目數量還不夠多,對產業發展的支撐力不夠強。項目只有落地了,投產了,才能轉化為實實在在的生產力。

趙豪志指出,要堅持統籌兼顧、重點突破,進一步明確海洋產業發展方向,加大招商引資力度,掛圖作戰推進涉海重大項目建設,推動海工裝備制造等海洋重點產業補鏈、強鏈、延鏈,實現規模化、高端化、集群化發展。

面向“十四五”,青島經略海洋的決心是篤定的,目標是遠大的,要堅決扛起責任,要實干,更要干實,敢于先行先試,勇當排頭,加快建設現代海洋城市。

作者 | 沈默 攝影 | 丘欣敏 編輯 | 長亭