青島日報2021年7月9日第7版

青島日報2021年7月9日第7版

為群眾辦實事·垃圾清運

小區與幼兒園之間堆起垃圾堆,兩年沒人管;小區墻外垃圾遍地,每次清掃都需撥打投訴電話——

垃圾“清不完” 市民心里“煩”

當前,我市全力爭創全國文明典范城市工作已進入高潮,全市各部門上下一心查找城市環境的治理“短板”,積極推進市容市貌整治。7月8日,本報記者兵分多路,實地探訪了居民小區周圍的垃圾亂堆亂放問題。經了解,這些垃圾堆已積存多年,居民雖然多次向相關部門反映問題,但垃圾堆仍然存在,甚至越積越多,體量不斷增大,困擾著居民的日常生活。

●探訪1:

居民小區與幼兒園之間的空地成了垃圾場,居民反映多次仍未解決

多部門“轉辦”管不了這堆垃圾

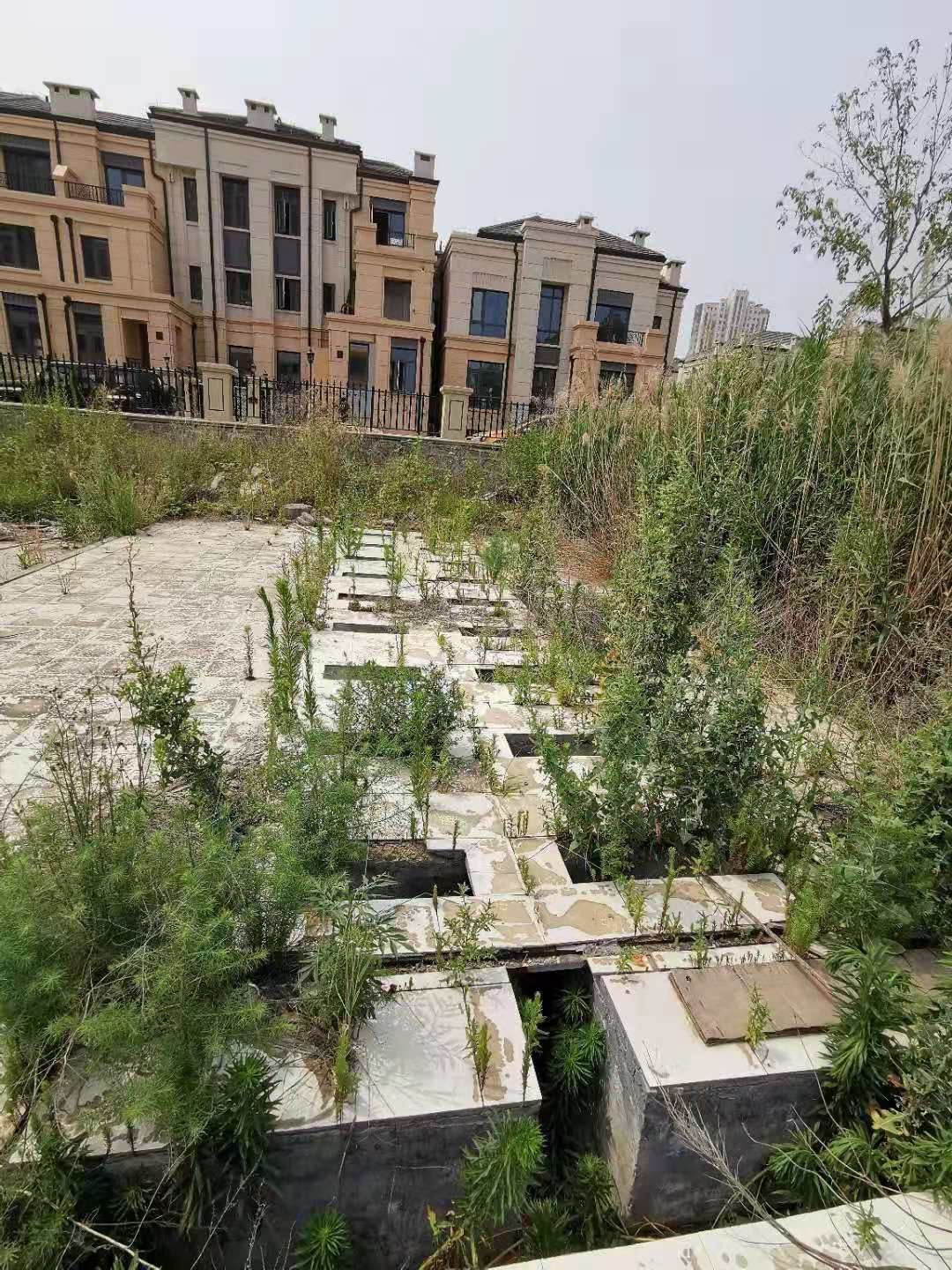

■建筑垃圾和生活垃圾混雜在一起堆放,緊鄰居民區。

“垃圾堆積在小區與幼兒園之間,近一年來,我們多次向主管部門反映問題,在接到多個部門的‘轉辦’回復后,垃圾堆仍堆在原地。”近日,市民梁先生(化名)撥打本報輿論監督熱線反映,高新區第二實驗幼兒園與領秀珊瑚灣小區之間有一塊大約1500平方米的空地,大量垃圾堆積在此。

7月8日上午,記者前往位于高新區豐隆路的領秀珊瑚灣小區探訪,小區環境優美、綠植茂盛。按照梁先生的指引,記者沿著綠樹成蔭的小區道路向居民區東北側行進,在轉過一道彎時看到了一處建筑垃圾堆,里面摻雜著各種雜物,與小區環境格格不入。

記者留意到,這片空地東西長約70米、南北寬20多米,位于小區與高新區第二實驗幼兒園的合圍區域,四周圈著鐵藝圍欄。空地的中心位置有建筑被拆除后的地基痕跡,一些破碎的臨時房板材散落在靠近幼兒園的一側,更多的建筑垃圾堆放在小區一邊。混凝土塊、渣土、塑料隔音板、泡沫板等垃圾沿著小區圍墻堆起兩三米高,其中混雜著塑料袋、舊鞋、食品包裝等,上面已經長出半米多高的雜草。

記者靠近空地西側的垃圾堆時,隱約聞到一股臭味,仔細觀察發現,在垃圾堆旁的地面上殘留著10多個公廁的蹲坑,臭味就是從蹲坑里散發出來的。

“幼兒園開始建設時,施工單位在空地上搭建了兩個臨時工棚和一處臨時廁所。2019年,幼兒園建成后,臨時工棚和廁所被拆除,一些建筑垃圾被遺留在原地。垃圾堆旁邊的公廁蹲坑也殘留在那里,散發的臭味經常隨風飄進小區,氣味難聞。”家住領秀珊瑚灣小區的梁先生說,“我到檔案館查詢得知,這片空地規劃的是一處綠地。從去年八九月份開始,我們就向相關部門反映了問題,希望清理垃圾、恢復綠地,改善周邊居民的生活環境。”

梁先生告訴記者,他多次接到高新區、城陽區相關部門的電話,但得到的答復都是“管不了”“不屬于本部門管理范圍”“已轉給相關部門做進一步處理”。

“問題在兩個區的職能部門之間轉辦了近一年,這堆垃圾卻始終沒人管。”梁先生說,夏季到來,散發臭味的垃圾堆已經成了鄰居們的“心病”。

記者通過查詢市12345政務服務便民熱線發現,就領秀珊瑚灣小區與高新區第二實驗幼兒園之間空地上的垃圾問題,相關部門給出了不同的答復。其中,高新區答復:臨時板房屬于違建問題,建議轉城陽區綜合行政執法局辦理;城陽區綜合行政執法局回復:已督促高新區建設部,盡快對該地塊進行整治。

●探訪2:

居民小區墻外垃圾遍地,味道刺鼻

“垃圾帶”不投訴就不清理

■路邊綠化帶積存著各種垃圾,無人清理,成了“衛生死角”。

近日,有市民向本報輿論監督熱線反映,膠州市蘭州東路御品華府小區北側綠化帶內遍布生活垃圾,不少市民在此隨地大小便,異味嚴重,影響了市民的生活。

7月8日,記者前往御品華府小區實地探訪,小區北側的綠化帶長約600米、寬近5米,栽種了灌木、草坪。在灌木遮擋處,塑料垃圾成堆存留,面積達數平方米。在草坪寬闊處,紙片隨風吹動,糞便污物散發著惡臭。“這處綠化帶的垃圾一直沒人管,因有樹木遮擋,這里快成‘垃圾帶’了。”一位路過此地的市民說,他對御品華府小區內的環境非常滿意,但一看到小區墻外的這處綠化帶就頭疼。

這位居民告訴記者,御品華府小區西側是李家河便民集市。在集市結束后,不少攤主和市民將垃圾廢物遺棄在小區墻外的綠化帶內。記者在現場看到,靠近集市的位置是垃圾堆放的“重災區”,陶瓷碎片、各類產品包裝隨處可見,原有的植被變得稀疏,部分位置已露出土層。“每天,很多市民從這里的人行道經過,垃圾堆十分刺眼,味道也很刺鼻。”市民王先生說,“蘭州東路周邊有工業區、居民區、集市,但缺少公廁。綠化帶有樹木遮擋,市民就在這里如廁。”

記者通過百度地圖查看,綠化帶周邊1公里范圍內沒有公廁,最近的公廁位于膠州汽車總站附近,步行距離單程約1.3公里。

針對御品華府小區北側綠化帶臟亂的問題,記者首先致電了膠州市九龍街道辦事處。工作人員稱,綠化帶的環衛問題由膠州市住建部門負責。這位工作人員同時表示,市民在綠化帶內隨意大小便是一個“老問題”,此前已向相關部門申請在周邊建設一處公廁,不過,何時建成尚未明確。

按照街道工作人員的說法,記者致電了膠州市住房和城鄉建設局,綠化科工作人員告訴記者:“蘭州東路御品華府小區北側的綠化帶由園林處進行養護,一般由園林工人定期清理。有些綠化帶靠近居民眾多的小區,不能完全清理干凈。”

記者又致電膠州市住房和城鄉建設局園林處反映綠化帶的環境問題,工作人員表示,首先要確認綠化帶是否在養護范圍內,如果在養護范圍內,將通知園林養護工人前去清理。

家住御品華府小區的趙女士告訴記者,小區周邊的垃圾成堆后,每次都得居民撥打市12345政務服務便民熱線,才會有人前來清理,之后又陷入無人管理的狀態。“周邊人流量很大,期待相關部門能建立常態化巡查治理機制,鏟除衛生死角,為市民打造舒服的生活工作環境。”趙女士說。

□青島日報/觀海新聞記者 邱 正

記者點評

多些“我來管”“馬上辦”

一處垃圾堆擾民多年,市民投訴得到的答復不是“不歸我管”就是“管不了”或者“向相關部門反映”,垃圾只能越堆越多、越堆越高,很多衛生死角就是在“踢皮球”的過程中慢慢形成的。爭創全國文明典范城市,需要少些“不歸我管”“管不了”,多些“我來管”“馬上辦”。

職能部門之間劃分責任范圍,目標之一就是細化管理界限,更好、更快地為市民解決問題,進而讓城市治理高效有序。然而,在實際工作中,有些部門看似職責明晰、照章辦事,實則以此作為推諉借口,不予解決問題。在“管不了”“不歸我管”帶來的破窗效應之下,輕微臟亂之地會成為“老大難”的衛生死角,小片垃圾堆積會蔓延成久拖不決的“垃圾山”。

事實上,“不歸我管”“管不了”等說辭已經說明環境衛生監管工作本身存在問題。冰凍三尺,非一日之寒。多年堆積的垃圾沒能得到整治,肯定存在機制不完善、職能不健全的問題。而一經撥打投訴電話就有人清掃、此后又不了了之,也說明相關部門是“非不能也,是不為也”,即便“為”也是敷衍了事。

當前,全市正在全力爭創全國文明典范城市,目標就是要讓廣大市民生活得更美好。垃圾擾民問題屢禁不絕,反映出城市治理中的“短板”和“盲區”,相關部門需要砥柱般的責任意識和擔當作為,從市民的堵心事、煩心事、鬧心事做起,從市民最關心、最直接、最現實的利益問題入手,發揮主觀能動性,靠前一步,為爭創全國文明典范城市加分添彩。