青島日報社/觀海新聞9月23日訊 傳統(tǒng)觀點認為冬季西南黃海(也稱作蘇北水域)存在順風(fēng)南向的沿岸流,但近年來的研究對該觀點提出了質(zhì)疑。中國科學(xué)院海洋研究所近日通過對江蘇沿岸人工建筑上短濱螺的新形成種群進行溯源分析,進一步確認冬季蘇北沿岸流逆風(fēng)北向的觀點。

論文通訊作者海洋所研究員劉進賢說,短濱螺是典型的冬季低水溫繁殖的巖相潮間帶生物,且幼體具有幾個周隨波逐流的浮游生活期。自然狀態(tài)下,長江三角洲沿岸都是潮間帶淺灘,因此并不存在適合短濱螺生存的巖相潮間帶生境。而近年來隨著人類活動帶來的碼頭、防浪堤壩等建設(shè),這些人工建筑帶來了巖相生境,短濱螺等巖相潮間帶底棲海洋生物的浮游幼體在洋流的擴散下在這些人工建筑上形成了新的種群。

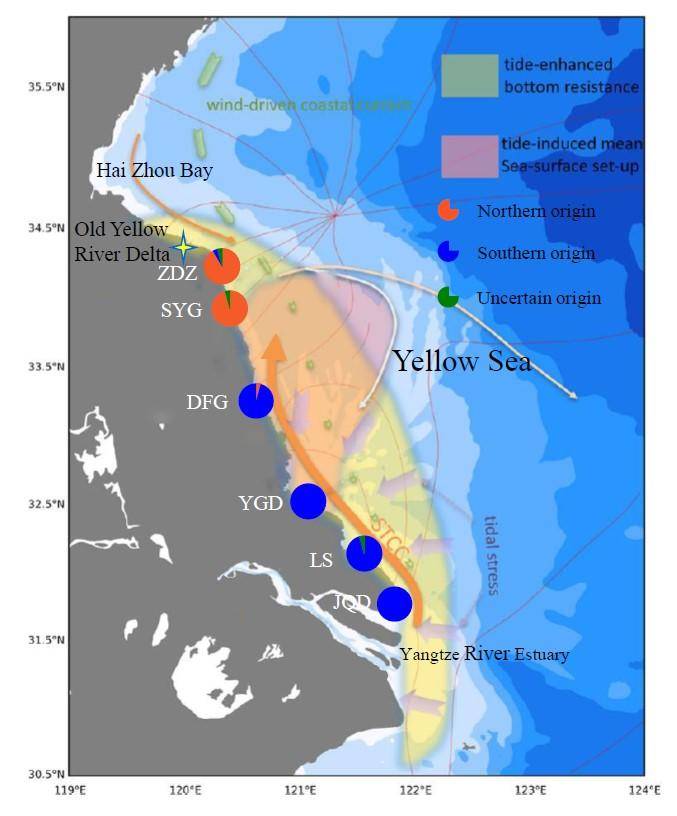

劉進賢課題組通過分子生態(tài)學(xué)的手段追溯了江蘇沿岸人工建筑上短濱螺新種群的來源,進而探討蘇北水域沿岸流的流向和范圍。“因為蘇北沿岸短濱螺新種群在外觀形態(tài)上沒有區(qū)別,因此選擇高分辨率的分子標記可有效地對新形成種群開展溯源分析。” 劉進賢介紹,研究發(fā)現(xiàn),江蘇沿岸人工建筑上的短濱螺新種群以北緯33.5度為界產(chǎn)生了分化,北緯33.5度以南蘇北淺灘上的種群來源于長江口以南的自然種群,以北則來源于北方自然種群。

該研究結(jié)果支持近年來冬季蘇北沿岸流為逆風(fēng)北向流的結(jié)論。前期物理海洋學(xué)研究結(jié)果表明,雖然蘇北近岸水域表層水體在冬季受東亞季風(fēng)影響,但整體上仍是逆風(fēng)北向的狀態(tài)。進一步數(shù)值模擬顯示,蘇北北向沿岸流發(fā)端于長江口,且向北延伸至位于北緯33.5度左右的廢黃河口南側(cè)水域。正是在該北向沿岸流的傳輸作用下,短濱螺的浮游幼體得以在冬季逆風(fēng)北上,向北遷移擴散。

該研究也從分子生態(tài)學(xué)角度提示長江口是冬季蘇北沿岸水域重要的物質(zhì)和能量來源,對探究蘇北淺灘海域生態(tài)災(zāi)害背后的驅(qū)動因子提供新的思路。研究論文發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《生態(tài)學(xué)與進化》。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

責(zé)任編輯:程雪涵