“千條萬條,運輸第一條”。在抗美援朝戰爭中,除了英勇殺敵的作戰部隊之外,后勤部隊同樣起到至關重要的作用。他們白天躲避攻擊、晚上運送物資,藏山洞、臥雪地……戰火中,像鄧存弟一樣的后勤戰士不計其數,他們用鮮血和生命鑄起一條條寶貴運輸線,保證了志愿軍急需物資源源不斷輸送到前線。近日,記者走進89歲抗美援朝老兵鄧存弟家中,聽他講述戰場上的難忘歲月。

火線從軍

毅然踏上去沈陽的火車

在西藏路小區的居民樓里,記者見到鄧存弟時,他正在家中看報紙。老人雖然已經89歲高齡,但精神很好,目光炯炯有神,聲音洪亮有力。

鄧存弟,1931年出生,原籍山東省昌邑市。“1947年,我參加了革命工作,加入到民兵組織隊伍中,算得上入伍了。”鄧存弟告訴記者,1952年,當時在山東從事鐵路工作的他響應國家的號召,與同事一起報名參軍入伍,從此成為了中國人民志愿軍后勤部隊中的一員。 “抗美援朝,保家衛國,是一種責任。我當時可以說是火線從軍,還沒來得及跟親人告別,就跟同事和戰友一同出發,踏上了去往沈陽的火車。 ”鄧存弟說道,他從青島到沈陽,從沈陽到丹東,然后跨過鴨綠江,就這樣來到了朝鮮戰場。

沒制空權

晚上運送物資躲避轟炸

兵馬未動,糧草先行,后勤保障對于戰爭來說至關重要。“為了保障前線作戰部隊,給他們提供物資與軍需裝備,后勤兵種的隊伍從1951年開始不斷壯大,盡最大可能支援前線。當時我們隊伍的主要駐扎位置靠近三八線大約50公里,平時的活動區域主要在陽德郡一帶。 ”鄧存弟說道,他們部隊通過兩條鐵路向前線運送物資,在當時的戰場上,為了阻斷供給到志愿軍部隊前線的食物和武器彈藥,敵軍不斷炸毀鐵路和橋梁。故而押運物資的任務十分危險,隨時都有可能被敵軍飛機轟炸。

“當時我軍沒有制空權,白天頭上的敵軍飛機多,遇到轟炸是常有的事,一不小心連人帶物資就都被炸沒了。我們白天只能躲在防空洞里面,利用夜間時間才能出來運輸。”鄧存弟告訴記者,他和戰友有的人主要負責檢修鐵路線,有的主要負責挖防空洞,而他的主要工作是背著電話、拿著小旗到處調度戰備物資儲存以及物資運輸上前線。

大難不死

被飛機投下的炸彈所傷

由于朝鮮山高林密,志愿軍很多防御陣地設置在山丘上。在山丘上設置陣地可以很好地防御和阻擊敵人的進攻及撤退,但也給運送補給帶來了極大的困難,每運一箱彈藥、每送一袋面,都是如此艱難。“連長安排一位當地的朝鮮居民跟我一起行軍調度物資,每天在道路兩側,到處可見被敵人炸壞的各種車輛和燃燒的物資,還能遇到犧牲的戰士。 ”鄧存弟告訴記者,他經常躲避的山洞,20公里開外便是兩軍交鋒的戰場,運輸爭奪戰的慘烈程度可想而知。有一次,鄧存弟行走在調度物資的路上,敵軍飛機投下的炸彈就在不遠處爆炸了,道路上頓時掀起了濃煙。 “那天,附近的戰友都以為我在轟炸中犧牲了,可我只受了皮外傷,可以說是大難不死。 ”在鄧存弟老人的脖子上,記者仍能看到一處清晰的疤痕,是被爆炸后濺起的石塊所傷。 “不管敵人的飛機怎樣轟炸,我們后勤部隊的主要任務,就是保證前線戰士每天有得吃、有得打。 ”鄧存弟說道。

環境殘酷

手腳關節都留下后遺癥

冬天,當時的朝鮮半島可謂天寒地凍,零下三四十攝氏度的低溫,對每一個入朝志愿軍戰士來說都是巨大的考驗。 “有些電視劇中演的畫面,都是真事,我們當時就睡在山洞里,冬天最冷時得有零下40℃。漫山遍野的都是雪,走著走著,腳就被凍得沒有一點兒知覺了,有時睡覺也是在雪地里。 ”說起戰爭期間的殘酷環境,鄧存弟伸出了自己的手指,記者看到老人多根手指的指關節都已嚴重彎曲,無法正常活動。由于在朝鮮戰場上被凍傷過,再加上經常跋山涉水、從事物資搬運工作,導致鄧存弟的手指關節腫大變形、腳趾也不能彎曲。

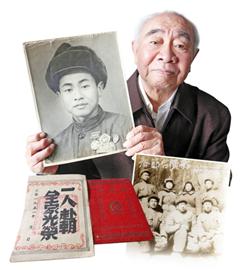

老兵鄧存弟的抗美援朝老照片。視頻剪輯/寧婧

【講述】

“感謝這個偉大的時代”

“戰事結束的同年,1953年12月16日那天,我終身難忘,黨組織批準我成為了共產黨員。 ”自抗美援朝戰爭結束后,鄧存弟便回到山東,輾轉青島、高密等地,一直從事鐵路方面的工作,于1994年在原青島鐵路分局光榮退休。

采訪過程中,鄧存弟老人思路清晰、目光堅定,塵封多年的記憶似乎又拉回到那個激情燃燒的歲月。當記者拍照留念時,老人翻出了壓在箱底多年的軍功章、老照片和榮譽證書,一一展示給記者看,并訴說著每個老物件的來歷,那份自豪和驕傲感溢于言表。

縱使悲壯慘烈,縱使千難萬險,那個年代,那個戰場,依然是抗美援朝老兵人生中不可磨滅的記憶。因為,那里有他們的青春,有他們的信念,有他們的榮光。 “能從九死一生的戰斗中活下來,過上今天的幸福生活,與那些犧牲的戰友相比,我很幸福。 ”采訪結束時,鄧存弟說,他感謝這個偉大的時代,讓大家都過上了國泰民安的好日子。

【延伸】

老人是早報的忠實讀者

“看到青島早報上刊登了抗美援朝老兵的系列報道,我十分激動,把能找到的老物件都找出來了,也撥打了咱們的熱線電話。 ”鄧存弟老人是青島早報的忠實讀者,從青島早報剛創刊時,便開始訂報。 “我們在老四方區居住時,家里就訂著早報,后來搬到市南區住,把訂報地址也一并遷過來了。 ”鄧存弟的女兒告訴記者,老人有每天早上讀報的習慣,工作時老人便將看報當做一種習慣,在退休以后,看報更是成為老人的主要愛好。 “喜歡看早報的各種新聞,信息量大。家庭檔案欄目我也很喜歡看,前幾年還為咱們編輯部提供過資料稿件。 ”鄧存弟笑道。(觀海新聞/青島早報記者 楊博文)

責任編輯:單蓓蓓