“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江,保和平,為祖國,就是保家鄉……”這一首《中國人民志愿軍戰歌》以積極昂揚的姿態和革命樂觀主義精神,鼓舞和激勵著當時無數熱血青年奔赴前線,走上戰場,奏響了一曲令人血脈賁張的時代交響樂。如今,距離抗美援朝的崢嶸歲月已經過去了70年,家住觀象山莊的紀志世老人回想起當年的戰時點滴仍然情緒激動,不論是連夜橫跨鴨綠江的命懸一線,還是防空洞里的苦中作樂,都成為他一輩子也訴說不完的話題和每時每刻都不會遺忘的記憶。

響應號召保家衛國

1950年抗美援朝戰爭爆發時,紀志世在村里是不可多得的高材生,也正是因為如此,他更懂得“唇亡齒寒”的道理。 1951年春節為響應國家“抗美援朝,保家衛國”的號召,紀志世報名參加了中國人民志愿軍。“你說怕不怕?當然是怕的。”如今已86歲高齡的老人回憶起年少時的投筆從戎,依然躊躇滿志、意氣風發,“我是1934年生人,是在動亂的年代長大的,每天的槍炮轟鳴好像家常便飯一樣,村里的小孩子不懂事,好像看熱鬧一樣,跟在打仗的士兵后面撿彈殼。如此說來,似乎也不那么害怕了。 ”紀志世老人告訴記者,自己的老家就在膠濟鐵路旁,這條交通要道成為兵家必爭之地,在戰爭的環境中成長,年少的紀志世也期待著有朝一日能夠成為軍人走上戰場,而抗美援朝戰爭的爆發更是激發了他的這種斗志:“抗美援朝就是保家衛國,我只有一個念頭:絕不做亡國奴! ”

與紀志世有著同樣青春熱血的青年人響應號召集結在一起,“當時從老家附近的膠縣、平度、即墨招募了一個新兵團,經過集訓后,踏上了抗美援朝的征程。 ”據紀志世回憶,當時千余人的隊伍在即墨藍村集結,在那里完成了交接儀式,然后坐著貨車、搭乘鐵皮火車,向東北方向進發,“列車在路上走了十幾天,一個車廂一個排,最終到達了東北鴨綠江畔的寬甸縣,在那里我們進行休整和集訓,由老兵們帶領我們學習射擊和投彈。 ”

頂著空襲連夜過江

“當時的戰爭環境真的很艱苦,志愿軍天上沒飛機,地上沒坦克,可是依然打不倒戰士們的堅強斗志。 ”紀志世老人回憶,當時志愿軍發揮老八路的光榮傳統,專門夜間行動,打得對方措手不及。 “每天都是在天光變暗的時候開始行動,下午六七點鐘,太陽剛剛下山,我們就開始了急行軍。 ”那時候,鴨綠江上沒有橋,江面上的冰層也是剛剛開始消融,為志愿軍的渡江行動制造了不少麻煩。志愿軍們只能一邊破冰一邊搭浮橋,“所謂的浮橋,就是利用木頭和汽油桶的浮力,中間用鋼絲和鐵索連接,走在上面搖搖晃晃,深一腳淺一腳的,湍急的江水經常會沒過褲腿。 ”

這樣連夜的渡江行動持續了好幾天,從鴨綠江、大同江到清川江,“這樣的浮橋搭建在寬闊的江面上,為了保證安全,同時渡江的人數不能太多,大家以連為單位,分幾天渡江,然后再集合。 ”紀志世回憶,渡江的時候根本沒有休息的時間,一路小跑,就為給后面的戰友爭取更多的時間,“那時候敵軍的飛機四處逡巡,發現目標就直接掃射。夜晚渡江的時候顧不上看,白天隱藏休息的時候,抬頭仰望天空上的敵軍飛機,可以很清楚地看到里面的飛行員。 ”為了隱藏實力,不暴露目標,部隊不做飯不開火,“在抗美援朝的戰場上,經常是一把炒面一口雪,的確就是這個樣子的。 ”

戰友就在眼前倒下

當時的紀志世還不滿17歲,身高只有1.54米,體重不足百斤,“也就一桿步槍那么高吧。 ”部隊領導將他分配到了步兵軍通信營,“我在通信營四連,叫背負線連,就像是風箏握輪一樣,背負著通信線在戰場上保障通信。那時候沒有無線電,所有的消息和命令傳達都要通過通信線路實現,因此通信兵也被稱為是戰場上的‘千里眼’‘順風耳’。 ”

紀志世所在的連隊主要為軍部與師部之間提供通信保障,部隊打到哪,通信連就要跟到哪,“一管子電線就有十二三斤,每個人都要背五六個。為了行動方便,通信兵的武器裝備也很簡單,每人配4個手榴彈、一把沖鋒槍。 ”

部隊里的通信單位不需要跟敵軍面對面戰斗,但這并不意味著沒有危險。 “敵軍的飛機不分晝夜狂轟濫炸,經常會有負傷犧牲的同志。 ”紀志世想起過往的槍林彈雨,不禁有些傷感,“我的好戰友老白就在我的眼前倒下去了。 ”談及往事,老人努力控制著自己的情緒,“當時我們在防空洞中休息,突然間爆炸聲四起,大家很自然地起身往防空洞外走去,老白就走在我的前面,突然就倒下了,我下意識地去扶他,以為他不小心摔倒了,卻沒想到他的腹、背兩處中彈,汩汩冒出的鮮血把身上的棉襖都染紅了。 ”戰友們沒有時間傷心,也來不及舉行儀式,用被子把老白包裹起來,行個軍禮就是最好的送行。

86歲抗美援朝老兵紀志世的心愿。視頻剪輯/寧婧

/新聞幕后/

一本《保爾》為戰士們帶來鼓舞

如今已經86歲的紀志世身體康健,每天都要出門遛彎,經常去逛李村大集,他的兒子告訴記者,老人的日常起居基本上不用特別照顧,“老人家一輩子樂觀豁達,從無怨言。 ”

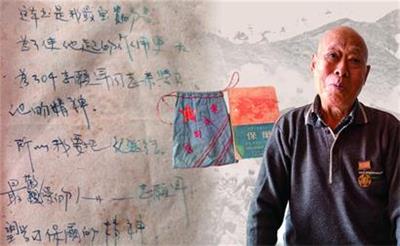

在采訪過程中,紀志世老人拿出了自己珍藏的“戰時禮物”——一本泛黃的小說讀本《保爾》,以及一個有些褪色的藍色荷包,上面用紅線繡著“革命到底”4個大字,這是他在抗美援朝戰場上收到的慰問禮物,老人家一直珍藏至今,帶著它輾轉大江南北,度過了70載的悠悠歲月。紀志世告訴記者,當年文工團來到前線慰問士兵,帶來了國內群眾為志愿軍捐贈的禮物,“當時分給我們連的就是這本書和這個荷包,里面還盛著糖果、點心,這份深情厚誼支撐著我們度過了戰時的艱難歲月。因為我識字,所以戰友們在停戰時最大的娛樂就是聽我念書。 ”紀志世回憶,這本《保爾》他不知念了多少次,至今不少篇章還能背得下來,“人最寶貴的是生命,生命對人來說只有一次,人的一生應當這樣度過:當回憶往事的時候,他不會因為虛度年華而悔恨,也不會因為碌碌無為而羞愧;在臨死的時候,他能夠說:‘我的整個生命和全部精力,都已獻給了世界上最壯麗的事業——為人類的解放而斗爭。 ’”

紀志世老人有一個心愿,希望能夠將這本書捐贈出去,“當年與我一起戰斗過的戰友很多已經走了,可是這本書給我們帶來的鼓勵仍在,希望能夠將它捐贈出去,讓這種精神照亮更多的人。”此外,紀志世老人還透露,這本書的捐贈者是當時一位名叫林春芳的初二學生,他在書的內頁上寫了一段這樣的文字:“敬愛的志愿軍叔叔們,這本書是我最寶貴的書,為了使它起的作用更大,為了志愿軍同志來學習他的精神,我要把它送給最敬愛的人——志愿軍,望學習保爾的精神。 ”紀志世說,不知道這位林春芳同志現在哪里,“如果有朝一日能夠見到,我希望當面跟他說聲謝謝。 ”(觀海新聞/青島早報記者 周潔)

責任編輯:單蓓蓓