10月23日上午,87歲的青島市市立醫院退休醫務工作者閻玉田早早地守在電視機前,等著觀看紀念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年大會。當莊嚴的國歌響起時,老人的思緒又回到了70年前那個戰火紛飛的年代。那時,市立醫院共有28名醫務工作者在鴨綠江兩岸救治傷員,為抗美援朝貢獻著自己的力量。

三次與死神擦肩而過

1951年,19歲的閻玉田已參軍近4年,他是67軍201師601團衛生隊的一員。閻玉田還記得,那年在朝鮮度過的冬天冷得徹骨,因為衛生隊的棉被稀缺。 “我忘不了當年的急行軍,白天走了夜里走,為了減重,只得把棉被和個人物品扔掉,每個人最大限度地背著、扛著藥品、繃帶、固定夾板。 ”他回憶說。

“救護所離前線只有3.5公里,滿耳都是炮聲和飛機轟鳴聲。有三次,炮彈碎片與我擦肩而過。”閻玉田回憶,有次背糧時,炮彈落下來,他的身邊犧牲了1名指導員和1名戰士;有次運送藥材時,炮彈炸死了兩匹馬,幸好在隊伍當中的他只是受了輕傷;還有一次背糧時,炮彈的碎片正好卡在他吃飯的碗上。

有一次,衛生隊選擇一個礦洞做救護所,盡管洞外做了隱蔽措施,但還是被敵軍的轟炸機發現了,轟炸過后,洞里滿是煙塵,很多人被嗆得暈了過去。

“1954年,停戰后我們撤回祖國。我們衛生隊一共犧牲了8個人,都很年輕。 ”閻玉田哽咽地說,“我至今還清晰地記得他們的名字和樣子。這些年,每個關于抗美援朝的報道、電影、電視我都不會錯過,因為我不想忘掉那段歲月,不想讓我的戰友們的面容在記憶里變模糊。”

上世紀80年代,閻玉田轉業到青島市市立醫院工作。據了解,市立醫院共有14名與閻玉田一樣年少時即參軍并參加抗美援朝保家衛國戰斗的醫務人員。

每天奮戰十幾小時搶救傷員

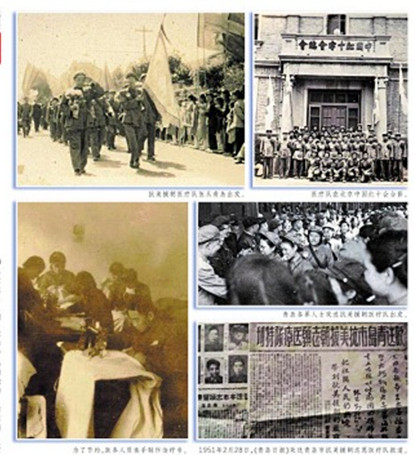

記者還了解到,1951年2月—1952年4月,市立醫院還有14名醫務工作者分三批跟隨青島市志愿醫療隊和中國紅十字會、山東省紅十字會組織的抗美援朝醫療隊奔赴中朝邊境,參加抗美援朝保家衛國的戰斗。他們有的已經離開人世,有的僑居海外,但他們救死扶傷、無私奉獻的精神被一代代市立人繼承發揚。

1951年2月16日,我市從270名報名者中選定42人組成第一批赴朝志愿醫療隊。3月1日,青島市首批志愿赴朝醫療隊離青赴朝,其中市立醫院的4人分別是外科主任王訓熲、外科醫師高新民、X光技術員喬林、護士匡國禎。醫療隊自帶X光機、手術器械、各種手術巾、紗布繃帶、藥品等,統一著無標識符號的志愿軍服裝,坐火車來到了中朝邊境。到達前線后,青島醫療隊大都分都被分到“手術大隊”。

當時正值春寒料峭,醫院接收的大部分是凍傷的傷員,而且凍傷非常嚴重,肌肉皮膚呈醬褐色,組織全部壞死,唯一的治療措施就是截肢。他們看在眼里疼在心上,強忍著悲痛同傷員們交談,寬慰他們,幫助他們樹立信心,早日康復。

戰爭是殘酷的,當年4月開始,第五次戰役中下來的戰傷人員增多,大批傷員在戰場上經簡單包扎后被送來后方進行手術。隊員們親手制作手術繃帶石膏、手術牽引架的維護管理,還要進行傷病員的日常護理,因此勞動強度非常大,每天工作十幾個小時。他們經常是守在病床前迷糊一陣就算是休息了,累得雙腿都是浮腫的。

1951年7月24日,青島市第一批醫療隊返青,歷時近5個月。能夠挽救戰士們生命,為抗美援朝、保衛新中國作出自己的貢獻,這是隊員們最值得驕傲的事。

這是一生最輝煌的片段

1951年6月12日,青島市第二批赴朝醫療隊一行24人離青。市立醫院隨隊出發的有時任內科醫師劉寶華、外科助理醫師杜宗教、護士趙秀梅、外科醫師高彥君等人。第二批醫療隊于1952年6月回青,歷時12個月,并在抗美援朝工作中受到東北軍區的通報表揚。

青島市除單獨組織醫療隊赴朝外,青島紅十字會還組織14人分別參加中國紅十字會、山東省紅十字會組織的抗美援朝醫療隊。市立醫院選派護士李修真赴京參加抗美援朝醫療隊,醫師劉效先、護士王翠蘭赴省參加醫療隊。

1949年6月青島解放時,市立醫院接收留用的醫護人員僅有137人,先后選派了14名技術骨干參加抗美援朝醫療隊,已占當時全院專業技術人員的較大比例。戰地醫療隊是建國后醫院參與各項抗災搶險救治的開端,由此形成了醫院“招之即來、來之能戰、戰之能勝”的傳統,也由此開啟了新中國成立后,醫院知識分子思想和作風的轉變,加深了對自身承擔的社會責任的認識。

市立醫院外科主任王訓熲和護士趙秀梅借鑒了抗美援朝醫療隊的管理經驗,在市立醫院外科三病房開展推選病人代表、召開公休座談會等管理創新,曾在全國轟動一時。

多年前,市立醫院檔案室的侯桂珍走訪了參加第二批抗美援朝醫療隊的程玉華,當時老人已經80多歲高齡,敘說這段往事時語氣平靜,但花鏡背后的眼睛卻漸漸濕潤。她說:“參加赴朝醫療隊,是我一生最輝煌的片段!能把一切獻給黨和祖國是我們最大的榮耀! ”(觀海新聞/青報全媒體記者郭菁荔 通訊員 張瑄 侯桂珍)

責任編輯:單蓓蓓