以加快建設開放、現代、活力、時尚的國際化新區為契機,青島西海岸新區傳統企業正加速數字化、網絡化、智能化改造,以智變融合賦能產業升級。11月25日,記者了解到,坐落在濱海街道的一家腳輪生產企業,通過生產線智能化升級,打造出了全國首個腳輪制造智能工廠。

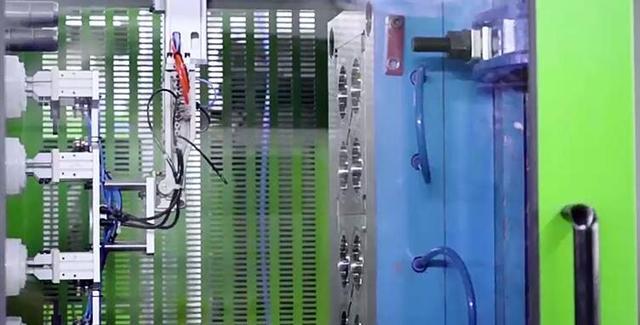

位于濱海街道的建墩偉海科技園區,是北方最大的腳輪制造基地。眼下,生產車間內一片繁忙,智能化生產線正開足馬力,加緊趕制海內外訂單。

“現在訂單排到明年5月份,有些客戶先把訂單金額打過來,我們都拒收了,為什么拒收,就怕給人家生產不出來,所以客戶在不停打電話,不停地詢問,我們也是加班加點不停地干。”青島建墩集團董事長姜墩偉說。

與現在鮮有人工相比,一年前的車間里,腳輪生產所需的20道工序全部由人工操作完成,受制于相對偏低的生產能力和生產效率,企業要進一步做大做強只能是一廂情愿。

“我們以前注塑機一個機器一個工作人員,上料也是人扛著袋子到機器上上料,取件也是用手把輪子拿下來。”青島建墩集團偉海金屬科技公司生產負責人王東朋告訴記者。

西海岸新區為推動傳統制造業轉型升級,提出以“智變融合”引領制造業賦能升級,打響先進制造業賦能攻堅戰。偉海科技更加堅定了全面更新生產線,向智能化、自動化、工業互聯要效益的想法,但一次性過億元的投入,讓企業負責人心里沒了底。

青島建墩集團董事長姜墩偉說:“因為害怕當時投資這么大,一是耽誤我們正常生產,還有成本回收不順利,猶豫了很長一段時間。”

就在企業猶豫不決時,濱海街道發展保障中心工作人員上門,為企業梳理了青島市和西海岸新區針對智能升級技術改造的各項補貼扶持政策,這讓企業負責人吃了定心丸。隨著各種設備的進場,偉海科技生產線智能化升級正式開始了,但打造智能工廠,不僅要有設施投入,還要有相應的人才支持。作為一家傳統制造民營企業,很難吸引到這方面的人才。

“設備可以用錢來買,但高端人才一時間很難招來,我們把這個情況反映濱海街道辦事處,他們對接了新區組織部,最終對接山科大的專家,現場來給我們指導,僅用3個月時間,就完成互聯網改造,一點沒耽誤生產。”青島建墩集團偉海金屬科技公司總經理李溪雨說。

“把我們科研工作開展到企業的現場,真正從企業的問題出發,來進行各種各樣的研究,在解決企業實際問題的同時,也獲得科研的產出。”山東科技大學能源與礦業工程學院院長助理李美燕說。

今年9月份,偉海科技的腳輪智能制造工廠正式投產,年產能達到4000萬套,生產效率提高了50%,能耗降低了30%。就在前不久,在新區工委組織部和濱海街道牽線搭橋下,中國北方腳輪工業互聯網智匯發展論壇舉辦,現場,中國北方腳輪工業互聯網戰略發展研究中心揭牌,偉海金屬科技公司還與全國戰略合作企業達成1.5億元的供貨協議。

“我們下一步規劃就是在政府指導下,建設北方腳輪工業集聚園區,向我們的配套企業輸出成熟的互聯網改造方案,帶動整個產業全面升級。”青島建墩集團董事長姜墩偉告訴記者。

責任編輯:潘慧