青島日報社/觀海新聞12月6日訊 嘗盡人間百味!20年前,這是一家年利潤僅有幾十萬的小微企業,出生在即墨,靠做服裝生意起家;20年后,這家企業一躍升級為擁有大嘴猴、盼酷、憤怒的小鳥、辛普森一家等七大全球知名IP資源的品牌運營商,IP周邊衍生產品年銷售額近百億,其過程則是在上海經歷了10年的摸爬滾打。跟隨專業實訓干部,觀海新聞駐滬記者走進紅紡文化,其董事長鄭波分享了他如何突破0到1,以及如何不斷升級路徑,實現品牌運營管理及優質IP資源的商業轉化。

“是奧運會帶給我品牌理念”

20年前,和成千上萬的服裝加工制造商一樣,鄭波也在國內傳統紡織服裝產業集群度高、規模明顯的即墨,做著掘金的“美夢”。現實中,他的確做得也不錯,這個集紡、織、染、制造、銷售于一體,產業鏈較為完整的地方,讓他不是太困難地就賺到人生第一桶金。

然而好景不長,隨著成本增加,低價競爭激烈,不太“安于現狀”的鄭波認識到,單純做出口代加工一定會陷入惡性競爭的局面,而企業要進一步發展,必須尋找新路,“中國制造,不應該只是世界加工廠”。

機遇總是垂青有準備的人。2005年,紅紡被選為2008年北京奧運會選定為奧運吉祥物-福娃的獨家保密生產商以及奧組委指定的特許經銷商,這對紅紡來說是一次至關重要的轉機。“奧運會作為全球級別的盛會,它本身就是一個巨大的知識產權,對產品把控非常嚴格,從知識產權、產品規范、授權生產、店面建設等各方面都給我帶來了全新的理念,小到一個色號都要求不偏不倚。”鄭波說。

15年后的今天再次談起這次合作,鄭波還是感觸頗多,因為這是紅紡立志轉型的第一個“引爆點”。“正是這個契機,讓我才清晰地意識到,品牌才是產品的核心,必須從生產轉向品牌之路,是奧運會帶給我品牌理念。”鄭波說。也正是在那個時候,不滿足于年利潤幾十萬、上百萬而小富即安的鄭波,決心要走出去看看。

“要素‘土壤’集聚滋養企業成長”

不像現在成為“IP商業轉化及品牌運營管理集團”這樣的定位非常清晰,那時候的紅紡,想要把“以品牌出口代加工為主的生產型企業”轉型,但究竟轉到哪里去,鄭波心里也沒底,等于是“摸石頭過河”。

在北方人的心理認知上,山東與北京地緣相近,所以鄭波第一站也是來到北京,遺憾的是這一次嘗試他沒有成功。帶給鄭波的壓力,不僅是“北上”的損失,還有眾人議論的“瞎折騰”,不過這并沒有打擊他轉型的信心,經過多方考量,他又決定“南下”上海。“創業轉型是一路哭著過來的,但是我知道轉型轉不成就死了!”鄭波說。

10年“開疆破土”,紅紡在上海不僅扎下根來,而且不斷成長、越做越大,鄭波感恩的,是上海優質的營商環境。“運營品牌、轉化IP,這是很潮流的東西,而時尚的上海,要素‘土壤’集聚,恰恰能夠滋養這類企業的成長。”

于華在紅紡文化進行專業實訓,近兩個月的時間,在與企業交流學習中,她也談了自己對這家企業成長的認知。“紅紡文化所在的IP潮流行業是近幾十年來的新興行業,其先天基因決定了企業必須對先鋒文化和行業的信息變化保持高度敏感。上海作為潮流之都,匯集了各行各業的前沿信息,信息密度高且更新快,聚集在此的企業和人才能夠快速接受新鮮事物,對于外來文化、品牌、IP等包容性強接受度高,為紅紡文化的發展帶來創新活力。”專業實訓干部于華說,“更為重要的是,IP行業在上海擁有較為完善的產業集群,產品生產商、上游品牌/IP方、下游被授權商、創意人才都匯聚在此,這都為紅紡文化的戰略布局打下基礎。”

“打造IP商業轉化平臺”

當前的紅紡文化“兵強馬壯”,但在交談中,鄭波一再提及的上海公司成立之初的10幾人,轉向新的城市、新的行業,那時對鄭波來說無異于“背水一戰”,且面臨著轉型的陣痛期。

“最初我也嘗試過自己創造品牌,但不成功,后來我又掉頭轉彎,試試運營品牌這條道通不通。”鄭波說。2009年,紅紡獲得美國品牌 Paul Frank 的單品項授權,開始了品牌運營之路。運用潮流、個性化思想,紅紡不僅將大嘴猴這個IP做童裝,還和各大酒店合作,把客房做成主題式,從抱枕、浴巾、浴衣到茶杯、帳篷,房間里所有東西都是IP化的,另外還與首都航空合作,成功打造出國內首架Paul Frank主題飛機,令“空中之旅”變得更溫暖有趣。目前,大嘴猴成為家喻戶曉的潮流品牌,鄭波用事實證明了自己的精準判斷,而紅紡也找到了自己要走的路,即努力成為專業的“IP商業轉化平臺”。

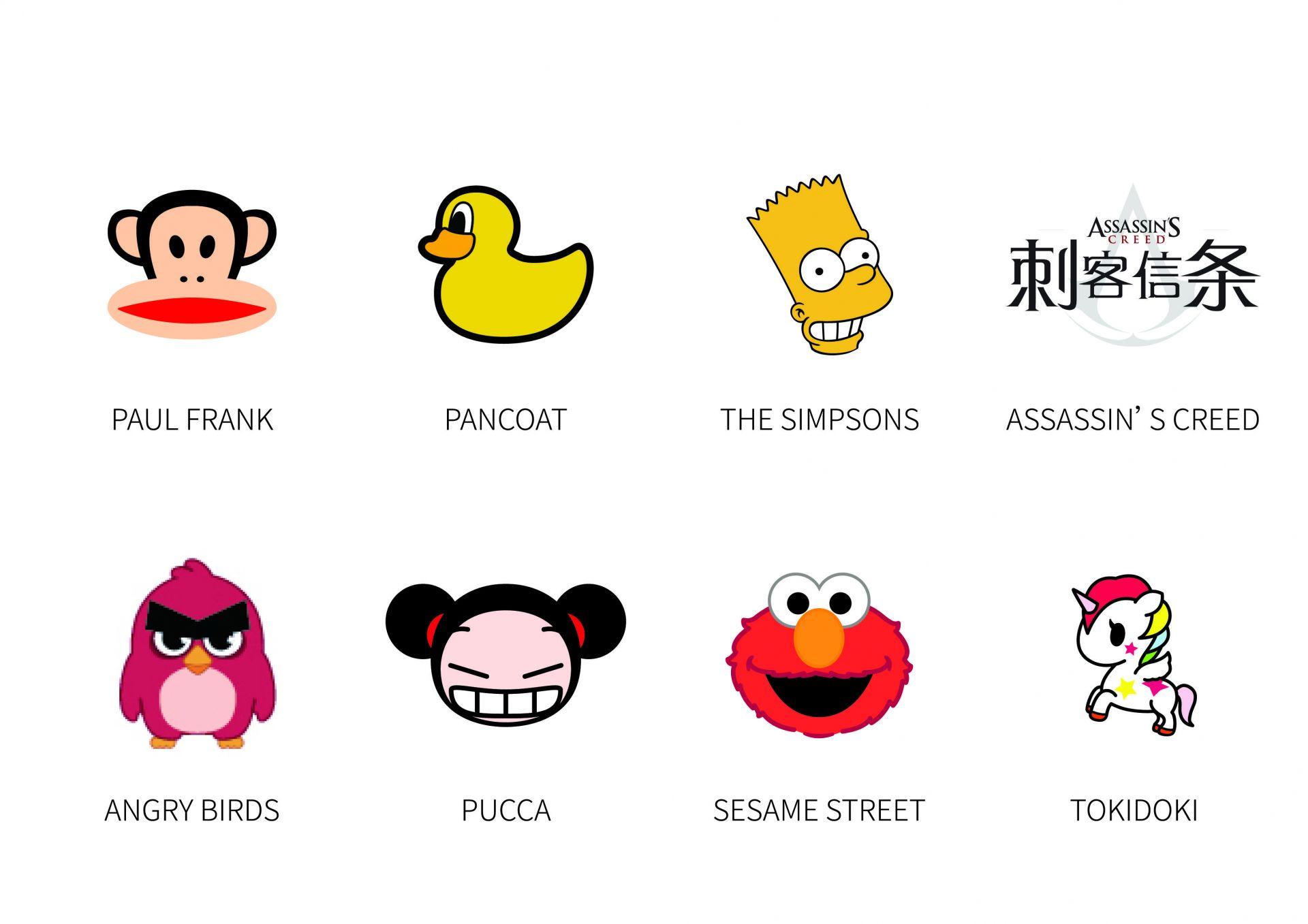

通過買斷或者獨家代理且長期的授權形式,紅紡文化現在已經擁有大嘴猴、盼酷、憤怒的小鳥、辛普森一家、芝麻街、普咔、刺客信條七大全球知名IP資源,并成功開出多家全球或國內首店,且與畢加索集團、敦煌博物館、儒海文化等合作,針對IP進行統籌開發運營。

在鄭波看來:IP是符號與圖形,能夠吸引眼球,坐擁流量;而品牌則是商品綜合品質的體現和代表。紅紡文化對IP嚴格按照商品化、市場化、品牌化以及社會化運作后,IP既是IP,也能成為品牌,通過“流量”與“質量”的結合,沿著IP品牌化,品牌IP化發展戰略,定能更好地實現商業化落地。(青島日報/觀海新聞駐滬記者胡相洋 文/圖)

責任編輯:王鳳一