(點擊圖片進入專題)

青島日報社/觀海新聞12月9日訊 利用海洋生物殼素纖維以及復合材料制成,反復水洗依舊能保持抗菌防病毒的特性……這是不久前即發集團有限公司推出的一款“網紅”口罩,這種口罩一上市就引起了海內外的關注,一周內接到了近1000萬個訂單。

研發生產這款口罩不僅是新冠肺炎疫情帶來的“機會”,更是即發這家“老牌”企業創新實力的展現。作為一家擁有65年歷史、30多個公司和分廠、2萬余名員工、年產值過百億的中國紡織業老牌領軍企業,即發集團如何在這個數字化催生各行業變革的時代轉型升級一直備受社會關注。今年,在全球紡織業受到巨大沖擊的形勢下,即發集團下半年的訂單卻一直處于“爆滿”狀態,預計今年的營業收入將實現“逆勢上揚”。

這樣一份亮眼的成績背后,既有即發對技術創新投入的長年堅持,也有對市場變化及趨勢的敏銳捕捉。12月8日,觀海新聞記者跟隨“新發展 新使命”2020中央、省市媒體即墨企業集中采訪團來到即發集團,探訪企業如何一步步褪去傳統的標簽,擦亮智能制造品牌。

互聯網改造讓整體效率提高30%

創新驅動發展,視野決定未來。

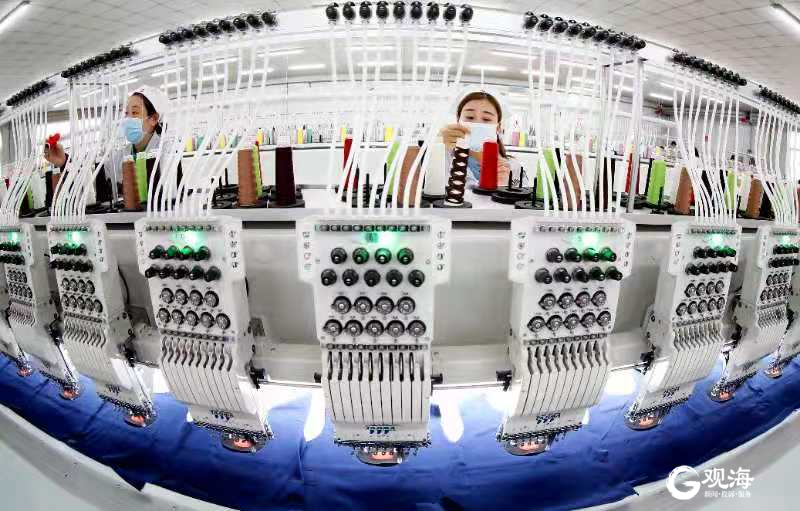

近年來,隨著紡織訂單由少品種、大批量逐步轉向多品種、小批量,即發從2016年開始探索智能制造轉型之路。

一方面,即發通過工業互聯網信息化改造打通產業鏈環節,整體效率提高30%,為訂單能夠在短時間內交貨提供保障;另一方面,即發創新生產銷售模式,通過“二次企劃”解決庫存問題,增加設計師和打板師等相關工種數量超過30%,進一步補齊了產業鏈。

機遇只留給有準備的人。年初疫情爆發后,即發在2天內就將服裝生產線改造為防疫工作需要的口罩生產線,并組織了200余名員工開足馬力生產,為應對新冠肺炎疫情提物資供保障。

“在即發集團轉產口罩的過程中,政府有關部門給予了大力支持。當所產的一次性醫用口罩具備上市條件后,我們向省市場監管局提報相關申請材料,等待取得二類醫療器械許可證。然而,等待驗收的此類企業較多,驗收排隊周期較長,會大大增加企業的成本和市場壓力。”即發集團萬剛告訴我們,青島市派駐即墨區服務企業工作隊在實地走訪中得知這一情況后,積極協助對接省市場監管局,推進“特事特辦”,啟動驗收綠色通道,最短時間內幫助即發取得了許可,拿到了關鍵的“市場入門證”,也為青島應對新冠肺炎疫情提供了新的物資保障渠道。

以前,即發的市場主要在海外,目前,即發的國內市場占比已經超過40%,還有持續增加的趨勢。據介紹,即發目前接到的訂單處于“爆滿”狀態,今年的營業額預計將不降反升,實現“逆勢上揚”。

無水印染技術獲得突破性進展

思想有多遠,腳步才能走多遠。

在紡織行業,面料是關鍵,材料是根本。近年來,即發集團每年在技術研發方面的投入均超過3億元,也因此在面料和一些具備行業顛覆性的技術方面取得了累累碩果。無水印染技術,便是其中一個典型事例。

2014年,青島等地出現大旱天氣,這讓用水量很大的即發預感到水將是制約紡織企業進一步發展的瓶頸,于是便開始了無水染色技術的研發公關。經過6年的“死磕”,即發集團先后在小試和中試中都實現了設備連續正常運轉,目前該項目產品各項指標均達到國家相關標準,節能減排效果顯著,具備了產業化向前推進的條件。“整個研發過程耗資超億元,實驗3000多次,目前已遞交了41項專利申請,獲批23項,在日本、歐盟也已獲得專利授權,美國的專利申請正在受理中。”即發集團副總經理萬剛表示,中國紡織工業聯合會將這項技術定義為建國以來紡織行業十大顛覆性技術之一。

在強大的研發支撐下,智能工廠、無水印染、智能服裝等前沿科技創新成果接連在即發誕生。僅每年推出的新面料就多達1000多種,智能工廠的年產量也達到了2億余件。其中,即發自主研發的“海洋生物甲殼質纖維”獲得國家科技進步二等獎,已經在甲殼素纖維領域獲得了6項國家發明專利、2項國外PCT專利。“目前,我們研發的甲殼素纖維傷口愈合、止血等醫用材料已在日本、英國等國家得到了廣泛應用。”即發集團萬剛說。

在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中,即發集團不等不靠,憑借2萬余名員工的勤勞與智慧,趟出了一條傳統紡織企業的智能轉型之路。萬剛表示,即發將進一步優化產業的國際布局,注重國內市場的開拓和發展,堅持綠色生態思維,爭取讓即發這朵“金華”長盛不衰。(青島日報/觀海新聞記者 劉希金)