01.

前幾天,聽朋友抱怨起自家兒子。

她說自己百思不得其解,明明夫妻倆都是985名校畢業的研究生,兒子的成績卻老是上不去。

我問了一句,孩子考了多少名。

朋友沒好氣地說,班上40個孩子,我家兒子才15名,我和他爸當年可都是前三。

我一時間無言以對,不知該說朋友要求太高,還是同情她的孩子。

我身邊總有很多父母認為孩子不夠優秀。

孩子考第十,父母盯著前三;孩子考了前三,父母又奔著第一。

于是,孩子和父母都成了上足發條的機器人,一刻不停地往前。

白巖松有一句話讓很多人意外,他說:我不許孩子考第一。

在他看來,我們每一個人,只不過是和自己賽跑的人,在那條長長的人生路上,追求更好,強過追求最好。

事實上,永遠拿第一名的孩子,真的優秀嗎?我看未必。

02.

最近網上流傳的一個視頻,獲得了人民日報的點贊。

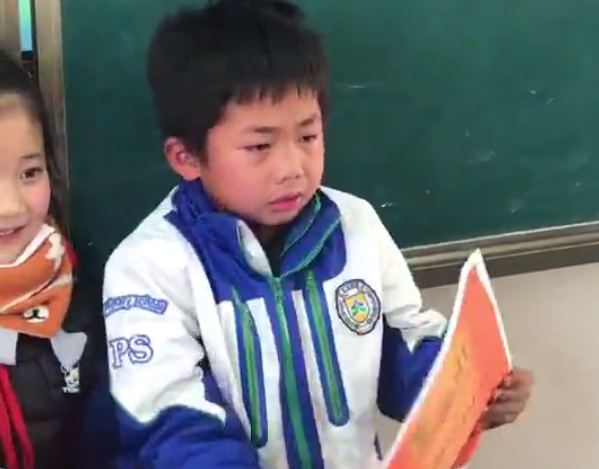

事情是發生在四川,一位老師在教室中給學生發獎狀,當老師在做鋪墊的時候,一個小男生以為這個獎狀應該是自己的,所以,早早的就準備要站起來了。

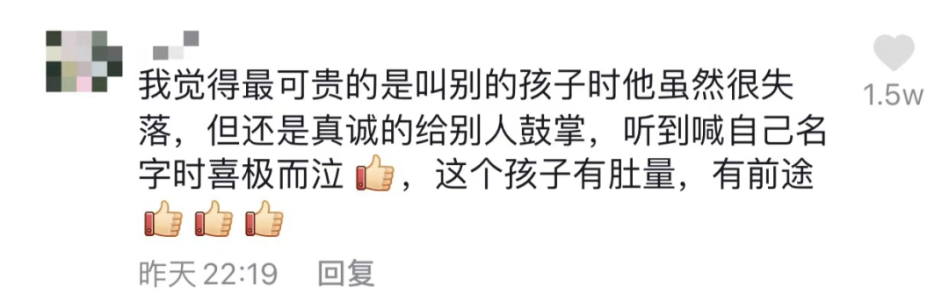

可是名字公布之后,竟不是他,小男孩的笑容瞬間消失,但是,他馬上調整好了自己,賣力地為他人鼓掌。

緊接著,老師就喊到了他的名字,這個時候的他非常的興奮,走上講臺還抹起了眼淚,這劇情真的是跌宕起伏。

而他也是因為難過時還不忘給他人鼓掌的樣子,獲得了無數人的點贊,甚至人民日報也點名表揚了他。

哭著也要為他人鼓掌,注定了這個小男孩的不平凡,也揭示了教育的真正目的所在。

03.

有人說,人在失意時最能看出人品高低。

一個愿意為別人的成功喝彩的孩子,他的內心是寬廣的,他的眼界是開闊的;

而一個自身成績不理想,依然愿意為他人鼓掌的孩子,他的未來注定不平凡。

魯迅曾說,我每看運動會時,常常這樣想:

優勝者固然可敬,但那雖然落后而仍非跑至終點不止的競技者,和見了這樣競技者而肅然不笑的看客,乃是中國將來的脊梁。

勝不驕,敗不餒,不以一時得失論英雄,這才是成大事者的格局,這比眼下考10次第一更有意義。

周國平曾說:教育的真正目標,是讓孩子成為一個善良、豐富、高貴的人。

善良,是有惻隱之心;豐富,是不以單一的標準評判他人;高貴,是恪守原則,無愧于心。

當一個孩子具備以上條件,他的人生已經無需用分數來定義。

說到底,教育最終目的并不是讓學生的學習成績有多好,或者是學生今后能夠有多大的成就,而是要教會學生無論遇到什么事情都要坦然地去面對。

而且在漫長的人生當中,無論何時,都要積極、樂觀、善良,在遇到任何事情的時候,都要學會寬容和理解。

要學會接受挫折和風雨,要在平淡中體會人生的百態。

一個7歲的小學生,能夠做到的事情,可能很多大人都無法做到。

04.

作家劉繼榮講過自己女兒的故事。

從小到大,無論是成績還是才藝,女兒都很普通,夫妻倆看到那些出眾的孩子,總是羨慕極了。

有一回親友聚會,大家聊起孩子的話題。

大人讓孩子們依次說說,自己長大以后想做什么。

有人說想當鋼琴家,有人說想做明星,就連一個四歲多的小丫頭,也奶聲奶氣地說,要做中央電視臺的主持人。

輪到12歲的女兒,她認真地說,自己的第一志愿,是“當幼兒園老師”,帶著孩子們唱歌跳舞做游戲。

在眾人追問下,她大方地說出了第二志愿:

“我想做媽媽,穿著印有叮當貓的圍裙,在廚房里做晚餐,然后給我的孩子講故事,領著他在陽臺上看星星。”

一時間,親友愕然,夫妻倆也為這個“普通的理想”略顯尷尬。

學校里,女兒的成績也始終保持在中等水平。

一次期中考試過后,劉繼榮接到女兒班主任的電話。

班主任提到一件奇怪的事,說自己從教三十年,從未遇到過這樣的事情。

語文試卷上有一道附加題,讓學生寫出自己在班上最欣賞的同學,并寫出理由。

結果,除了女兒以外,其他所有同學寫的都是她的名字。

班主任感慨:“你這個女兒,雖說成績一般,但人氣確實很高。”

她和女兒說起這件事,開玩笑地說“你快成英雄了”。

沒想到女兒認真地說:“老師說過一句格言:當英雄路過的時候,總要有人在路邊鼓掌。媽媽,我想成為坐在路邊鼓掌的人。”

那一瞬間,她被女兒深深打動了,她從沒想過,一直以來被自己打上“不夠優秀”烙印的女兒,原來有這樣廣闊的心胸。

為人父母,我們總是把太多期許寄托在孩子身上,渴望他們考第一,渴望他們變得出類拔萃,卻忘了,不是每個孩子都有做第一的天賦。

如果孩子發自內心地認同和向往,那作為父母的我們,何不接受他們的平凡。

如果不能杰出,至少可以善良;如果不能拔尖,至少可以平和地接受一切。

讓孩子做個健康快樂的普通人,何嘗不是一種難得的圓滿?(匿名/文)

你認為這個小男孩的舉動值得贊揚嗎?你覺得應該把孩子培養成什么樣的人?歡迎在評論區留言。

責任編輯:李慧