2020金馬獎,鐘孟宏導演的《陽光普照》成為大贏家,也順帶讓他的舊作《一路順風》成為熱門資源。導演都有手法慣性,然而從《血觀音》《一路順風》《陽光普照》一脈相承,臺北電影尤其是“華文創”廠牌旗下的電影幾乎是同樣的味道,已經從“慣性”升級成一種互相辨認的標識氣息。這些電影的標配,包含溫和的人性底色(有別于《烈日灼心》式的暴烈底色)、濃綠的畫面底色(有別于港片的油漆綠底色)、階層凝滯的社會底色(有別于賈樟柯電影的階層躍遷背景),而《陽光普照》更是與《陽光燦爛的日子》形成了強烈的對照關系:兩地年輕人躲避陽光、尋找并摩挲自己的陰暗面的過程,讓但凡經歷過青春期憤懣的人們感同身受。有別于姜文的另一種“陽燦”,《陽光普照》照樣灼人。

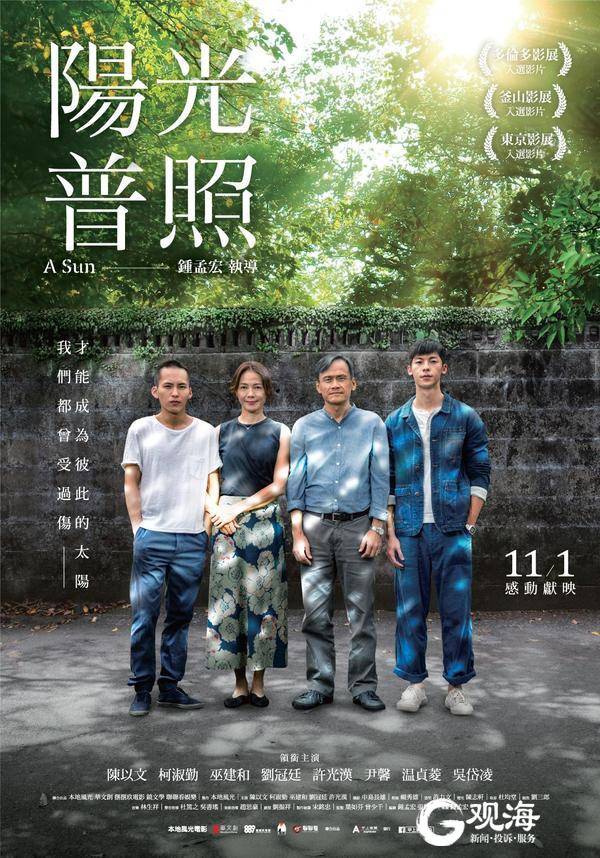

在楊德昌、侯孝賢這代大師之后,臺北導演出現了一批故事小巧、意旨弘遠的2010世代導演,他們的作品普遍切面不大,《陽光普照》的海報就是老老實實的一家四口,讓人想起是枝裕和的作品。故事里的兩兄弟老大阿豪馴良優秀,眼看就要踏入醫科生的光明未來,卻跳樓自殺。老二阿和頑劣不堪,關進勞教所后父親索性對外聲稱只有一個兒子,然而當哥哥自殺后,阿和只能被動扛起兄弟倆的責任:爹媽已老,女友又給他在牢外生了個女兒,他得擔起既當兒子又當爹的責任,此時當年的黑道朋友卻冒了出來,強行扭轉他回歸社會的路徑。《陽光普照》里的阿和成為一個被“陽光燦爛”的形象,這些經歷對于角色本身來說無甚稀奇,阿和更重要的呈現了一種強烈的集體厭倦:在被譽為“最美的景色”的臺北人身份背后,隱藏著多大的憤懣和陰暗;看似陽光普照的現實里,有多少人憎惡這種普照、想要放縱一下自己的天性而不可得呢?

早期臺北電影的內核,往往可以從羅大佑的歌曲、朱天文三姐妹的小說里找到宏旨:家國、城市化、小我。現代臺北電影格局越來越小了,而且這種“小”還有著視角的因素:導演把臺北矮化成故事里的某個悲情角色,而父權的出現使得這種悲情更加赤裸。片中父親這個角色張力極大,一開始他直接否認阿和這個逆子的存在,當長子跳樓后,他幾乎成了一個全面破產的父親:不僅收入微薄,連天天掛在嘴邊的“把握時間,掌握方向”也成了笑柄,甚至妻子都看不起這個枕邊人。然而在雨夜里的驚天一撞,這位頹敗父親完成了最后的坍塌:他替換了小兒子成為罪人,讓小兒子可以走在陽光下做一個無罪的父親,而自己背起了永遠的罪責。這種交替,也是父親與兒子、罪人與義人的身份交換。《陽光燦爛的日子》講的是無君無父,荷爾蒙勃發;《陽光普照》講的是父權法權,無處遁形。這兩撥年輕人差著輩分,卻在同樣充斥著陽光的現實里找個“有陰影的角落”:馬小軍在米蘭床底,阿和在少管所里,睜著眼,等待屬于成年人的陰影的降臨。(青島日報/觀海新聞首席記者 米荊玉)

責任編輯:單蓓蓓