01.

2021年3月5日,牛津學院中國留學生張一得,因自殺而去世。

媒體報道,他有個很特別的父親。自從和妻子離異后,他就辭去企業高管職務全職帶娃。

他對兒子的付出簡直讓人驚嘆:

17年給兒子拍照20多萬張;

為兒子學英語雕刻了25萬個英文字母;

兒子成長的“足跡”他全都建檔收藏……

張一得為何會自殺?目前并沒有準確信息,張一得父親在信里說:“兒子一生中所有的決定,我都是無條件地尊重、認同、接受,包括這一次,他最后的這個決定。”

此事成為近期網上的熱議話題——

也許,最該減負的不是孩子,而是父母的愛。

02.

3月20日,在青島超銀中學舉辦的一場“WE來+家庭教育論壇”,國家二級心理咨詢師、青島市家庭教育講師團首席專家于明東作了題為《青春期的陪伴智慧》的專題講座。他圍繞青春期到底是個什么“期”、青春期的孩子為什么會逆反、青春期的陪伴需要怎樣的智慧等問題,與家長們做了氣氛熱烈的探討。

于明東在作專題講座。

下面這些講座中的“銳觀點”,會不會戳中你的心:

1、青春期孩子痛苦,家長難過。

2、青春期,有的孩子會出現張嘴就說假話的情況。

3、青春期的自我中心主義,不能從對方的角度看問題。好多家長會覺得,我的孩子怎么養成白眼狼了,一點不知道心疼父母。孩子卻覺得,你有病吧!這有什么好著急的?——這是缺少共情能力,不是道德品質出問題了。

4、大量的校園欺凌事件是出現在中學階段,也是因為他們不能理解別人的感受和感覺。

5、青春期的孩子走向性成熟,身體發育太快,內分泌是紊亂的,情緒極端化。家里說句什么他就生氣了,你并不知道你的說話“很過分”。

6、孩子已經出現性意識、性萌動,而我們的性教育是滯后的。家長不知道怎么說,學校也不太會說,就成為心理問題。

7、每個青春期的孩子,都希望有自己的房間,不允許家長隨便進入。但當他走出房間的時候,卻希望全家都在客廳等著他,否則就是“不愛我”,這都是青春期的“擰巴”。

8、很多家里發生“房門爭奪戰”,不但鎖是壞的,門板都是踹壞的。孩子要求獨立空間,但是有人受不了,——就是你們受不了。你去送盤水果,叫他喝杯水,他都知道你的真實意圖是什么,煩得不得了,推你出去出去。

9、現在的孩子哪兒都要求獨立,就是經濟不獨立。情感和價值觀的獨立比以前早了,但是經濟獨立反而大大不如以前了。不要說十七八外出打工,二十七八還在家里啃老。

10、什么是逆反?不聽話是不是就是逆反?有的家長說對,不對!(聽眾笑)你說錯了,當然不聽你的。

11、我想問大家,你們是真的希望孩子聽話嗎?還是希望有主見?

12、孩子的成長更快,但家長的成長有點偏慢,于是就發生沖突。

13、不用拿放大鏡盯著孩子,有時候把我們的家庭關系處理好了,就是對孩子最大的陪伴。孩子的不良情緒,很多是受家庭關系影響的。

14、孩子突破家庭的過程,我們在座的家長是受不了的,這意味著我們沒用了。我們做了很多鎖住孩子手腳的事情。青春期就是拉扯最劇烈的時候。

15、如果你們的家庭關系已經不可收拾,父母對孩子已經完全沒有辦法了,說什么他都聽不進去了,我只能告訴你,你只能挺住。

03.

你家也有青春期的孩子?你也想學學陪伴的智慧?

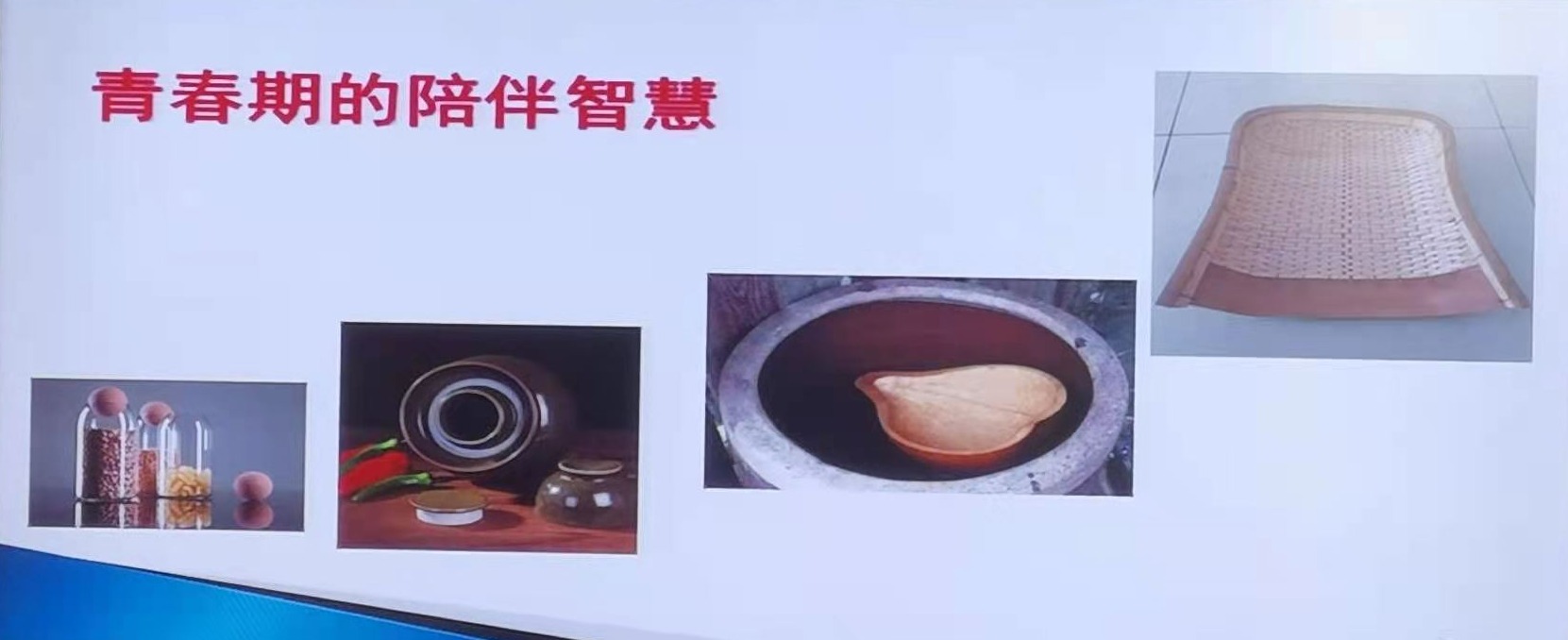

好啊,先來做個選擇題:玻璃瓶、瓦罐、大缸、簸箕,如果這四件東西代表你對孩子的愛,你會做出怎樣的選擇?

A,玻璃瓶

A,玻璃瓶

B,瓦罐

C,大缸

D,簸箕

與會者聽得聚精會神。

與會者聽得聚精會神。

是不是有點一頭霧水的感覺?來聽聽心理專家于明東的解析。

所謂青春期的陪伴智慧,就是從小幫孩子逐漸建立邊界意識:

對于學齡前兒童父母要做一個玻璃瓶,給孩子足夠的安全和保護,但這時就要給他立規矩;

孩子上學之后,家長就要做一個瓦罐,在這里他依然受到保護,但他的權力和邊界已經擴大;

孩子到了青春期,家長就要做一個寬口的大缸,用來容納孩子的想法和需求,而堅固的缸壁就是他不可逾越的底線。這包括生命、健康、倫理等。

等孩子過了青春期,家長就要做一個簸箕,把最廣闊的空間留給孩子,但卻仍然可以給他精神支持和情感滋養。

沒有親自去現場聆聽,是不是感覺很后悔?很遺憾?沒關系,福利來了:小編已經為大家準備好了講座視頻,有空的時候就回看吧,滿滿的,全是干貨!

另外作為論壇的補充和延伸,“觀海傾訴心理成長群”已經建立,里面匯聚了島城多名心理專家,隨時接受您的提問和咨詢。快來掃碼加入吧!

看了專家的講座,你覺得自己現在該做哪個容器?歡迎在評論區留言。更多內容請關注“觀海·傾訴”頻道。

責任編輯:李慧