青島日報2021年4月12日5版

嶗山抗戰:“脫下長衫,參加游擊隊去!”

烽火燃起

1935年“一二·九”運動后,革命烈火熊熊燃燒,中國人民抗日救亡運動新高潮到來了!魚山腳下,國立山東大學風云涌動,一批進步學生集合于青島海濱公園,成立中華民族解放先鋒隊山東大學隊部,“脫下長衫,參加游擊隊去!”正是這些進步青年,日后成為嶗山抗日游擊隊的重要力量。

1937年9月,中共青島特別支部在國立山東大學成立,一批失掉組織關系的老黨員聞訊找來,在他們建議下,青島特支將青島黨的活動中心由市區轉向農村,實行知識分子和工農相結合,在嶗山一帶群眾基礎較好的農村建立抗日游擊隊。1937年11月,中共青島市委建立后,由當地群眾和山大學生等共六七十人組成的嶗山抗日游擊隊第四中隊率先建立起來。

嶗山抗日游擊隊從1937年11月建立到1938年1月底被合并,雖然只存在3個月,發展規模不大,但意義深遠。它恢復了被敵人破壞的中共青島地方黨組織,誕生了青島黨組織領導下的第一支抗日武裝力量,把青島人民抗日救亡運動推向第一個高潮。

“我們的隊伍多么廣大強壯,他有優秀的工農和學生。我們共有一百零八個同伴,向著一個目標前進。我們歡笑踏起一串歌聲,歌聲驚醒天上的星星。我們心胸好像藍天的彩云,充滿抗戰救亡的熱情。”

1938年2月底,寒風凜冽,大雪紛飛,中共魯東南工委帶領108名同志從諸城向徐州轉移。這支隊伍中,不僅魯東南工委主要負責同志來自嶗山抗日游擊隊,其中60多同志也是來自這一組織。至此,嶗山抗日游擊隊隊員,懷揣抗日救亡的信仰,徒步奔向新的革命戰場。這首從畢家村開始哼唱、以嶗山抗日游擊隊行軍歌曲為基礎創作的戰歌,一時間響徹齊魯大地。

聚是一團火,散作滿天星。原嶗山抗日游擊隊隊員們,在以后長期的革命斗爭中,為國家的獨立、民族的解放做出杰出貢獻,許多人成為黨的優秀干部,有的為革命獻出年輕的生命。當我們再一次掀開歷史的這一頁,那些生動而鮮活的故事,詮釋著信仰之力。

脫下長衫,年輕的心臟承載千鈞

1936年8月下旬,19歲的共青團員李欣從上海黃浦碼頭乘“大連丸”商船抵達青島,當輪船駛入膠州灣,滿懷抗日救亡之志的他內心澎湃如潮。彼時,中國共產黨在民族危亡之際發出《為抗日救國告全體同胞書》,在同濟大學參與“一二·九”運動被開除的李欣,肩負著重新建立組織的重任考入國立山東大學,踏上這片黨組織遭到嚴重破壞、革命處于低潮的土地。

李欣。

上世紀三十年代的青島山大校園,大師云集,青年學生亦展露出超乎年齡的謀略和膽識,進步學生在高壓下為國家危難、民族危亡鼓與呼,積極宣傳抗日主張。早在李欣到來之前,國立山東大學學生救國會聯合禮賢中學、文德女中、市立女中等校學生,組成青島市學生抗日救國會,在青島工人運動暫時轉入低谷之時,洶涌的學潮逐漸匯聚起強大的力量。

抵達青島后,李欣積極宣傳抗日救亡,組織團結進步學生,他從上海帶來的秘密刊物在進步學生中傳閱,成為銳利的“思想武器”。

共同的信仰讓學生們走到一起。當時在國立山東大學求學的王桂榮回憶,大家看《毀滅》《鐵流》《靜靜的頓河》等進步小說,學唱《流亡三部曲》《五月的鮮花》等革命歌曲。女生宿舍里,王桂榮、吳綪、唐棣華談起國家大事慷慨激昂,“西安事變”和平解決后,學生們放鞭炮慶祝。在今天沂水路11號的一間辦公室里,李欣等進步學生約見國民黨中央委員、青島市長沈鴻烈,力勸他在國民黨三中全會上提出“停止內戰、團結抗日”的主張。

魚山路6號,山大民先隊員秘密開會之處。 王 雷 攝

1937年春天,櫻花盛開時節,按照民先總隊部指示,中華民族解放先鋒隊山東大學隊部成立,李欣當選為“民先”青島地區隊部負責人,吳綪被選舉為山大區隊隊長。當時,學生們找不到秘密開會的地方,王桂榮便把自家的滋陽路4號、魚山路6號提供出來。山大民先成立后,在市內和郊區畢家村一帶向市民和農民群眾進行抗日宣傳,派人赴濟南從民先省隊部領回開展游擊抗日的材料。組織劇團排演《放下你的鞭子》,鼓動群眾起來抗日,又組織歌詠隊,教唱流亡歌曲。平津流亡學生大量過往青島時,也積極接洽給予幫助。童第周等愛國教授對于進步學生積極保護,呵護著年輕人心中的信仰,青年學子義無反顧地投身革命洪流。女學生李風還作為學生代表給駐青島的東北軍51軍軍長于學忠送去抗日戰旗,要求抗戰。山大南遷,這些進步學生大都選擇了留下來繼續斗爭。

山大民先區隊的建立,不僅使青島抗日救亡運動納入共產黨的領導,也為以后青島黨組織重建及在嶗山建立抗日游擊隊打下了基礎。

工農和學生聯合,城市轉向農村

革命理想高于天!

在宣傳抗日救亡的過程中,李欣與在青的中共東北軍工委地下組織取得聯系,被發展成為中共黨員。根據東北軍工委的指示,李欣著手在山大建立黨組織,恢復陳振麓的組織關系,發展他和王藝入黨。1937年9月,經東北軍工委批準,青島特別支部在山東大學成立,李欣任書記,陳振麓任組織委員,王藝任宣傳委員。青島特支受東北軍工委直接領導,任務是動員各界群眾,組織武裝起義,準備在日軍侵占青島后開展游擊戰爭。

青島特支建立后,紅色力量迅速集聚。

畢家村的李西山來了!藍家莊的王煥章、王景瑞來了!十梅庵的李明海來了!大棗園的姜明吾來了!市區的高嵩、王云九、倪魯平來了!一批與黨組織失去聯系的老黨員以及熱心抗日的群眾,紛紛前來取得聯系,黨的力量不斷壯大。“1937年9月,我從濟南回到藍家莊,李西山立即領我到山東大學,見到了山大特別支部書記李欣和組織委員陳振麓,我們進行了長時間交談。我在陳振麓的宿舍里住了一夜,陳振麓送給我一支派克自來水筆,李西山、王煥章和我先后加入民先,按照特支的布置,我們積極開展群眾工作。”王景瑞在回憶嶗山抗日游擊隊組建時,清晰地還原了找到黨組織的經過。一個是仍在象牙塔的大學生,一個是蹲過監獄的紗廠工人,促膝長談,目光熱切交織,這樣的畫面不僅深刻烙在王景瑞的心里,更為我們定格了工農與學生攜手抗戰的感人瞬間。因為共同的信仰而萌發的革命情誼,讓人動容!

鑒于青島黨組織過去幾次遭受重大破壞的沉痛教訓,王景瑞、王煥章、李西山等嶗山籍老黨員向特支建議,把青島黨的活動中心由市區轉向農村,實行知識分子和工農相結合,在嶗山一帶群眾基礎較好的農村建立抗日游擊隊。特支采納了建議,選擇嶗山北宅畢家村、藍家莊為活動中心,集中力量組織抗日武裝。

1937年11月,根據東北軍工委的決定,李欣率部分民先隊員和進步學生隨東北軍51軍工委書記伍志鋼等到高密,對高密紳士、國民黨員蔡晉康做工作,動員他共同抗日。在高密,以伍志鋼為書記、鄒魯風、李欣為委員,成立中共高密游擊隊工委。陳振麓、王藝帶領部分民先隊員到畢家村,發動群眾,組建抗日武裝,開展抗日活動。為加強黨的領導,首先成立中共畢家村黨支部,陳振麓任書記,王景瑞任組織委員,李西山任宣傳委員。

中共畢家村支部的建立,標志著嶗山地區黨組織在抗日戰爭中獲得新生。黎明的幕,就此拉開。

成立中共青島市委,組建抗日武裝

在嶗山北宅埠落村北面、社區辦公室后方有一雄一雌兩棵銀杏“夫妻樹”,樹齡已逾120年。北宅街道工作人員介紹,埠落村志記載,這兩棵樹是埠落小學校長李崇漢請教師閻學雨、閻昌壽從石門廟移栽在學堂后院里的。兩棵銀杏樹,見證了紅色革命的征程。

原埠落小學(抗戰時期青島市委辦公場所)。

埠落小學建成于1910年,使用社區高氏家廟和閑置民房做校舍,是青島附近農村中唯一的洋學堂,“七七事變”后停辦。校長李崇漢是李西山的父親,在當地威望很高,他積極支持組建抗日游擊隊。畢家村黨支部建立后,由山東大學黨員、民先隊員和本地老黨員組成的這支隊伍,深入農村發動群眾,通過張貼標語、印發傳單、演出抗日救亡戲劇、教唱抗日歌曲、教練武術、講授游擊戰術、宣傳黨的“抗日救國十大綱領”等形式,組織群眾積極參加民先組織,使民先隊伍迅速壯大起來。王景瑞、王煥章在藍家莊、畢家村、棗行等10多個村,動員近百人參加民先。民先隊員的活動中心,正是埠落小學。陳振麓等轉移到畢家村后也住在該校。

被發動起來的群眾,表現出極大的抗日愛國熱情。住在埠落小學的民先隊員和其他外地人的食宿均由畢家村群眾自愿提供,本地人員食宿及其他費用自行解決,為建立抗日游擊隊做好了準備。

隨著黨的力量壯大,東北軍工委決定撤銷青島特支,成立中共青島市委,由陳振麓任書記,王景瑞任組織部長,李西山任宣傳部長,王煥章任職工運動部長,李明海任武裝部長,王藝任秘書。市委機關設在埠落小學。青島市委建立后,加緊組建嶗山抗日游擊隊。

青島市委原計劃在嶗山成立一個規模較大的抗日武裝大隊,擬建立四或五個中隊。第一中隊在浮山后、沙子口、登瀛等沿海地帶,包括李村在內;第二中隊在桃林、北疃、大北曲一帶;第三中隊在滄口的十梅庵、婁山后、大棗園等村;第四中隊在畢家村、藍家莊一帶。

最先成立起來的是嶗山抗日游擊隊第四中隊,由當地群眾和山東大學學生等六七十人組成。陳振麓任中隊長,宋中堂任副中隊長,王儒林任指導員,高嵩負責戰術教練。隊員均為民先隊員,市委從中發展了一批中共黨員。對一些失掉組織關系的老黨員,因來不及查審其歷史的,市委決定他們重新入黨。這個中隊新老黨員多,政治素質和文化水平高,集中了當時青島革命力量的精華。

黨在嶗山組建的第一支抗日武裝誕生了,嶗山抗日的烽火,點燃了!

一支手槍起家,獨立自主謀發展

歷史記載著屈辱,抗爭見證著偉大。重大歷史面前的選擇,彰顯著初心和信仰。

嶗山抗日游擊隊組織起來后,武器極其缺乏,只有一支手槍,籌集武器和軍需用品,成為市委和游擊隊員的當務之急。隊員們千方百計收集武器和軍需物品,從各村找到一批手榴彈、大刀、地雷、土槍等,還從市立醫院和李村醫院找到一批藥品和醫療器械。到哪里去弄槍?誰有槍?國民黨的軍隊里有槍,地主豪紳有槍,窮人是沒有槍的,學生們更是赤手空拳。而前兩者覬覦的,是共產黨深得群眾擁護、迅速發展的革命力量。在堅持團結抗戰的同時,嶗山抗日游擊隊不僅要尋找武器裝備自己,更要時刻提防國民黨地方勢力和反動地主的虎視眈眈。

嶗山北面的惜福鎮,原國民黨青島市黨部成員孫殿斌拉起一支雜牌游擊隊駐扎于此,由于群眾反感,導致槍多人少,面臨與嶗山抗日游擊隊截然相反的局面。孫殿斌企圖以合作為手段,以武器為誘餌,將嶗山抗日游擊隊吞并,多次派人到青島市委駐地埠落小學游說。市委雖然質疑孫殿斌的誠意,但從黨的統一戰線政策和游擊隊的實際情況出發,決定與孫部合作,并堅持獨立自主的原則,不與孫部合編。

陳振麓。

1937年12月底,陳振麓、王煥章、李明海帶領部分隊員到達惜福鎮,孫殿斌以為計謀得逞,不但不發給武器,還強行整編嶗山游擊隊人員,用盡詭計將嶗山游擊隊員圍困起來,與外界隔絕。好在市委早有準備,及時組織斗爭,迫使孫殿斌放棄計劃,拿出十幾支舊槍和一些手榴彈。

反動地主,也以仇視的目光投向這支年輕的抗日隊伍。沙溝村地主李代華趁游擊隊自孫部返回途中暫住沙溝小學之機,暗中開槍致隊員肖維成犧牲。后又害怕報復托人求饒,狗急跳墻賄賂國民黨即墨縣常備隊,開來三卡車士兵向游擊隊進攻,并用炮轟塌埠落小學校舍。好在游擊隊撤離及時,避免了傷亡。

1938年1月,日本海軍在山東頭登陸,日陸軍第五師團也即將攻占高密,抗日斗爭形勢急劇變化。中共東北軍工委決定,青島市委率領嶗山抗日游擊隊離開嶗山前往諸城,與高密游擊隊工委掌握的力量會合,組成高密游擊隊第四中隊。這支隊伍名義上屬國民黨高密游擊隊蔡晉康部,實際上是中國共產黨領導的獨立自主的抗日隊伍。

嶗山抗日游擊隊其他中隊尚未來得及成立,隊員們按上級指示,告別嶗山的父老鄉親,不帶武器,化裝成百姓,分三批出發,先后到達諸城與高密當地游擊隊會合。中共青島市委與高密游擊隊工委合并,組成中共魯東南工委。嶗山抗日游擊隊結束使命,但這些從嶗山抗日游擊隊走出的革命戰友們,又一次走到了一起。

觸摸滾燙,崢嶸歲月將再現

在當年被炸毀的嶗山埠落小學舊址上,以“不落的燈塔”為主題的埠落紅色教育基地項目正在實施。同時,為紀念中國共產黨百年華誕,紀錄片《追尋——青島特支在嶗山》正在緊鑼密鼓地籌備。紀錄片將揭秘1936年至1938年嶗山畢家村、藍家莊所發生的“中共青島特支”和嶗山抗日游擊隊成立的故事,創作團隊搜集了包括照片、紅色日記、口述歷史等在內的近百份資料,其中李欣的女兒李寧和李莉,王藝的妻子關瑛璇、兒子王忻,吳綪的女兒吳安,唐棣華的女兒黃梅,李風的女兒王虹,王桂榮的女兒于宏琪等嶗山抗日游擊隊隊員的后人,提供了珍貴史料。

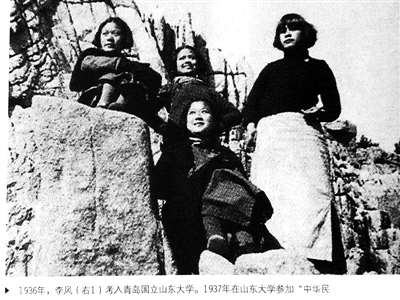

李風(右一)考入國立山東大學時與同學合影。

在紀錄片籌備過程中,創作團隊查閱李欣、吳綪、李風、王桂榮等人的自傳,并通過隊員家屬確認,將1938年2月合并后的高密游擊隊第四中隊“一百單八將”被迫從諸城撤離,奔赴徐州抗戰前線行軍途中唱的歌曲命名為《抗日游擊隊行軍歌》。這首歌由伍志鋼作詞,以《祖國進行曲》為曲調,由《新四軍軍歌》作曲者何士德之子何學東編合唱,北京新四軍老戰士合唱團新版演唱,計劃4月份與公眾見面。

“我們歡笑踏起一串歌聲,歌聲驚醒天上的星星。我們心胸好像藍天的彩云,充滿抗戰救亡的熱情。”在1995年紀念抗戰勝利50周年、2005年紀念抗戰勝利60周年之際,李欣將軍曾兩次熟悉地向來自青島的黨史研究者唱起這首戰歌。2017年11月,遵照父親的遺愿,李寧等兒女在青島將父母的骨灰撒入大海。李欣曾說,他成為一個革命戰士,就是從青島開始的。

在戰爭中不幸犧牲的伍志鋼、陳振麓、高嵩,接受中央社會部秘密派遣輾轉莫斯科、上海、南京等地“潛伏”收集情報的王藝,參與新中國外交戰線和從事外國軍事研究的李欣,曾在輕工業部任職的王景瑞,擔任聯合國婦女地位委員會第一任中國代表的吳綪……“明鏡所以照形,古事所以知今。”嶗山抗日游擊隊,赤子之心,永不褪色!

(青島日報/觀海新聞記者 馬曉婷)

(本版稿件由青島市委黨史研究院協助采寫)

責任編輯:郝媛媛