青島早報、觀海新聞聯合出品

本期薦書人 桂魚

考古,是于幽暗之地倒撥時鐘,是當下對歷史的聲聲叩問,更是人類將自制的捕夢網伸入時間長河的嘗試。是探索,是復原,更是祛魅。德國學者C·W·策拉姆在《神祇、陵墓與學者》一書中寫道:“從事考古實際上是在研究整個生活本身,因為生活不是什么偶然發生的事物,而是過去和未來匯合點上的一個常數。 ”

今年3月20日,四川三星堆遺址發布最新考古發掘成果,再掀古蜀文明的神秘面紗。但在發掘過程中,央視連線盜墓文學寫手南派三叔的行為,引發鋪天蓋地的爭議,主要集中于一點——考古不是盜墓,為了流量而連線的行為實屬不妥。

很多人將盜墓與考古混為一談,這是一種認知謬誤。無論從何種角度而言,兩者都絕不可能相提并論。但不得不承認的是,對絕大部分普通人而言,出土文物所帶來的驚喜,不過是滿足了短暫的好奇心。而那些披滿神圣灰燼的古代遺物所承載的文明記憶,離日常生活的距離仍有千年之遙。

盜墓文學席卷網絡

也正因如此,從2006年興起,至今仍有余音回響的盜墓小說,作為一種讀者喜聞樂見的民間敘事,在這片空白的寫作領域飛快地攻城略地,同時也建立了一套具有顯著特征和獨特辨識度的體系架構。天下霸唱的《鬼吹燈》系列可謂開先河者,從第一個故事《精絕古城》,到最終章的《巫峽棺山》,作者以風水術、歷史傳說和地方異聞為線索,串起了一段又一段驚心動魄的冒險之旅。盡管胡八一、王胖子和Shirley楊的鐵三角組合仍建立在傳統英雄故事的模式上,但“倒斗”行為本身卻實在算不得光明正大,即便有“摸金校尉”的歷史認證,仍然不免有雞鳴狗盜之嫌。因此,在《鬼吹燈》系列的前四本作品中,三人的主要目的是“自救保命”,尋寶的利益目的被最大限度地弱化了。顯而易見,作者試圖以此減輕人物的道德原罪。作為網文類型化寫作的成功標桿,《鬼吹燈》所引發的盜墓文學熱潮,一時風頭無兩,席卷網絡。

南派三叔的《盜墓筆記》,也正是在一個相對完善的體系設定中,打開了更多的地下洞穴,諸如七星魯王宮、秦嶺神樹、云頂天宮、蛇沼鬼城,驚悚與奇幻齊飛,冒險與解謎同在。而吳邪、張起靈等主要角色更是圈粉無數,作為小說衍生的同人文化,其熱度至今不減,足以證明其生命力之旺盛。 《盜墓筆記》系列堪稱近年來中國出版界的奇跡,與《鬼吹燈》共同開啟了中國通俗小說界的“盜墓時代”,獲得百萬讀者狂熱追捧。但這樣的現象級熱度,很快引發了另外一種流水線式的盜墓文學生產——千篇一律的人設、似曾相識的劇情,很快將讀者們對此類題材的熱情消耗殆盡。

從獵奇轉向學術領域

盜墓文學的興起和衰退,前后不到二十年的時間,拋開其娛樂性質不談,這種類型化小說,仍然在很大程度上激發了許多年輕人對考古學的興趣。他們不再滿足于盜墓敘事的獵奇,而是轉向了更為嚴肅、也更為深邃的學術領域。

事實上,如果將盜墓文學形容為一條曲折而危險的黑暗隧道,那么考古學就是克里特迷宮一般的巨大未知之地。無數考古學家為我們整理的種種學術成果和工作路徑,則是阿里阿德涅公主的線團,指引一代又一代懷有雄心壯志的年輕人,展開一場又一場新的挑戰。

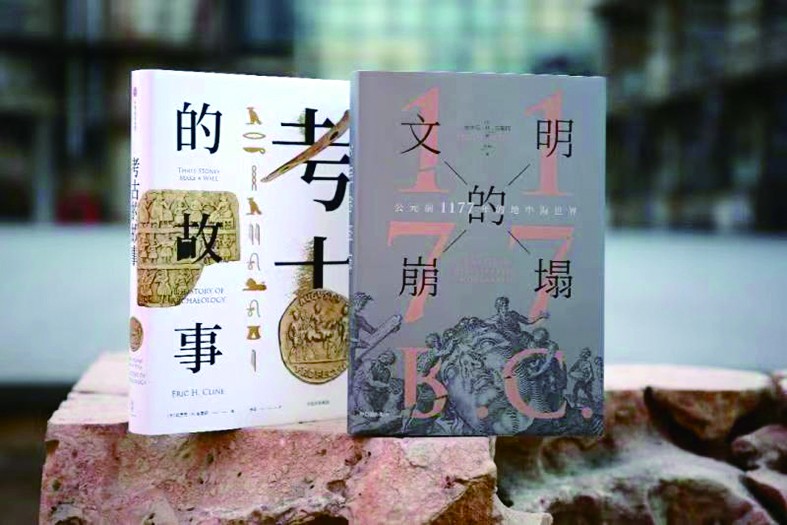

目前最受推崇,也被認為是對普通讀者最友好的考古入門書,是美國考古學家埃里克·H.克萊因的著作《考古的故事》。這本書涵蓋世界上二十余個主要的考古勝地,涉及很多重要考古發現。書中提到的各種珍貴文物,盡可能客觀地告訴我們,我們的祖先過著怎樣的生活、創造過怎樣的文明,其中的一些文明又為何走向毀滅。

“1922年冬天,霍華德·卡特成為第一個窺見埃及法老圖坦卡蒙陵墓的人,他瞇起眼睛,湊在他打開的小洞上,借著蠟燭的微光往里面看。到處都能看到金子的閃光。 ”這是一個極度濃縮的隱喻。每一個考古人,都是趴在小孔上的好奇者,為那奇異的閃光而心醉神迷。而優秀的考古文學,將以文字重現黃金之光。正如沈從文先生在《花花朵朵、壇壇罐罐》一書中所寫:“文獻上的文字是固定的死的,而地下出土的東西卻是活的、第一手的和多樣化的。任何研究文化、歷史的朋友,都不應當疏忽這份無比豐富的寶藏。 ”

責任編輯:單蓓蓓