無論是塵封已久的書信、日記,斑駁泛黃的照片、地圖,還是那些見證時代的糧票、布票、供應本(券)……當歷史的車輪滾滾向前,都是歷史記憶的珍藏。今年70歲的林榮成,從1989年開始熱衷收藏,三十多年的時間里他的足跡踏遍了青島和全國各地大大小小的文化市場和街頭巷尾,一點一滴的積累讓他的“寶貝”堆滿了屋子。“讓散落于民間的革命文物藏品能夠走進公眾的視野,我愿意繼續收藏下去。 ”近年來,退休后的林榮成常常受邀帶著自己的藏品亮相島城各大展覽,講述它們的故事,講述時代的特征,讓生動鮮活的歷史成為永不褪色的記憶。

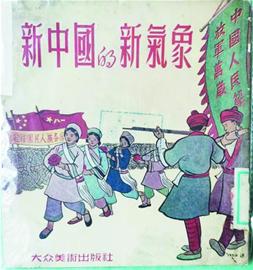

“文物級”紅色讀本憶崢嶸歲月

退休前的林榮成從事醫療工作,常有機會利用出差時到其他城市看看,然而吸引他的不是當地的旅游景點,而是大大小小的文化市場。 “從1989年開始,我在工作之余,就喜歡去逛逛看看。 ”林榮成告訴記者,他的收藏品類主要有三大部分,一類是以紅色資料和紅色記憶為主線;一類是能反映民間記憶的東西,某個社會時期才有的特定時期物品;還有一類是收藏偉人系列的資料圖片。 “印象中,這三十多年,每個星期六、星期天我都沒閑著,到各處的文化市場、文化街,去看去尋找,一旦遇到一些珍貴的感興趣的事件和題材資料,真的是由衷的興奮。 ”林榮成笑道,看著家里滿滿的收藏品、一箱一箱的照片資料、擺放的整整齊齊干干凈凈的“時光印記”,特別滿足。

“這本《邊區根據地木刻選》是延安魯迅藝術學院木質工作團于1938年到太行根據地,通過與黨中央領導及部隊戰士共同生活、戰斗而創作的木版畫冊,1945年7月抗戰勝利前夕出版,是為慶祝抗戰勝利極好的紀念品。 ”據林榮成介紹,這些木刻畫是抗日戰爭勝利后發行的,當時一共發行了3000冊,目前已知全國僅存4冊,其他三冊分別存在中國國家博物館、中國文聯和人民大學。而自己是十幾年前在文化市場上“淘”來的,珍藏了10多年后,現在已經在展覽中與青島市民們見面。

糧票布票里的故事永遠留在心底

外出遛彎時,看到路邊的蜂窩煤球,他小心翼翼地撿回來保留;多年來更迭的五代火車票,都一摞摞收藏起,精心保管;過去的電報稿、匯款單,都分門別類用塑料袋裝好保存,再整整齊齊地存在柜子里……林榮成把收藏當成了習慣,也成為了自己生活的一部分。 “這些歷史的東西,尤其是民間記憶,值得留給后代們。”林榮成現在常常會給一年級的小孫女,講一講那些她完全不認識的歷史物件和故事,在遙遠的時間長河中,沉淀下的是時代的發展和進步。

今年,林榮成所在的珠海路街道啟動2021年時尚季展,他受邀帶去的計劃經濟年代居民供應本200余本,除海南省外全國各省市的糧票、布票類共千余張等,著實讓大家大開眼界。

“一張張糧票,收藏的是經歷的那段過往,留下的是一份生活的回憶。一寸寸布票,收藏的是舊時代的簡樸記憶,傳承的是新時代的節約美德。 ”林榮成說道。糧票不大,卻承載一代人的生活之重,糧票不貴,卻支撐起時代的發展支柱;同樣現在許多人都已經不知道“布票”為何物了,布票和糧票、物品供應本券一樣,同屬于中國解放初期到90年代全國人民家庭日常生活的三大供應體系。縱觀新時代人民群眾衣著的千姿百態,對比改革開放前人們普遍“紅,黃,藍,灰”的單調著裝,不由得讓我們感慨國家的繁榮。

還有那些供應本(券)可是在計劃經濟時代統購統銷體制對全國資源進行統籌安排的見證,家家戶戶從買米買菜、到添置日程生活用品,都離不了它。從林榮成收藏的“供應本劵”中,記者看到:咸菜、鞋釘、牙膏、手套、梳子、肥皂盒、衛生紙等都需要憑證供應,記錄了那個時代百姓的生活日常,感受著經濟發展日新月異的變遷。

林榮成的收藏品

責任編輯:單蓓蓓