2021年6月8日是第十三個“世界海洋日”和第十四個“全國海洋宣傳日”,今年的活動主題是:“保護海洋生物多樣性 人與自然和諧共生”。

中國海洋大學、上海海洋大學、廣東海洋大學、大連海洋大學、海南熱帶海洋學院、浙江海洋大學、江蘇海洋大學等涉海高校科研人員聚焦海洋生態環境保護,把科研成果運用到實踐中,把科研論文寫在蔚藍的大海上,攜手共建美麗海洋!

《這一天》MV

中國海洋大學

珊瑚礁弱小生物的化學防御物質啟迪藥物發現

在珊瑚礁生態系統中生活著各種動物、植物及微生物,各種生物通過化學信息分子的傳遞維系著生態系統的化學平衡,藉此相互依存、相互制約、協同進化,形成穩定的種群結構和生態系統。

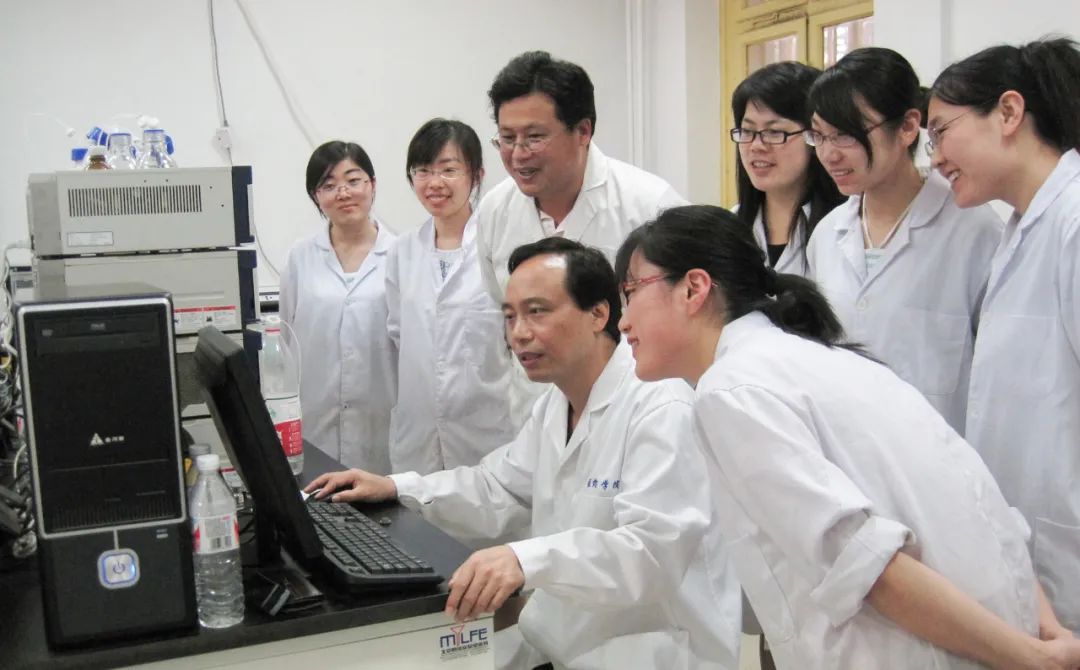

王長云教授及其團隊運用高效液相色譜技術分離海洋活性分子

一些弱小生物,如軟珊瑚、柳珊瑚、海綿、軟體動物等低等無脊椎動物能夠產生對其他生物具有威懾性、攻擊性、甚至毒性的化學防御物質。這些化學防御物質正是我們要尋找的對抗人類各種疾病的藥物。

珊瑚礁生態系統的物種多樣性與化學生態平衡

中國海洋大學王長云團隊,圍繞珊瑚礁藥用生物資源,在珊瑚礁無脊椎動物及共生微生物的物種多樣性及其生態功能研究基礎上,開展基于化學防御物質的藥物發現研究,從化學防御物質中篩選發現藥理活性化合物,并在活性化合物結構與功能的啟發下,設計、合成防治人類疾病的藥物先導化合物,開發抗腫瘤、抗病毒、抗菌、抗瘧等海洋創新藥物。

開展海洋游仆蟲研究,探索生命進化的奧秘

纖毛蟲是原生動物中分布最廣泛且物種多樣性最高的一類,以纖毛蟲為模式的研究從未間斷。扇形游仆蟲是一種進化地位較高等的海洋類纖毛蟲,具有明顯的背腹之分,被稱為最復雜的單細胞生物,在進化中占有重要地位,當下游仆蟲已成為基礎生物學研究中的熱點。但目前仍沒有適合的基因操作工具用于它的分子研究。因此,探索基因操作工具在游仆蟲中的運用十分必要。

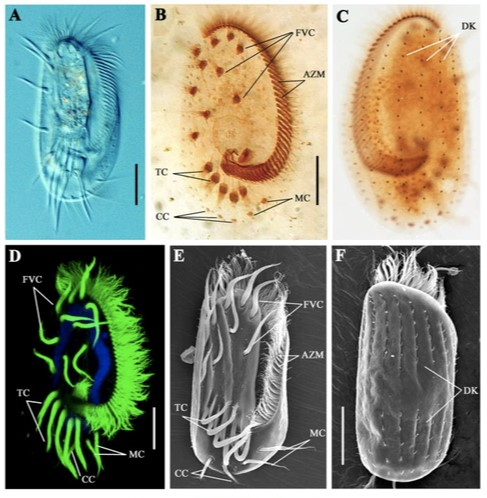

海洋生物多樣性與進化研究所趙呈天團隊對基因沉默技術在扇形游仆蟲中的運用進行了初步的探索。研究團隊首先對扇形游仆蟲進行了形態描述(圖一)。

圖一 扇形游仆蟲示意圖

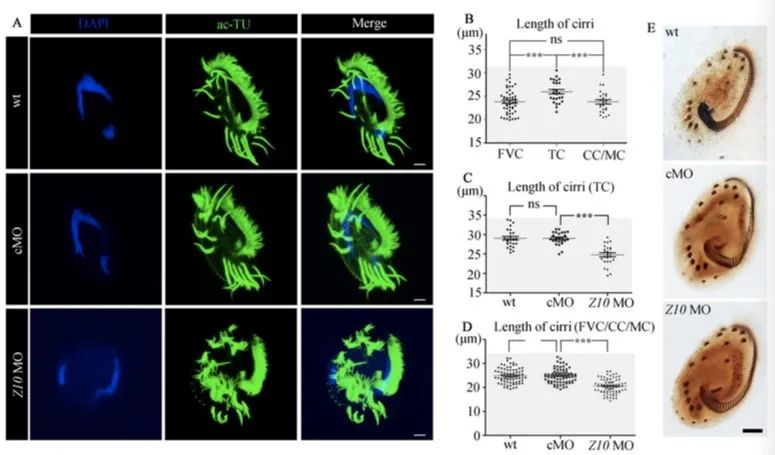

接著,團隊首次運用Morpholino基因沉默技術針對扇形游仆蟲最為重要的特征“纖毛”進行相關基因(ZMYND10)的敲降。結果顯示,Morpholino能夠有效對扇形游仆蟲的基因進行沉默,尤其是導致聚集形成的棘毛變短且松散(圖二)。該結果強力推動了纖毛蟲領域基因操作工具的發展,具有重要的科學價值。

圖二 ZMYND10 MO 顯微注射實驗結果

上海海洋大學

黃海綠潮連續14年大規模暴發,每年致使山東及江蘇近海產生10-20億元經濟損失。上海海洋大學何培民教授從事滸苔綠藻生物學基礎研究30多年,并承擔多項國家黃海綠潮研究重大項目,經過12年的深入研究,揭示了南黃海綠潮發生機制。

自然資源部副部長王宏聽取何培民教授滸苔綠潮防控研究匯報

何培民教授被聘為自然資源部滸苔綠潮防控試驗專家組組長,創建了南黃海綠潮源頭固著滸苔滅殺關鍵技術、南黃海綠潮源頭防止滸苔固著關鍵技術,取得了高效防控效果,并得到自然資源部的充分肯定。

何培民教授正在進行黃海綠潮暴發種滸苔樣品分選

上海海洋大學章守宇教授及其團隊長期圍繞近海島礁生態系統修復及海洋牧場構建技術開展研究工作,形成了基于人工魚礁生態增殖及海域生態調控技術、海藻場修復技術及島礁生物資源養護技術及理論。

章守宇教授參加海藻場調查

近三年來,章守宇教授領銜的近海棲息地修復團隊,在東海第二大漁場——大陳海域持續進行資源和環境本底調查,基本摸清了大陳海域漁業資源和生態環境狀況,為破解近岸漁業資源衰退、生境荒漠化難題,科學構建大陳海洋牧場建設,保護近海漁業資源,促進漁業資源綠色可持續發展奠定了基礎。

團隊汪振華副教授參加海洋牧場漁業資源環境調查

廣東海洋大學

廣東海洋大學濱海農業學院劉素青教授及其團隊,長期從事海岸保護與開發管理研究,特別是在紅樹林保護和海岸修復方面做了大量工作,以紅樹林生態系統的結構和功能為導向,以單木近自然經營技術為途徑,實現了雷州半島紅樹林生態系統保護與修復由數量到質量的提升;以紅樹林生態功能基礎,建立了林——漁共作生態養殖模式,減少養殖陸源污染,具有良好的經濟效益和生態效益,該模式已被聯合國UNDP/GEF/SGP推廣。

劉素青教授(右)開展紅樹林野外調查研究

廣東海洋大學深圳研究院廖寶林高級工程師及其團隊16年來緊緊圍繞珊瑚礁生態保護與修復研究,突破了石珊瑚規模化海底培育和原位種植關鍵技術,形成了珊瑚園藝學人工栽培、人工珊瑚礁修復、網格化珊瑚原位種植、珊瑚膠泥原位種植等多項技術和理論,同時積極開展珊瑚保護公益行動。

廖寶林在海底進行巖礁打孔原位種植珊瑚

近5年來,廖寶林發起成立了中國珊瑚保護聯盟,并推動設立了“9.20全國珊瑚日”,帶動全國各地3000多名潛水志愿者加入珊瑚礁保育公益行動。帶領團隊在廣東、海南等地培育珊瑚種苗2萬株,原位種植珊瑚16萬株。

廖寶林在海底培育珊瑚苗

珊瑚礁生態保護與修復科技成果在沿海地區得到了廣泛應用,為南海珊瑚礁資源的保護和恢復,促進公民海洋保護意識的提高發揮了重要作用。

大連海洋大學

大連海洋大學近岸海洋生物多樣性及其可持續利用創新團隊,圍繞水域生態學、魚類生物學、海藻生物學和水產動物生理生態學,開展近岸海洋生物多樣性及其可持續利用研究,為保護和合理開發利用海洋生物資源、提高水域生物生產力和改善水體環境質量提供科學依據。

近岸海洋生物多樣性及其可持續利用創新團隊研討海水經濟動物系列餌料培養與利用

團隊兩次入選遼寧省高等學校創新團隊。團隊科研成果豐碩,發表論文200余篇,出版專著《鹽水枝角類的生物學及海水培養利用》《生態學詩話》等10部,獲國家、省部級科技獎勵10余項,授權專利20余項。

趙文教授及其團隊研究鹽水枝角類的生物學及海水培養利用

大連海洋大學應用海洋學研究所,成立于2017年,負責科技部國家海洋科學數據中心分中心的建設和運營。

海洋環境反演雷達算法研討

經過多年的不斷探索,相關技術和產品服務在海洋環境安全與防控、海上生產作業環境精細化模擬保障、海上通航安全環境保障等領域產生了較強的影響力。在典型的海洋環境大數據應用服務技術覆蓋海水養殖環境風險預警、海上溢油指揮系統、海運航線優化與海上遇險目標的快速溯源與追蹤等方面,為大連市及全國涉海企業提供了專業化的服務。

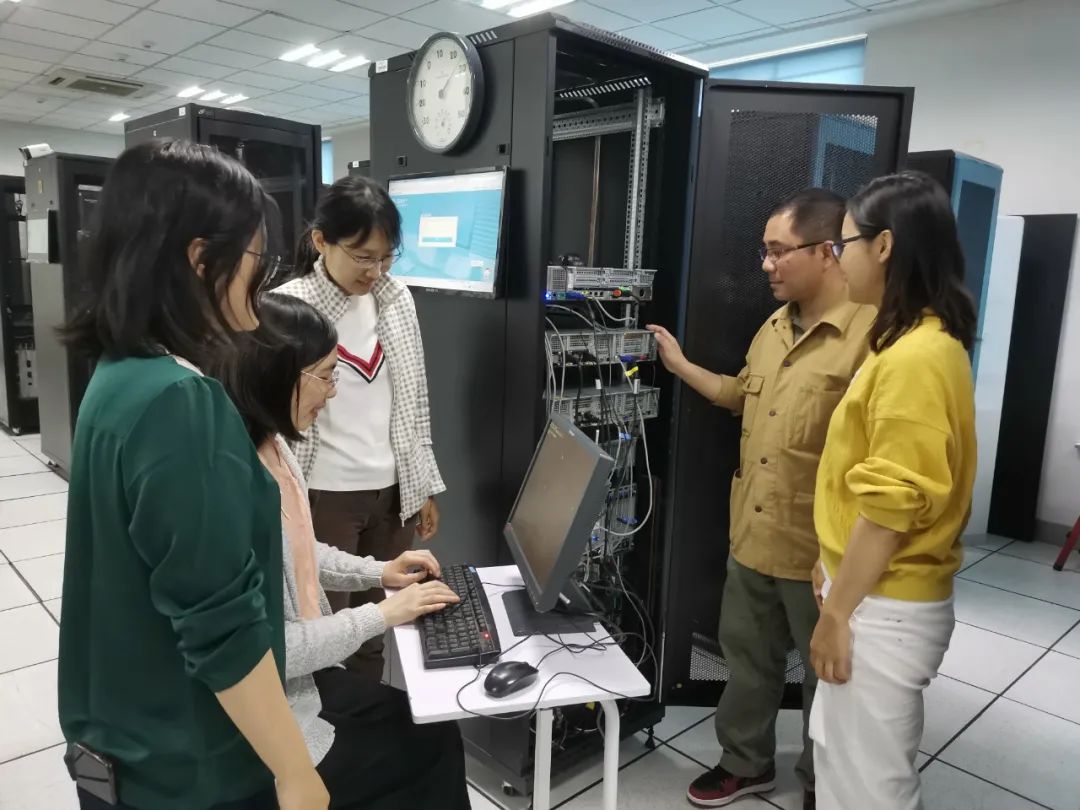

數據中心服務器維護與調試

未來,研究團隊將保持“科技創造祖國未來海洋事業新局面”的理想,繼續推動祖國海洋環境信息應用服務技術的發展。

海南熱帶海洋學院

韓秋影,博士,研究員,海南熱帶海洋學院熱帶海洋生物資源利用與保護教育部重點實驗室副主任,海南省拔尖人才。

沉積物環境變化對海草影響野外操控實驗

近年來,由于人類活動和全球氣候變化的雙重影響,海南海草床衰退非常嚴重。韓秋影研究員在大型海藻爆發和全球氣溫升高、沉積物環境變化對熱帶海草床影響機制方面取得了顯著的研究進展。

韓秋影(左三)帶領學生寒假野外調查實踐

在海南工作以來,韓秋影積極培養海洋生態環境保護后備人才,其作為學科帶頭人指導團隊青年人才申請海草床保護方面的科研項目多項,并將習近平總書記建設海洋強國和生態文明相關論述融入到課程思政建設中來,在教學中積極探索本科生和碩士生的野外調查實踐與理論知識相結合,從多方面培養學生學習海洋、保護海洋的熱情。不斷提高科研水平和理論水平,為海南自由貿易港建設培養更多的海洋生態環境保護后備人才將一直是韓秋影努力的方向。王沛政,博士,教授,海南省現代化海洋牧場工程研究中心副主任。

王沛政在水下潛水進行珊瑚生態調查

水清灘凈,珊瑚成群,是開展生態修復的希冀。在三亞崖州灣海域,王沛政教授珊瑚修復研究團隊以人工魚礁、樹狀、網格狀苗圃為載體進行鹿角珊瑚和軟體珊瑚的移植,持續監測珊瑚生長。

王沛政在三亞崖州灣科技城東鑼島海洋牧場建設項目中出海考察

目前,項目修復面積已達1畝,移植直徑大于20厘米的造礁石珊瑚3000余株,存活率在70%以上,增加珊瑚覆蓋率10%,生物多樣性提高15%,營造了良好的海洋珊瑚礁生物多樣性生態系統,為實現漁業資源的可持續產出,打造崖州灣現代化海洋牧場建設新名片打下堅實基礎。

浙江海洋大學

浙江海洋大學海洋生物博物館團隊歷經20余年持續對浙江海域海洋生物資源進行觀測與調查,掌握了豐富的本底數據。據此,連續獲得2次國家出版基金資助。

海洋生物標本庫

團隊于2017年由國家農業農村部認定為瀕危水生野生動植物物種鑒定單位,近3年為上海海關、成都海關、舟山市公安等司法機關提供了海馬、綠海龜、玳瑁、硨磲等物種的近百次瀕危海洋動物物種鑒定服務,幫助司法部門向涉案人員追回海洋生態修復賠償金千萬余元。

海洋類科普活動

20余年間,團隊在海洋生態調查過程中不斷積累生物樣本,建立了浙江省最大海洋生物標本庫,并獲得了“全國科普教育基地”“全國海洋科普教育基地”“全國水產科普教育基地”等稱號。連續18年帶領浙江海洋大學省級優秀學生社團——海洋生物學會下社區,進學校,每年開展海洋宣傳日、海洋環保、海洋生物等主題的科普展、義教等科普活動10余次,受眾廣泛,影響深遠,為提升公眾海洋意識,保護海洋生態環境獻出了自己的一份力量。

浙江海洋大學李博副教授及其團隊長期圍繞長江口及其鄰近海域的海洋動力過程和生態環境系統開展研究工作,對長江沖淡水的擴展和輸運、大河口鋒面的混合和物質輸運、轉化過程、及長江口及其鄰近海域的生態環境動力過程開展了大量的研究工作。

李博布放湍流儀

李博指揮下放CTD及采水器

團隊近年來承擔國家自然科學基金委共享航次計劃“長江口科學考察實驗研究”,開展長江口及東海海域的一線海上調查工作,并借助浙江海洋大學“舟山線”海上調查計劃,協同開展鋒面動力過程、海洋環境要素和漁業資源的研究工作,為長江口及東海海域的海洋生態環境和漁業資源恢復和養護做出了積極的貢獻。

江蘇海洋大學

江蘇海洋大學海洋科學與水產學院馮志華教授,長期從事海洋環境評估、海洋生物資源調查等相關研究工作。

馮志華在實驗室指導學生分析海洋生物樣本

近年來,馮志華教授帶領團隊參與“江蘇沿海海上風電場鄰近海域生態調查與環境監測”項目,主要展開海洋生物多樣性和海洋環境監測調查。每年春秋兩季,團隊師生都會不斷克服嚴酷的海上采樣環境等種種困難,在南通、鹽城、連云港等海域,進行浮游生物、游泳動物、魚卵子稚魚、潮間帶底棲生物等采樣調查,完成對生物多樣性的分析,建立一套海上風電區海洋生態類群生物多樣性評價指標體系。

“熱愛海洋,探索未知,把論文寫在大海上,將年輕的身影留在了祖國的藍色版圖上”,也是這個團隊師生們共同的追求。

馮志華和同事在海州灣海域采樣

馮志華認為,海洋生物資源調查是一個堅持海洋資源可持續開發,海洋生態保護的長期任務。其意義在于了解我國海域生物種類、生物資源數量、生物群落結構,以及通過對調查數據分析,形成一套我國海域生物資源評價體系,為海洋資源的開發、海洋法律法規政策制定提供依據。

海洋不僅孕育了生命

也承載著人類文明之舟

保護海洋就是善待自己

讓我們一起

像熱愛生命那樣熱愛海洋熱

愛這人類共同的藍色家園

保護海洋 你我同行

(來源 / 中國海洋文化新媒體聯盟成員單位 編輯 / 劉蒞)

責任編輯:楊海濤