青島日報社/觀海新聞6月10日訊 建黨百年,中國煥然一新。新中國成立,中華民族開啟新的歷史征程。青島與時代同行,經濟發展迎來歷史性巨變。市統計局梳理歷史數據顯示,在中國共產黨的領導下,青島經濟總量連續跨越歷史新臺階,呈現產業結構轉型升級、所有制結構多元變革、投資結構轉換調整、消費結構更新換代的新特征,新經濟、新動能助推經濟發展向高質量、高層級邁進。

經濟總量實現跨越式發展

1921-1949年,青島處于日本和國民黨政府的交替嚴格控制下,全市經濟發展受到嚴重抑制。

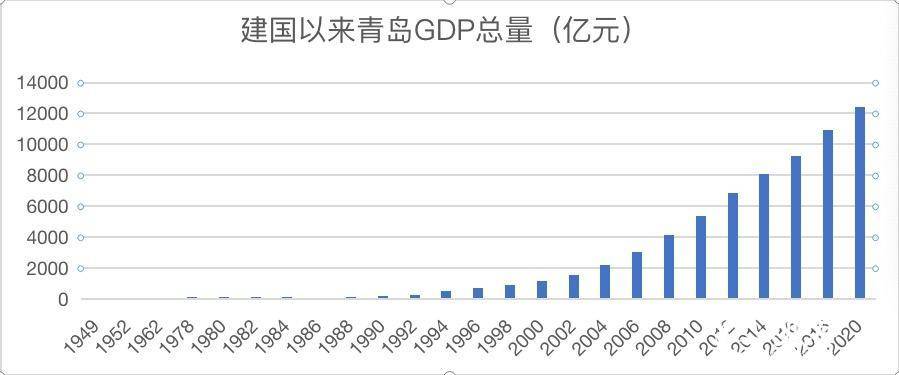

新中國成立伊始,青島GDP為2.87億元,1987年突破100億元,達到111.75億元;1999年破千億,達到1018.97億元;2010年邁上5000億元臺階,達到5350.69億元。

青島市第十一次黨代會以來,青島經濟總量先后跨越七千、八千、九千、萬億四個千億臺階,2017年昂首挺進“萬億俱樂部”,達到10136.96億元,成為全國第12個GDP總量過萬億的城市;2020年實現12400.56億元,比建國初期增加774.7(按不變價計算,下同)倍,其中:第一產業增加25.7倍,第二產業增加1704.1倍,第三產業增加2090.3倍。

人均國內生產總值由1949年的71元/人增加到2019年的124282元/人,增加320.9倍,按照2020年世界銀行制定的國家與地區收入水平劃分標準,青島已達到高收入的國家水平。建黨100年,新中國成立的71年,是青島經濟總量累積抬升、綜合實力顯著增強、經濟發展歷史性飛躍的時期。

產業結構發生階段性改變

GDP總量過萬億,不僅代表一個城市經濟發展的規模,也是一個城市產業結構變遷和城市整體競爭力提升的反映。建黨100年來,特別是改革開放以來,青島經濟體量實現幾何式增長,與此同時經濟結構和產業結構也發生深層次的改變。

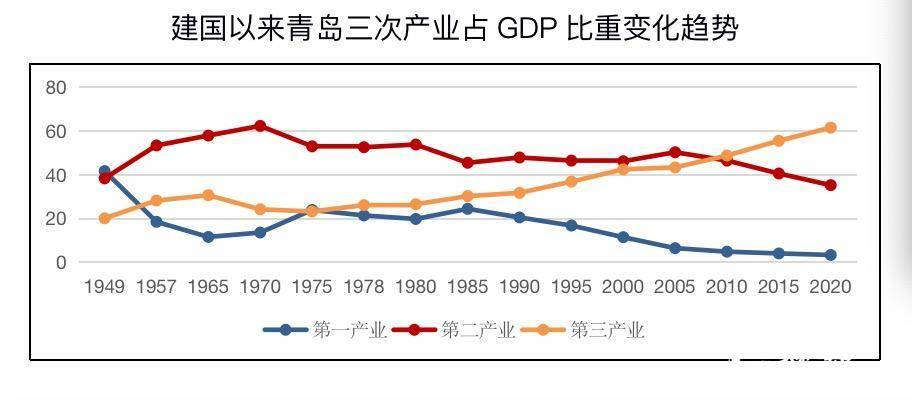

從1921年到1949年,青島屬于工業城市,但體系不全,基礎薄弱,農業生產力低下,商業貿易受戰爭影響大;從1949年到2020年,青島三次產業結構比例由41.6:38.3:20.1調整為3.4:35.2:61.4;經濟步入新常態后,經濟增長動力逐步向新動能換擋轉換,以“新技術、新產業、新模式、新業態”為代表的“新興經濟”基因孕育成長,成為引領產業結構轉型升級的新增長點,促發“青島制造”加快向“青島服務”換檔升級。

1921-1949年:青島主要工業大都由外國資本控制,民族工業發展緩慢,除紡織工業有一定規模外,食品、造紙、火柴、印刷等行業大都是小型企業。雖然自然條件優越,但戰亂頻繁,農業生產力低下,農業生產發展緩慢。由于地處良港,掌握膠濟鐵路,早期商業活動較為興盛,后期受國內外戰爭影響逐漸衰落。

1949-1978年:新中國成立初期,百廢待興,產業基礎非常薄弱,技術水平極其落后,三次產業比例關系為41.6:38.3:20.1。為迅速恢復生產,青島實施了優先發展重工業和大力加強基礎工業的戰略部署,到1978年三次產業比例關系調整為21.4∶52.5∶26.1,第一產業回落20.2個百分點,二三產業分別提高14.2和6個百分點。

1979-1984年:改革開放初期,青島市率先實施農村改革,農村經濟開始活躍并不斷發展壯大,在GDP中所占份額迅速提高。第一產業增加值年均增長12.2%,占GDP的比重由20.2%提高到25%。與此同時,第二產業占GDP比重下降至48.1%,降低5.4個百分點,第三產業所占比重略升0.6個百分點。

1985-1992年:隨著以國有企業改革為重點的城市經濟體制改革逐步深入,青島市三次產業比例關系發生新的調整和變化,第二、三產業迅速發展,年均增長率分別為12.5%和13.2%,第一產業年均增長4.3%。從產業比重看,1992年第三產業占GDP比重提升到34.6%,比1984年占比提高7.7個百分點;第二產業比重變化不大,1992年比1984年提高1.5個百分點;第一產業比重大幅下降9.2個百分點。

1993-2007年:國家陸續出臺的系列宏觀調控措施落地見效,1996年底基本實現經濟“軟著陸”。期間,青島市三次產業增幅有所回落,尤其是第二產業影響顯現,比重回落4.1個百分點。自1997年起,經濟結構戰略調整步入適應經濟全球化需要、以科技和信息產業為先導帶動整個產業結構全面升級的新時代,工業主導型增長格局形成并強化,第二、三產業協同成為支撐青島經濟快速增長的重要力量。1997~2007年,第二、三產業增加值年均增長分別為15.8%和15.0%,第二、三產業增加值占GDP的比重提升2.5個和5.9個百分點。

2008-2015年:國家加大宏觀調控力度,不斷深化供給側結構性改革,結構優化升級成為主旋律,青島產業結構進一步調整。2009年第三產業比重47.9%,超過第二產業(47.3%)0.6個百分點,產業結構由“二三一”轉變為“三二一”;2011年青島第三產業比重首次過半,達50.2%,青島經濟由工業經濟主導逐步轉向服務經濟主導,產業結構調整進入工業化后期;2015年第三產業比重55.4%,高于第二產業14.9個百分點,第三產業對經濟貢獻率超過50%,達57.5%,高于第二產業16.8個百分點,呈現高比重、高貢獻率“雙高”特征,成為經濟增長新引擎。

2016-2020:“十三五”時期,我市經濟從高速增長階段轉向新常態發展階段,在增速逐步平穩回落的同時,新舊動能逐步轉換,產業結構轉型升級成效顯著。三次產業增加值分別由2015年的356.19億元、3503.40億元和4798.98億元,擴量到2020年的425.41億元、4361.56億元和7613.59億元,年均增長分別為2.7%、5.2%和7.6%,第三產業總量最大、增速最快;三次產業比例由2015年的4.1:40.5:55.4調整為2020年的3.4:35.2:61.4,第一產業回落0.7個百分點,第二產業回落5.3個百分點,第三產業提升6個百分點。三次產業對經濟增長的貢獻率分別由2015年的1.8%、40.7%和57.5%,發展為2020年的2.5%、31.8%和65.7%。第三產業占比、貢獻率明顯提升,成為推動經濟增長的主要拉動力,“穩定器 ”“定盤星”作用凸顯。

新經濟引領產業結構優化升級

建黨100年來,尤其是新中國成立以來,青島現代產業體系逐步形成,特別是改革開放以來,隨著系列改革政策落地推進,經濟結構戰略性調整出現積極變化,經濟進入換檔降速“新常態”之后,新產業、新業態、新模式、新技術不斷涌現,戰略性新興、高新技術等經濟增長新動能加速形成,成為青島經濟平穩較快發展和產業結構轉型升級的引擎動力。2020年,青島新經濟增加值占全市經濟的近三分之一,占GDP比重32.6%,實現增加值4041.13億元,居全省首位。

新產業創新驅動,帶動工業轉型升級。1921-1949年,主要工業大都由外國資本控制,民族工業發展緩慢;新中國成立以來,青島工業經濟實現飛速發展,八十年代的紡織,九十年代的家電電子,成為青島工業的名牌;當前,青島正加快以“互聯網+”引領推動物聯網、云計算、大數據等信息技術在工業互聯網等領域深度應用,新興產業成為拉動工業創新驅動發展的新生力量。

“十三五”以來,世界經濟面對諸多風險和挑戰,全市工業步入了轉型升級發展的快車道。“十三五”期間工業增加值從2015年的2944.80億元增長至2020年的3268.38億元,年均增長4.4%,實現穩速發展;2020年工業增加值占GDP比重為26.4%,對GDP增長的貢獻率達23.7%;汽車、家電、軌道交通、機械裝備等千億級產業集群加快崛起,2020年規上工業中的汽車制造業、電氣機械及器材制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備、石油煤炭及其他燃料加工業、專用設備制造業增加值占比分別為13.1%、10.0%、8.9%、8.0%、6.0%,成為工業經濟的支柱產業;“十三五”期間,戰略性新興產業、高新技術產業明顯提升。工業戰略性新興產業增加值年均增長8.1%。高新技術產業產值占規模以上工業比重由2015年的41.0%提高至61.8%。

新服務異軍突起,成為第三產業新增長極。1921-1949年,由于青島被辟為商埠,早期商業活動較為興盛,后期受國內外戰爭影響逐漸衰落。改革開放以前,青島相對注重物質生產領域的發展,對金融保險、房地產、社會服務等所謂“非物質生產領域”的活動不甚重視,制約了服務業領域的發展,1978年第三產業增加值為10.04億元,占地區生產總值的比重26.1%。改革開放以后,第三產業在青島取得突飛猛進的發展,基礎行業顯著增強,瓶頸制約得到較大改善,商貿餐飲、交通運輸等傳統行業穩定發展,新興服務業如雨后春筍般迅速成長。八十年代第三產業增加值年均遞增10.7%,九十年代提速到14.7%,從1997年起,連續十七年保持兩位數增長。1978年-2015年,第三產業比例結構由26.1%調整為55.4%,第三產業比重提升29.3個百分點。

“十三五”以來,隨著互聯網與現代信息技術的應用,數字經濟、平臺經濟、網絡經濟、樞紐經濟等現代服務業領域競相崛起,商務服務、科研和技術服務等高端服務業不斷發展,激發服務業發展能級逐步提升。2019年,現代服務業增加值增長7.1%,高技術服務業增加值增長17.5%;2020年,生產性服務業和現代服務業增加值分別增長6.2%和3.4%,生產性服務業中的規上互聯網和相關服務營業收入增長46.3%,軟件和信息技術服務業營業收入增長11.4%;規上高技術服務業中的信息服務營業收入增長12.2%,檢驗檢測服務營業收入增長15.3%,環境監測及治理服務營業收入增長18.6%,知識產權及相關法律服務營業收入增長15.5%,成為提升服務業層級的新動能。(青島日報/觀海新聞記者 劉蘭星 通訊員 陳旭亮 劉斌)

責任編輯:孫源熙