校園霸凌,是一個我們熟知的詞匯。或許它大概率不會發生在我們身上,又或許它小概率就發生在你的身上,而你或為旁觀者、或為霸凌者、或為被霸凌者......

01.

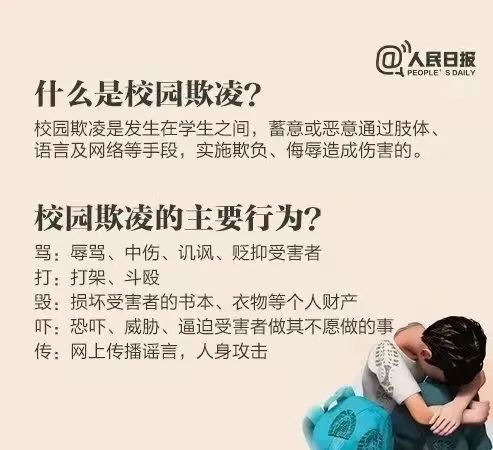

什么是校園霸凌?

校園霸凌指的是當事的兩方主體或事件的主要個體,都是在校成員,且因為某種原因,使加害主體(霸凌一方),單方面對被害主體(被霸凌一方)施加語言,肢體,精神等暴力損害行為,被害者無法或很難組織進行與之相匹配的防御或還擊的暴力行為。

從受害者的角度來看,這種行為往往是無緣無故的,霸凌者可能毫無理由地就對受害者進行傷害。

02.

哪些行為都屬于校園霸凌:

學生之間,在年齡、身體或者人數上占優勢的一方蓄意或者惡意對另一方實施下述行為,或者以其他方式欺壓、侮辱另一方,造成人身傷害、財產損害或者精神損失的,可以認定為構成欺凌。

1.毆打、腳踢、掌摑、抓咬、推撞、拉扯等侵犯身體或者恐嚇威脅的行為。

2.以辱罵、譏諷、嘲弄、挖苦、起侮辱性綽號等方式侵犯人格尊嚴的行為。

3.搶奪、強拿硬要或者故意毀壞他人財物。

4.惡意排斥、孤立他人,影響他人參加學校活動或者社會交往。

5.通過網絡或者其他信息傳播方式捏造事實誹謗他人、散布謠言或者錯誤信息詆毀他人、惡意傳播他人隱私。

03.

霸凌中各角度心理探析

1.霸凌者的心理探析

霸凌實施者是對自己同學進行霸凌的人,他們常常隱匿在群體中,往往覺得自己是不會被發現的,自我觀察和評價的意識都會降低,通常對內疚、羞愧、恐懼的自我控制力減弱,從而導致施暴行為的產生。

此外,一些家庭教養的方式會導致孩子成為霸凌的施暴者。如從小遭受父母體罰的人,更容易有一些攻擊性的行為。此外,目睹父母之間暴力行為的孩子,也更容易在家庭以外的地方展現出暴力和侵略性的行為。

學校環境也很重要。如果一個學生在學校中,缺乏被表揚的經歷,和有暴力行為的同伴呆在一起,或者學校對霸凌行為并不制止,那么學生更容易會成為霸凌者。

2.被霸凌者的心理探析

霸凌受害者是成為霸凌目標的人。如果他在很多地方與大部分人不一樣,就有可能遭到霸凌。

家庭因素也和成為受害者相關。男性霸凌受害者一般在家庭關系中,與父母過分緊密,或者家長對孩子保護過度;而女性受害者,則更多來自被情感虐待的家庭。

需要強調的是,以上的研究都只說明了霸凌受害的現象與一些因素的相關性,但不能成為活該被霸凌的理由。就像前文說的,很多時候霸凌行為是“無緣無故”的,受害者只是恰好被找上而已,受害者始終是無辜的,而霸凌行為永遠都不可取。

3.霸凌目擊者的心理探析

目擊者可以是徹底的局外人,也可以是霸凌同學的保護者。

霸凌的局外人不會站在任何一方,他們只是在外圍觀看著這一切。但實質上,看客角色本身就是對霸凌行為的縱容。

霸凌同學的保護者角色是站在被霸凌者一方的。他們也是霸凌過程的局中人。他們在發生霸凌時會堅定的站出來,安慰被霸凌的同學,有時也會直接和霸凌者起沖突。

有研究表明,目擊者可以在霸凌中發揮重要的作用。因為霸凌者喜歡自己的行為被人觀看,而如果目擊者表示對這個行為并不感興趣,或者不贊成這個行為,霸凌者也會降低霸凌的興趣。

除此之外,目擊者也可以將霸凌者的注意力引開,或者向其他年長者報告,尋找其他同伴支持一起保護被霸凌者等等。

04.

如何走出校園霸凌

(1)如果你曾經被霸凌過

被霸凌會讓人產生不安全感和無助感,即使長大成人,這些感覺也許還依然存在。但是人們是有可能從過去被霸凌的經歷中痊愈的。如果你曾經被霸凌,可以嘗試用以下的方法來幫助自己

1.承認自己曾經被霸凌過,盡管這看上去比較難,但你要堅信,霸凌錯不在你,錯在霸凌你的人,你無需、也不必為霸凌行為負責。

2.增強自己對生活的掌控感。比如學會每天給自己列一個計劃清單,并努力完成;給自己積極的心理暗示,相信自己可以控制自己的生活。

3.重新拾起對自我的肯定,不要相信霸凌者對你的惡意攻擊話語。他們只是為了攻擊而攻擊,事實上他們根本不了解真實的你。

4.思考這件事的正面作用,關注自己在這件事中獲得的成長。如:“我有可以尋求支持的人”、“我有力量來度過這段艱難的時光等”。

5.積極求助。可以向自己信任的同伴、朋友、家長、老師求助。不要覺得自己需要傾訴是給別人造成了負擔。在從霸凌恢復的過程中有時會需要外界的幫助。

(2)如果你曾經霸凌過別人

霸凌行為給霸凌者也帶來了創傷。霸凌事件的若干年后,許多霸凌者希望能對受害者表達自己的歉意,但是因為種種原因不敢或者不能說出口。

對此,社會心理學家Petra Boynton建議,可以將自己想說卻還未說出口的話寫成一封信。在信中可以寫下你的感受。如果還沒準備好當面道歉,人們可以選擇自己保存這封信。

愿所有青春都能被溫暖對待!(來源|青島市精神衛生中心微信公眾號)

責任編輯:李慧