點(diǎn)擊圖片進(jìn)入大賽專題,看青島手造視頻,上傳作品

編者按:

傳統(tǒng)與時尚,厚重與精致,守正與創(chuàng)新,沉穩(wěn)與活力。在幾千年的發(fā)展中,青島的手造業(yè)將“傳統(tǒng)”與“時尚”融合,形成了自己獨(dú)有的特色,手造藝術(shù)使這個城市擁有了更獨(dú)特的吸引力。由中共青島市委宣傳部指導(dǎo),青島市文化和旅游局支持,青島市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、青島市總工會、青島日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主辦,青島市民間藝術(shù)家協(xié)會、青島市手工藝協(xié)會、觀海新聞、智慧青島、齊魯工惠·青島行承辦的青島首屆手造節(jié)·青島手造創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽火熱進(jìn)行中。

今天起,為您帶來“青島首屆手造節(jié)·產(chǎn)業(yè)說”系列主題報(bào)道。看“青島手造”在新時代里,如何引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)潮。

“青島首屆手造節(jié)·產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)篇”丨青島貝雕

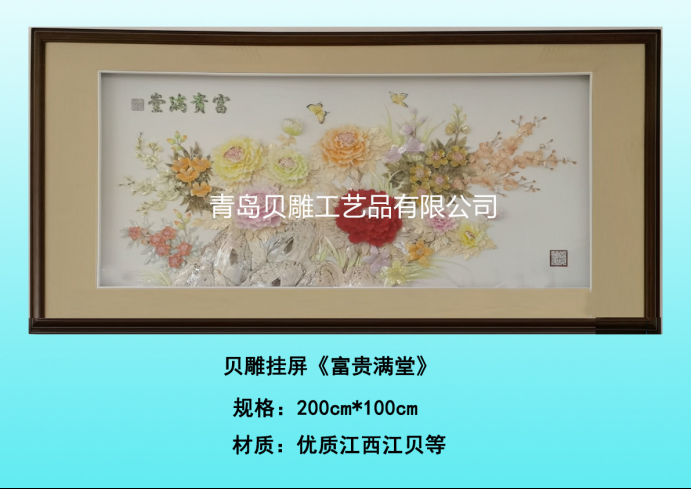

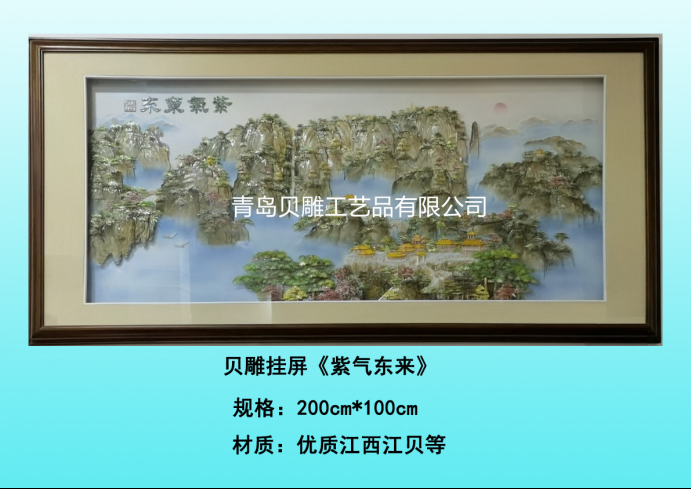

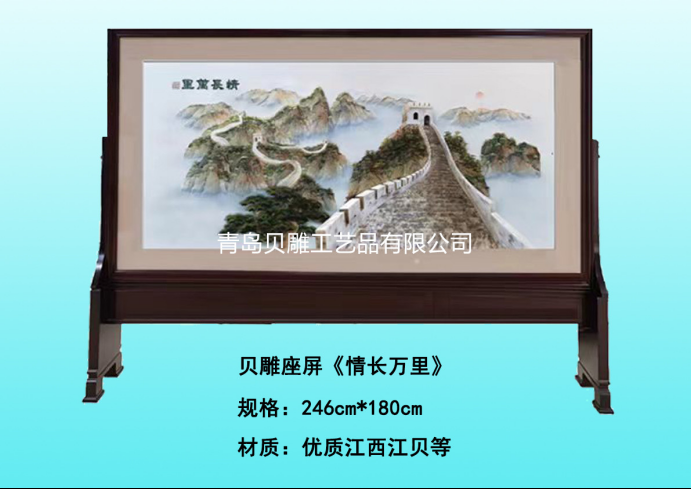

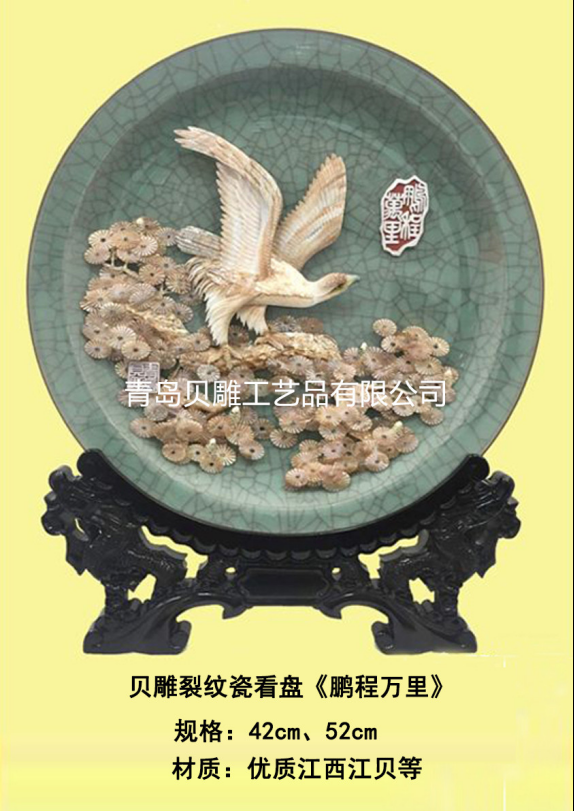

貝殼的種類很多,大的像簸箕,小的像米粒,形態(tài)繁多,是大自然鬼斧神工之作。色彩和紋理也很美麗,有的是很妙的反光體,有的可以磨出多層色彩。貝雕就是選用這些有色貝殼,巧用其天然色澤和紋理、形狀,經(jīng)剪取、車磨、拋光、堆砌、粘貼等工序精心雕琢成平貼、半浮雕、鑲嵌、立體等多種形式和規(guī)格的工藝品。

早在山頂洞人時期,人們便開始在貝殼上穿孔來用作裝飾品。從商代到秦代,人們將貝殼中的一種打磨穿孔后當(dāng)貨幣使用。春秋戰(zhàn)國時期,用貝殼作為飾品的情況已非常普遍。到了秦漢時期,匠人們將較平整的貝殼磨成薄片,雕刻出鳥獸的圖樣并鑲嵌在銅器、屏風(fēng)等器物上。宋元前后,貝貼工藝已十分流行,貝雕作品的種類更加豐富,外表也更加美觀。

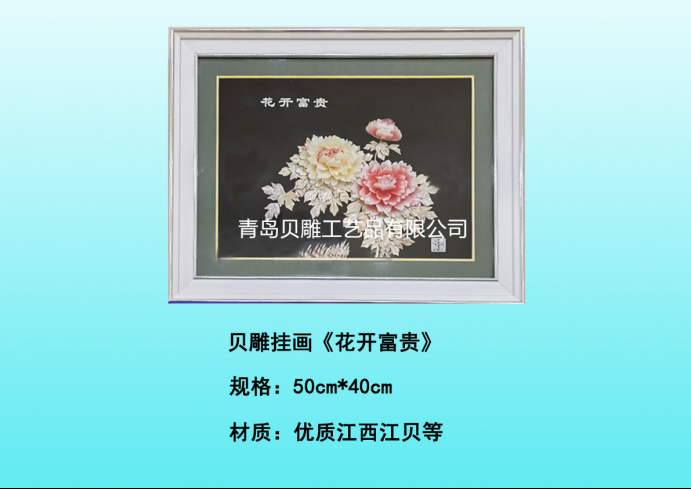

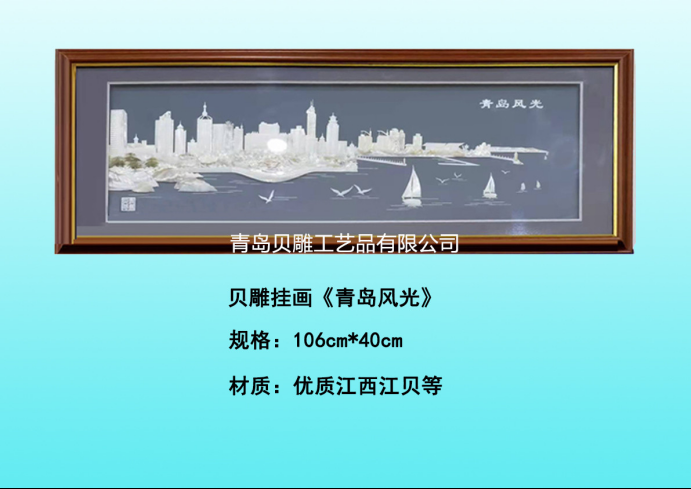

青島貝雕是以江、河、湖、海中的各種貝殼為原料,借用貝殼的天然色彩、紋理和形體等固有的特點(diǎn),因材施藝,經(jīng)過選料、貼片、打磨、粘貼、著色、成型、安裝等工藝制作而成的工藝品。貝雕工藝人們以巧奪天工的技法,雕、貼、噴、畫并用,汲取傳統(tǒng)的國畫章法,借鑒牙、玉、石雕等多種技法,雕出規(guī)格繁多、花色多樣、雅俗共富的半立體或接近立體式的貝雕畫,并具有獨(dú)特的風(fēng)格。

青島貝雕工藝品有限公司的前身是1963年成立的青島貝雕工藝品廠,主營以手工為主的貝雕看盤、貝雕畫、貝雕花瓶、貝雕立體件、貝雕座屏等貝雕工藝品。在上世紀(jì)60年代之前,青島沒有一個綜合性的工藝美術(shù)品生產(chǎn)企業(yè)。但青島貝雕研究所中的一些成熟項(xiàng)目又正待“下鍋”,于是二輕局建議把貝雕研究所的項(xiàng)目與貝雕車間合并,組成一個以貝雕為主的綜合型工藝美術(shù)品生產(chǎn)單位,青島貝雕工藝品廠便應(yīng)運(yùn)而生。

當(dāng)時的貝雕產(chǎn)品,以現(xiàn)在的眼光看是粗糙幼稚的,但裝璜卻十分考究。件件都是仿紅木孤角外框,回紋型銅質(zhì)掛鼻,壓板和底板分別延用傳統(tǒng)的書畫裝裱形式,用古色古香的真絲和白緞裱糊。為統(tǒng)一“海味”,字款是用海螺頂刻的。字跡由當(dāng)時島城著名書畫家杜宗甫先生寫好,工人附在磨薄的海螺頂上刻下粘在畫面上。這種新鮮的畫種在當(dāng)時年代曾引起不小的轟動,成為一枝獨(dú)秀的熱門畫品。

貝雕工藝品的制作較為復(fù)雜,優(yōu)質(zhì)的貝雕工藝品往往經(jīng)過裝裱,有的還配有底座,具有較高的藝術(shù)觀賞價(jià)值。貝雕往往需要投入大量的人力物力,一件只有幾十斤重的貝雕畫,有時需要消耗一兩噸制作原料,經(jīng)過兩三個月的精雕細(xì)鑿才能完成。貝雕的制作,關(guān)鍵在于因材施藝。所謂“材”,即天然提供的材料,依勢取形,然后用堆、疊、聯(lián)、粘等方法,制成成品。手工藝人對貝殼的運(yùn)用,極其高妙:有斑痕的貝殼,鋸成帶疤痕的樹木軀干;具有螺絲旋紋的貝殼,切成仕女的發(fā)髻;利用江瑤貝、銀殼貝,制作樹葉;利用海螺、雞心螺的紅色作楓葉。還有,葡萄是用貝內(nèi)層的紫色制作的,衣裙是利用江貝的層層紋理表現(xiàn)的。實(shí)在不行,才染上透明色。國畫有多少種表現(xiàn)形式與構(gòu)圖,就有多少種貝雕畫。裝框后燦爛華美,天然貝的組畫能永不褪色。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,如今的貝雕形式更加廣泛,有山水、花鳥、人物、立體擺件、螺鈿平貼、旅游產(chǎn)品、首飾等。

歷經(jīng)近60年的傳承、探索和創(chuàng)新,青島貝雕工藝品有限公司已經(jīng)發(fā)展成為中國工藝美術(shù)品家族中的重要一員。公司現(xiàn)有多名國家級、省市級的工藝美術(shù)大師和老中青三代雕刻制作大師,先后為毛主席紀(jì)念堂、北京國賓館、人民大會堂、首都國際機(jī)場、中南海會議廳等承制大型貝雕壁畫及立體大件等貝雕經(jīng)典巨作。為展現(xiàn)及傳承貝雕藝術(shù),、公司特設(shè)立大型“青島貝雕藝術(shù)館”。館內(nèi)展示有千余種貝雕作品及國家、省、市級貝雕工藝大師的各個時期創(chuàng)作的貝雕藝術(shù)精品。如同一幅長卷,記錄著幾代貝雕藝人巧奪天工的技藝。

作為青島市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項(xiàng)目,青島貝雕多次在全國貝雕評比中名列前茅,并先后在日本、英國、德國、法國、科威特等10多個國家展出,獲得極高的評價(jià)。貝雕工藝品更是暢銷世界60多個國家和地區(qū),已經(jīng)成為山東省特別是青島市作為極具地方特色的政務(wù)及商務(wù)的首選伴手禮品,也是來山東及青島游客的首選旅游紀(jì)念品。

掃碼了解更多大賽詳情

(智慧青島記者 楊娜 趙振宇)