在戰(zhàn)爭題材的電影與歷史真實之間,后者的厚度與慘烈經常會比藝術加工更甚。電影《金剛川》帶我們走進抗美援朝戰(zhàn)爭的歷史,而當我們想要真正看清歷史的全貌,或許,還需要從故事的藝術真實中抽身,轉向紀錄片中的歷史真實。

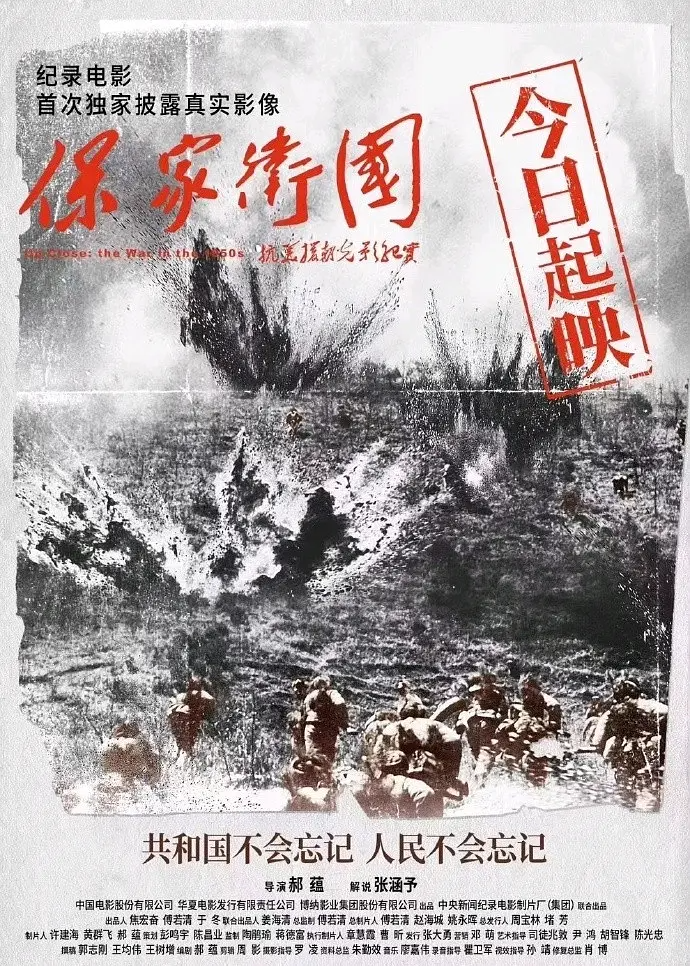

紀錄片《保家衛(wèi)國——抗美援朝光影紀實》起映了。

真實影像的生命力比70年更長

與《金剛川》管中窺豹式的講述不同,《保家衛(wèi)國——抗美援朝光影紀實》用真實的紀錄影像帶我們回到戰(zhàn)爭前夜,細數(shù)戰(zhàn)爭的來龍去脈。 這部紀錄片的第一個鏡頭,是中央新聞紀錄電影制片廠的片庫,在晃動的手持鏡頭中,我們走進了一個紀錄片膠片庫房。關于70年前的那場戰(zhàn)爭,一卷卷戰(zhàn)時新聞膠片,靜靜地躺在膠片箱里等待著被重新喚醒。

在張涵予略帶沙啞的講述中,我們走進了70年前的那段歷史。 從這些寶貴的第一手新聞膠片素材中,歷史一點點拂去塵埃,露出本來的樣貌。

1950年,新中國成立即將一周年。美國以“聯(lián)合國軍”的名義出兵干涉朝鮮內政,朝鮮民主主義人民共和國首腦金日成向毛澤東寫信求援,言辭懇切,希望中國派兵支援朝鮮。 出兵還是不出兵? 一面是百廢待興的的國內現(xiàn)實,一面是美軍恃強干涉鄰國內政、覬覦我國東北的國際環(huán)境。在反復斟酌、深思熟慮、認真準備之后,為了中國人民的利益,也是為了維護國際正義,我們出兵援朝。 影片為我們理清了抗美援朝的來龍去脈,科普了“抗美援朝”的必要性和正當性。很多珍貴的歷史資料第一次出現(xiàn)在銀幕上。

在那些珍貴的歷史影像中,影片還原了當年內憂外困的局面,它為《金剛川》等其他同期上映的抗美援朝影片提供了豐富詳實的歷史背景。

珍貴戰(zhàn)時影像首見天日

如果說真實是紀錄片的生命線,那么對真實影像的挖掘和發(fā)現(xiàn),則決定著一部紀錄片在同類題材中的新鮮感和價值度。

在這部《保家衛(wèi)國——抗美援朝光影紀實》中,許多首次獨家披露的真實影像,展現(xiàn)了中美朝韓四國珍貴的戰(zhàn)場紀實畫面,以珍貴的戰(zhàn)時影像解密了70年前的立國之戰(zhàn)。

70年前,電視尚未普及,我們獲知新聞的途徑除了報紙、無線電以外,還有一樣,那就是電影新聞片。

這種新聞片長度很短,往往在三到十五分鐘之間,由攝影師用手持膠片電影攝像機拍攝,一般會在電影故事片放映前后進行播放。

從某種程度上來說,這個電影新聞片就像是我們現(xiàn)在看到的一條條電視新聞。但是由于當年人才和設備短缺,一輯一輯的普通電影新聞片拍攝和運輸保存的難度都很大,更不用說是戰(zhàn)地新聞了。 但是在這個紀錄片中,我們看到了不少當年保存下來的珍貴戰(zhàn)地新聞特輯。就像是70年前在影院里看著這些戰(zhàn)地新聞特輯的觀眾一樣,今天,我們也在對這些影像的觀摩中,回到了70年前的戰(zhàn)場。

這部紀錄片不僅僅是把當年的戰(zhàn)地新聞特輯當成一個個新聞素材來呈現(xiàn)。它打破了新聞真實與記憶真實之間的壁壘,深入到當年的拍攝者中,讓原本新聞特輯中的攝影師、錄音師現(xiàn)身,完成了這些人從拍攝者到受訪者的轉換。 這些人既是拍攝者、記錄者,也是親歷者、參與者,沒有人能在戰(zhàn)爭中獨善其身。在這些親歷者的講述中,我們看到的不僅是一個個中國人民志愿軍老戰(zhàn)士,更看到了一個個新聞工作者眼中的戰(zhàn)爭。

1950 年第一批赴朝攝影師合影 圖片來源:中央新影集團

他們有人在拍攝中犧牲,緊接著,新的人迅速接過了攝影機。

片中首次披露的一段新聞素材中,攝影師在當年的戰(zhàn)役中犧牲,幾乎是立刻,替補攝影師扛起了攝影機。

在炮火中,那卷珍貴的膠片被保存下來。而當年新聞片開頭的字幕里,攝影師的名字早早地被加上了黑框。他犧牲了,但他用生命拍攝的影像留了下來。

當年十幾二十歲的毛頭小伙子們,如今都已耄耋之年。記者問其中一位攝影師,“你現(xiàn)在還會回想起當年在朝鮮戰(zhàn)場上的事情嗎?” 老人愣神很久,他說:“我不敢想,我活下來了,我不敢回想。”

電影人薪火相傳,在光影中完成歷史接力

在整個紀錄片中,時間軸串起了五次重要的戰(zhàn)役,每一場戰(zhàn)役的描述,都極盡克制。在對第一場戰(zhàn)役的描述中,“夜間白刃戰(zhàn)”寥寥幾個字,沒有任何渲染,戰(zhàn)爭的痛感就已經讓人不寒而栗。 而在這些戰(zhàn)役中,散落著許多我們熟悉的名字:楊根思、邱少云、黃繼光……

這些英雄的中華兒女,用他們的身軀將戰(zhàn)火阻擋在三八線之外。 這些英雄兒女的故事,被拍成電影,留在一代代國人的記憶里。電影,讓這些英雄的魅力永遠閃耀著光輝。

在這部紀錄片里,《英雄兒女》《打擊侵略者》《上甘嶺》等故事片的片段又再次成為了講述英雄人物的影像素材。 在這些講述里,我們聽到張涵予的嗓音變得有些顫抖,他沒有煽情,甚至沒有一句多余的渲染,我們的心卻已經在他顫抖的嗓音中感受到了歷史的震顫。

圖片來源:電影《英雄兒女》

從70年前,到70年后。從當年的戰(zhàn)地新聞片,到英雄故事片,再到如今的歷史紀錄片。一代代中國電影人薪火相傳,用光影講述著中國人的不屈戰(zhàn)斗。

圖片來源:電影《英雄兒女》

《打擊侵略者》中,邱少云為了不暴露我軍的埋伏位置,一動不動、一聲沒出,活活被B26燃燒彈燒死。 《上甘嶺》中,黃繼光挺身而出,用自己的胸膛堵住了敵人的機槍。當這些影像在本片中出現(xiàn)的時候,我們會發(fā)現(xiàn),它有意避開了渲染與煽情,非常克制簡潔地呈現(xiàn)了一次次戰(zhàn)役的艱辛,一個個生命的消逝。

情緒克制是紀錄片影像客觀的前提。也恰是在這種克制中,這部電影有了更強大的信息包容度。 它講松骨峰戰(zhàn)役,打到只剩七個中國士兵,卻還是死死守住了陣地。 講戰(zhàn)士們夜晚急行軍,疲憊不堪的時候,營長一句“不要忘了我們是從鴨綠江對面來的,對面就是祖國”立刻就能讓90公里夜行軍的疲憊一掃而空。又講參加過解放戰(zhàn)爭的老兵曹玉海主動要求參加抗美援朝、重回老部隊……

寥寥數(shù)語,就把一個又一個鮮活的故事連綴在戰(zhàn)爭的主線上。

中國電影人集結,以光影致敬英雄精神

在這部紀錄片簡潔的勾勒中,一個個真實發(fā)生過的故事躍然眼前,我們甚至從中看到了很多戰(zhàn)爭故事片的影子。

或者,對于故事片來說,紀錄電影的力量就在于提供故事生長的枝干。在這些真實的歷史里,創(chuàng)作者找到了故事的縫隙。 或許,從來不是紀錄片需要尋找它的觀眾,而是我們,永遠都需要紀錄片來幫我們記住一段段歷史。

在中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年的節(jié)點上,中國電影人以故事影片《金剛川》、紀錄影片《保家衛(wèi)國——抗美援朝光影紀實》、動畫影片《最可愛的人》、故事影片《英雄連》,一同組成“抗美援朝系列電影”,完成一次電影人的集體致敬。

責任編輯:單蓓蓓