鐘靈毓秀的齊魯大地擁有厚重的文化積淀,孕育了豐富的非物質文化遺產和數不盡的手造技藝。每一件手造精品的誕生,都離不開一代代人的努力和匠心傳承,在傳統文化復興要從娃娃抓起成為共識的今天,手造文化進校園正逐漸成為推進文化兩創的重要途徑之一。

近日,匯聚各地特色手造資源的2023年青島市第二屆手造節創藝大賽(膠東經濟圈)火熱進行中,大賽吸引了眾多高校參加,一件件精美手造藝術品的背后不乏莘莘學子的身影,越來越多的年輕人加入進來,成為手造藝術再度煥發生機的關鍵。

青島理工大學善于用好非遺傳統文化寶藏。紙藝作品《竇爾敦》是中國傳統文化元素臉譜與自然梯田結合設計,以塊、面層疊且大小漸變的形式展現,傳統的紅藍配色使畫面豐富且具有美感,層疊的漸變與彎折,表示中國文化與自然和諧共生。作品《觀海》靈感來源于膠東地區的海洋,藍色顏料和黑色顏料的碰撞、融合描繪了深海的神秘、幽靜、華麗,又充滿力量,作品運用印染技術,是傳統的手造手法,此外還使用了宣紙、錫紙等材料,構成簡單利落。木作《橫斜疏影》是中國傳統榫卯結構與西方古建筑的碰撞,再用射燈照射,營造出建筑文化和光影相融合的公共藝術。

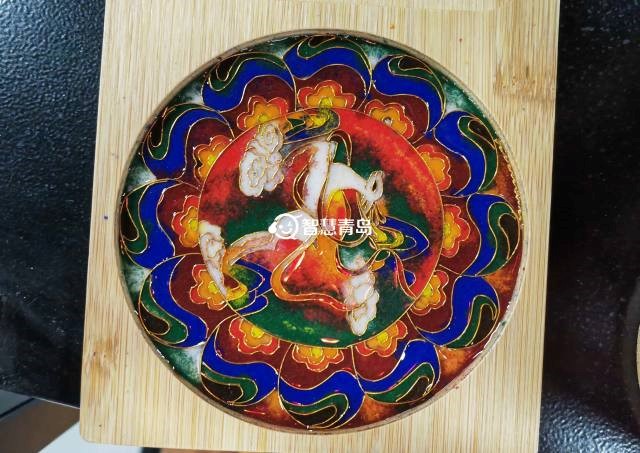

青島黃海學院注重以優秀傳統文化鑄魂育人。來自青島黃海學院的非遺手工掐絲琺瑯工藝作品《五色鹿》,畫稿、掐絲、點藍、曬干、封膠,每道工序都是純手工完成,線條精細清晰,色彩豐富自然,工藝精深嚴謹。作品《藍韻》運用了扎染工藝,是我國民間傳統而獨特的手工染色工藝,織物在染色時將部分結扎起來,使結扎的部分不能著色的一種染色方式,“解其結凡結除皆原色,余則入染其色斑斕”。 插畫《節氣物語》瑯琊刻石的篆書筆法及其拓片的圖像中吸取靈感,并將其重新歸納整合,進行全新的概念化設計嘗試,將“二分二至”作為設計起點,以篆書為核心設計要素,對節氣篆書進行參數化處理,并反復解構與重構,生成創意合體字。

平度技師學院的作品《祥瑞瓜盅》是一種傳統雕刻藝術,屬于食品雕刻,以花紋清晰、線條均勻而享譽國內外。即把瓜皮面用連環刀雕刻成圖案,并挖出瓜瓤,作為盛食瓜器,內盛銀耳、冰糖、白糖、黃桂及菠蘿、橘子、紅櫻桃、荔枝、楊梅等罐頭食品。瓜雕圖案精美,玲瓏剔透;食品清涼甜美,沁人心脾。西瓜個體碩大,品種繁多。瓜雕藝人根據瓜形的大小,獨具匠心,運用刻、挑、拉、推、摟、掏等多種精湛技法,雕刻出五星、三角、方環、八節、寶劍、連環、套環、荷花、梅花、金魚、元寶、花籃、魚籃等多種圖案。

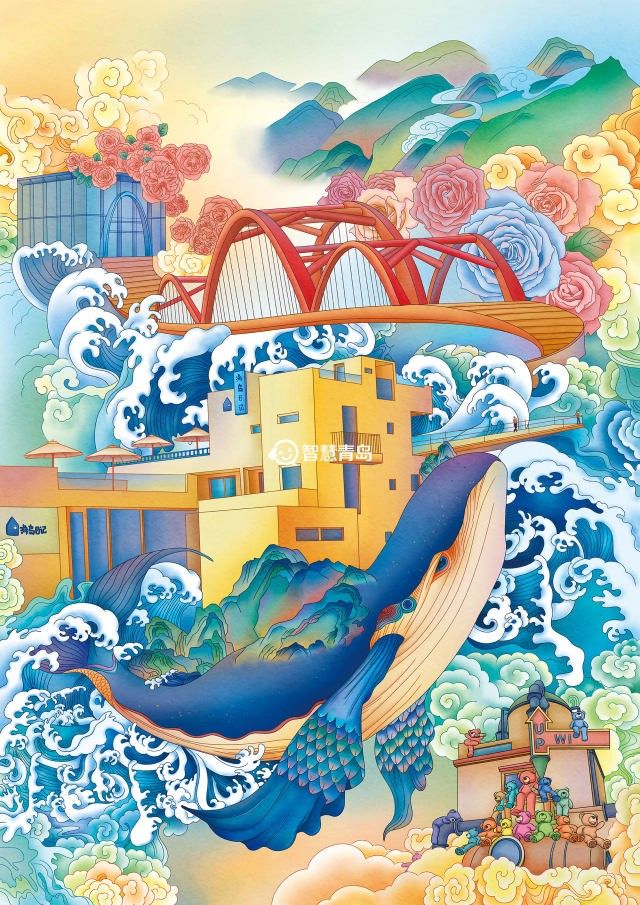

煙臺大學插畫作品《煙臺印象》以煙臺城市為創作主題,結合煙臺城市特色景點及當地特色民俗文化,作為創作素材。將煙臺最具代表性的景點、人文、特產等融合在一起作為創作,再根據不同的題材,歸納大同文化以及特征部分。與此同時,借助煙臺城市特色,打造屬于煙臺的城市宣傳,扎實抓好新時代城市發展脈搏,營造浪漫且富有底蘊的城市氛圍,以此傳達出“愛在煙臺,難以離開”的城市主題,引發人們的情感共鳴。

山東文化產業職業學院報名參賽的飾品《椿》,以敦煌莫高窟中的山茶花和敦煌文化中的重要元素之一的鳳鳥配飾為設計靈感,融合了傳統文化與現代審美,相互結合。鏈條上的每一個環都代表著一個不同的元素,鳳鳥上的山茶花代表著神鳥帶來了純潔與美好的象征,也寓意著帶來了吉祥和好運。這種設計不僅突出了古人的智慧和才情,也體現了現代人對古代文化的熱愛和尊重。

新材料、新設計、新架構……年輕學子們正在用現代社會新的語言,現代人的審美重新構建新時代手造藝術,把傳統文化、傳統符號以時尚的語言呈現在大眾面前。

推進“手造進高校”,高校與手造文化產業的深度對接,不僅能有效地促進文化傳承與成果轉化,還可以讓平臺各方優勢互補、共同發展、共享成果。傳統文化“圈粉”莘莘學子,讓年輕人“遇見”傳統文化,感受到薪火相傳的工匠精神,從而堅定文化自信,讓傳統手工藝通過現代審美融入當代生活,為傳統手工藝注入年輕活力,更好地實現傳統手造文化藝術的“活態”傳承。(智慧青島 劉爽)