常住人口超過2400萬,每天產生的生活垃圾有3萬噸,上海這樣一個超大城市,是怎樣將垃圾分類達標率提高到現在的90%以上的?市城市精細化管理專題“一把手”專業化領學研修班,通過走訪居民社區、主管部門、末端廠房,看到了上海在垃圾分類上,從前端到末端“全鏈條”發力、“閉環式”管理,下足繡花功夫,久久為功的努力。

立法推進

從“新時尚”到“好習慣”

今年5月,上海市兩名城管中隊隊員敲開了玉田路某小區李女士的家門,他們請李女士回憶,3天前是否將垃圾隨意丟棄。看完取證照片、視頻后,李女士羞愧不已,當場繳納50元罰款。這是虹口區曲陽路街道推進垃圾箱房遠程智能監控后,對居民生活垃圾亂丟行為開出的一張罰單。

治亂需重典,2019年7月,《上海市生活垃圾管理條例》正式施行,這是上海在全國省級行政區中率先對垃圾分類進行立法。

“以前上海對不守規則的市民,只是規勸,并沒有達到‘肅重’的效果。”曲陽路街道一垃圾分類巡視員告訴記者,有了法律依據,從市政部門到基層社區,一場“全生命周期管理、全過程綜合治理、全社會普遍參與”的垃圾分類體系建設正在逐步構建。

上海對生活垃圾采取“四分法”,分別是干垃圾、濕垃圾、有害垃圾和可回收物4個種類。在楊浦區四平路街道阜新路社區,記者看到濕垃圾桶上方加裝了破袋器,居民將垃圾袋劃破,濕垃圾倒進桶內,袋子則扔到一旁的干垃圾桶。

“立法‘威懾’,各社區的垃圾箱房有人輪流值班,指導居民準確分類投放,志愿者們以身作則,這也激發了居民們的自覺性。”專業實訓干部尤順玲說。

據上海市綠化和市容管理局生活垃圾管理處相關人員介紹,上海市有1.3萬多個居住區,分類達標率由2018年底的15%提高到2019年的90%。即使在疫情期間志愿者隊伍撤離的情況下,仍有2/3的居住區自覺分類投放水平保持優秀。一年來,從“扔進一個筐”到“細分四個桶”,垃圾分類已成上海市民的自覺行動。

一區一策

于細微處見“真情”

問及垃圾分類達標率為何提速這么快,“人人參與”“全民行動”幾乎成為諸多受訪對象的共識。

對長寧區茅臺花苑小區居民來說,扔垃圾原本是件輕松事兒,因為垃圾投放口設在公共陽臺,打開管道井,垃圾就會自動墜落到樓座底部的垃圾箱房,但代價是蒼蠅遍地、垃圾爆滿、污水流淌。垃圾分類,意味著小區300多個樓層的管道井須全部封閉,扔垃圾需要到固定的投放點,還必須定點、定時。

對于有30年房齡的老小區該怎么管?綠化和市容管理、城管、街道聯合居委會、物業公司一起探索破解策略。對于垃圾集中投放點,廣泛聽取民意,最終每個點位的形狀、方位、設施都各不相同,給居民帶來驚喜。

在上海,這樣的精細化治理貫穿于全市推進垃圾分類工作全過程。如小區內無論宣傳欄,還是綠地草坪,到處都是“示意圖”“提示語”;利用活動廣場,社區不僅播放垃圾分類宣傳片,還會舉辦垃圾分類“閃唱”,保證垃圾分類工作“接地氣”;由于垃圾分類點多面廣,新老小區環境各異,上海堅持因地制宜,實施“一小區一方案”。另外,為滿足特殊人群非常規時間投放垃圾的實際需求,上海全市各小區共設置了6000多個誤時投放點;為提高流動人口的垃圾分類知曉度,入滬的外地手機用戶,經常會收到垃圾分類公益提示短信;為了讓居民破袋丟完垃圾手不臟,很多小區還設置破袋和洗手裝置。

“指導居民在源頭有效分類,這是垃圾分類工作的第一步。”專業實訓干部王阿龍說,“從硬件和軟件上為居民提供便利,居民自覺分類的習慣才能鞏固,這需要我們職能部門因地制宜,精準施策,不斷努力。”

科技賦能

充分尊重市民前端分類的努力

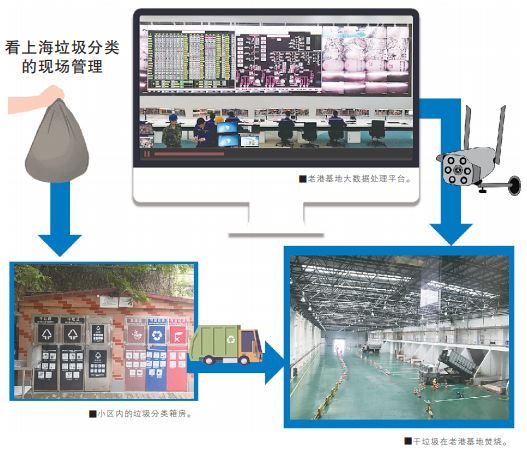

“我被問到最多的問題是,前面市民分類做好了,后面運輸會不會混到一起?即使運輸分開了,到了垃圾處理廠,會不會又成‘大雜燴’?”專業實訓干部孫煒說,“老港基地肩負了上海全市80%垃圾處理任務,這次,我們專門來到老港,觀摩請教了上海垃圾分類中端運輸、末端處理是如何實現‘閉環式’管理的。”

已走過35年歷史的老港基地,這樣定位自己:要讓市民前端分類的努力,在中端運輸、末端處理得到充分尊重,實現這個目標需要更精細化的管理。

在上海城投環境集團徐浦基地,記者看到,一排排白色的集裝箱層層堆疊,形成一道獨特的“垃圾箱墻”。這些集裝箱專箱專用、分類運輸,每個可容納12噸左右的生活垃圾。每天有約3000噸至3500噸的生活垃圾,經過黃浦江、大治河被轉運到末端的老港基地處理。到了老港基地碼頭,運輸車又將已經分類好的集裝箱,分別運往不同的垃圾處理廠房。而整個過程,全部在中控室大數據平臺能實時監測,其精準水平可以此證明:城區一居民誤投的垃圾包,經查看攝像頭,鎖定集裝箱,盡管已通過內河航運運到老港基地,但這個原本要靠“大海撈針”才能察覺的問題,通過代碼溯源,很快就會被“城市大腦”敏銳捕捉。

當然,上海垃圾分類整個過程的智能化,還體現在“全鏈條”的精細化。如有的小區居民樓的門禁卡和垃圾箱房“綁定”,居民投放垃圾需要刷門禁卡,投放完畢,智慧社區管理平臺會自動登記垃圾箱房的刷卡人員、開門時間、刷卡次數和綠色賬戶積分;為細化沿街商鋪垃圾分類,普陀區對5條道路、300家商鋪試點沿街商鋪線上收運系統,同時對接“一網統管”,垃圾收運前,商戶負責人會收到手機短信,提醒其準備出門投放垃圾。投放完畢在車上刷一下專屬智能卡,系統會自動記錄商戶垃圾的投放時間,一旦出現投放異常,如連續3天沒有垃圾投放記錄,系統會自動向商戶和執法部門發送通知信息,執法部門上門核查情況、督促整改。

“我們將借鑒上海先行先試的成功經驗,充分依靠物聯網、人工智能、大數據等,讓科技在破解城市治理難題、提升治理水平上盡快破題。”專業實訓干部崔建寶說。(青報全媒體駐滬記者 胡相洋 文/圖)