青島日報/觀海新聞 評論員 王學義

最近,兩位滴滴司機師傅在青島人的朋友圈中引發波瀾。一個在青島,一個在東莞,他們的故事令人感慨,引人深思。

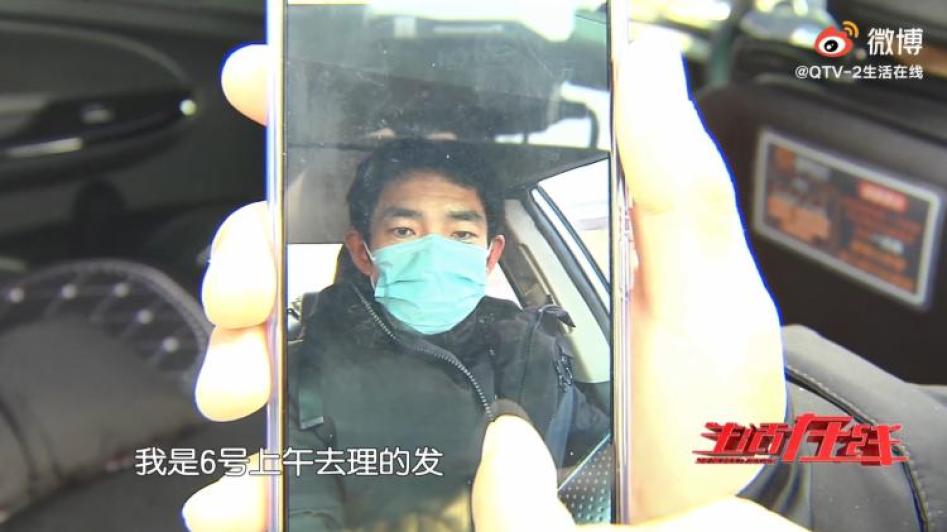

先說青島的徐師傅。他開滴滴快車好幾個月了,12月10日上午還能正常接單,可下午賬號突然被封。手機平臺查詢結果顯示,徐師傅把賬號出借他人,導致實際接單人與注冊人信息不符,被核查有責。他打平臺電話咨詢,被告知是12月6日的事。徐師傅很納悶:自己在12月6日理了一次發,把頭發理短了些。滴滴司機每天營運開始,都要進行人臉識別,難道是理發導致系統誤判為“賬號出借他人”?他把情況反饋給滴滴平臺,但平臺不認可。反復申訴,一再被駁回。他還被告知只有向平臺繼續申訴一條路可走。

這下就尷尬了。徐師傅的車是租的,租期一年,月租金4450元,目前還有八個月才到期。租車時還交了一萬元押金。而且,合同約定,除了滴滴以外,他不能再簽約其他平臺。現在,他該怎么辦?

再說東莞的艾師傅。12月8日13時40分許,他接到一個訂單,有4名乘客上車,其中1名不到半歲的嬰兒突然出現了口吐白沫、昏迷等癥狀。因情況緊急,他打開雙閃、鳴笛示意,還連闖了3個紅燈,約7分鐘將乘客們送到醫院。事后,他撥打了122交通事故報警以及110指揮中心反饋情況,122接警工作人員告訴他,需醫院以及涉事家屬出具證明,才可以消除該違法記錄。但嬰兒的家屬拒絕作證。

艾師傅也尷尬了,他將面臨被扣18分以及600元的罰款,需要重新考取駕照,這一處罰對他影響太大。他又該怎么辦?

兩名尷尬的滴滴司機陷入的是不同的困境:前者是技術,后者是人心。這也是我們今天都必須面對的問題,而對此類問題的回答,也關系到我們每一個人。

兩名滴滴司機都選擇了求助輿論。從媒體報道來看,徐師傅的問題一直未能解決。面對巨大的平臺,他自己的力量微乎其微。他能想到的剩下的一條路就是訴諸法律了,但打官司顯然也是個長期的過程,他的生活將面臨巨大壓力。對這一事件,也有網友發出平臺“店大欺客”的質疑。在人臉識別盛行的當下,平臺是否只相信技術?可萬一技術出錯了怎么辦?當然,目前能聽到的只是徐師傅單方面的說法,這件事情的真相到底如何,我們仍不得而知。希望平臺盡快給公眾一個說法,也給徐師傅一個公道。

東莞的艾師傅相對幸運一些。他的遭遇被報道后,迅速引起廣泛關注,也上了熱搜。網友被他的善良所感動,也為他的遭遇而不平。那個被救的孩子家人到底是怎樣的處境,目前尚不得而知。但冬日里“農夫和蛇”的故事,顯然更能吸引眼球。隨后,滴滴積極向警方提供證明素材,包括行車記錄儀拍攝的車外錄像及其他證明資料,盡力協助艾師傅還原真相。14日下午,公安部新聞中心官方微博@中國警方在線稱,經過核實已經取消了對司機艾師傅的處罰。

兩位滴滴司機師傅,如今處境可謂“冰火兩重天”。其中,平臺無疑扮演著至關重要的作用,關鍵就看怎么做了。作為一個大平臺,希望滴滴能積極作為,不要讓任何一個辛苦打拼而又守規則的司機心寒。這既是企業責任,也關乎世道人心。

責任編輯:劉聰聰