原題:山東省第一篇!青大兩青年教師發表世界頂尖期刊學術論文

2020年12月19日,2020中國新銳科技論壇在中國科技會堂圓滿召開。本次論壇主題為“國家需求與個人道路:青年學者的研究規劃”。論壇期間,2020年中國新銳科技人物評選結果正式公布。

經過社會各界提名、大眾評選及專家評議,共有32位學術新星最終登上了2020中國新銳科技人物評選的領獎臺。青島大學物理科學學院李強教授榮獲2020中國十大新銳科技人物。

經過社會各界提名、大眾評選及專家評議,共有32位學術新星最終登上了2020中國新銳科技人物評選的領獎臺。青島大學物理科學學院李強教授榮獲2020中國十大新銳科技人物。

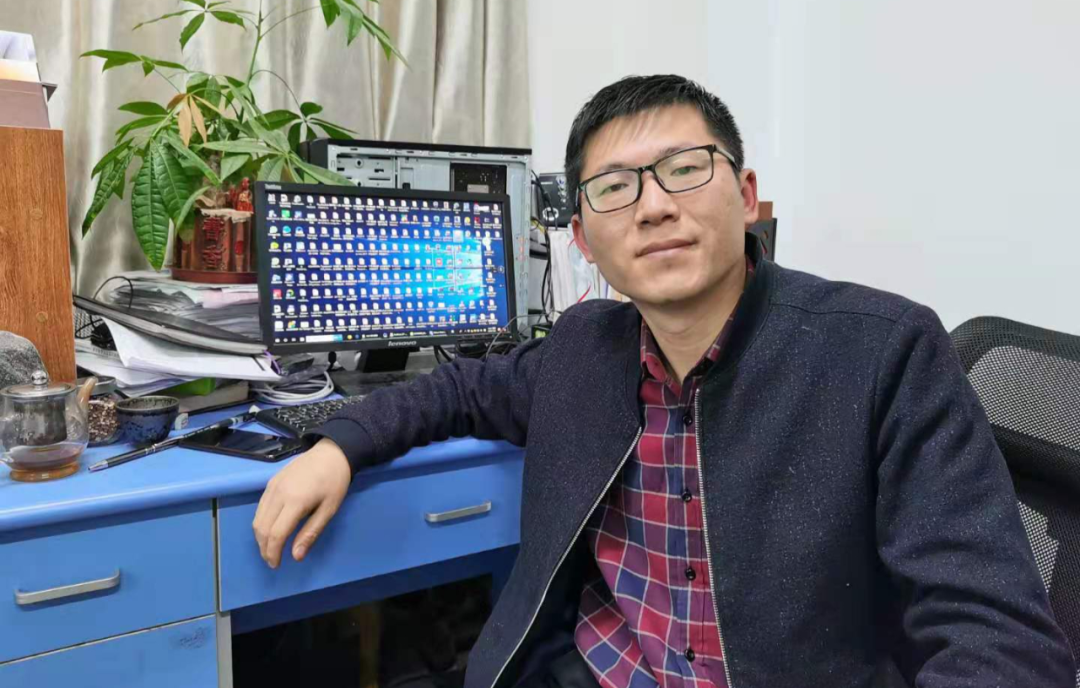

李強

李強

“I like magnetism.”提起李強老師,同學們首先想到的便是這句他常掛在嘴邊的這句話,“我熱愛磁學。當你發自內心地去熱愛它時,你會收獲許多。”

“科研只有第一沒有第二”,“必須努力將細節做到極致”。這則是李洪森老師經常給學生講的,實際中也是嚴格這樣要求的。

李強與李洪森(站)一起研究數據

李強與李洪森(站)一起研究數據

李強,1984年生人,凝聚態物理博士,畢業于山東大學物理學基地班。

李洪森,1988年生人,材料物理與化學博士,畢業于南京航空航天大學材料科學與技術學院。

兩位青年老師現為青島大學物理科學學院新能源科學與工程系教師。

2020年8月17日,李強、李洪森以共同一作兼共同通訊作者身份在國際頂尖期刊《Nature Materials》(《自然·材料》)在線發表了題為“Extra storage capacity in transition metal oxide lithium-ion batteries revealed by in situ magnetometry(原位磁性測試揭示鋰離子電池中額外容量起源)”的原創研究成果。這是山東省學者在該雜志上發表的第一篇學術論文。《Nature Materials》也是材料、物理、化學等交叉學科領域最具影響力的期刊之一。

兩人一起做研究

兩人一起做研究

攻堅克難,滴水石穿

目前鋰離子電池廣為人知的儲能機理主要有嵌入型、轉化型和合金型三種,然而對于過渡族金屬化合物電極材料來說,上述機制并不能很好地解釋其反常的超出理論極限的額外容量現象,這一難題也困擾了儲能領域近二十年。

“這個關鍵科學問題的研究有著很大的實際意義,而且這個問題很有難度、有挑戰性,就好比爬山一定要爬珠穆朗瑪峰一樣,我們要憑自己的努力將其攻克下來。”李強和李洪森朝著這一領域的研究進發了。

經過兩年多的前期準備,2017年初實驗設備前期基本構造完成后,李強和李洪森開始了他們的主要科研工作。一開始是一些軟件、硬件的技術準備,主要是利用PPMS(VSM)對鋰離子電池進行實時監控,從而得到鋰離子電池在反應過程中的磁性變化數據。每一次的實驗以及實驗后的實驗數據分析都需要耗費大量時間,實驗關鍵時期,兩人經常工作到晚上12點多。

在李強的電腦桌面上,密密麻麻的全都是各種實驗數據文檔。

李洪森在論文發表后整理總結,所有文件包括實驗原始數據、相關圖表以及數百個版本的修改、投稿文檔,內容高達11.7GB,這些都是兩人在無數日日夜夜努力工作的結晶。

2018年底,論文正式進入投稿階段。由于《Nature Materials》是世界頂級期刊,它的審稿更是難上加難。“審稿人的水平很高,提出的問題非常刁鉆,每次我們都要補充大量的實驗數據,不過也正是他們這種對科研的嚴謹讓我們無比尊重。”李強說。

在準備投稿前,李強和李洪森買了啤酒,準備在論文正式刊用后打開慶功。但沒想到的是論文總計經歷了七輪審稿,持續了將近一年半的時間,等到論文成功發表時啤酒已過了保質期。得知刊發那天,兩人在青大博逸樓的樓頂,喝著過期的啤酒,感慨頗多。

麻省理工大學國家磁體實驗室Moodera教授在看過論文后說過一句:“Everyone know it's good, so many people try it, but it's too difficult(人人都知道這個是好的,非常多的人也盡力地嘗試研究,但這真的太難了)。”在這個艱難過程中,有很多人嘗試過,有很多人放棄了,但李強和李洪森堅持了下來。為了專心研究鋰離子電池額外容量這一課題,兩人犧牲了休息和陪伴家人的時間,也放棄了諸多其他快速出論文的課題研究機會。李強把所有精力都用在了這一課題上,這幾年間幾乎無任何論文產出。

麻省理工大學國家磁體實驗室Moodera教授在看過論文后說過一句:“Everyone know it's good, so many people try it, but it's too difficult(人人都知道這個是好的,非常多的人也盡力地嘗試研究,但這真的太難了)。”在這個艱難過程中,有很多人嘗試過,有很多人放棄了,但李強和李洪森堅持了下來。為了專心研究鋰離子電池額外容量這一課題,兩人犧牲了休息和陪伴家人的時間,也放棄了諸多其他快速出論文的課題研究機會。李強把所有精力都用在了這一課題上,這幾年間幾乎無任何論文產出。

能堅持坐冷板凳絕非易事,這不僅要求自身毅力強,還要抗挫折能力強,能頂住他人的非議。李強說,在讀博期間,曾有同學在背后議論過他,“別看那個人懂得很多很厲害的樣子,其實一篇論文都沒有發表,厲害什么呀?”“我那時確實有些動搖,開始懷疑自己,這很痛苦。”李強說。但是,慢慢地,他不再在意他人的看法,專心致志搞科研,歷時五年最終證明了日本知名磁學專家在Nature上報道的所謂“自旋電池”,只是測試儀器的交流噪音信號導致的整流磁電阻。不過礙于其國際權威性,該工作只是寫入了博士畢業論文。

“要探索科學本質,要做有意義的事情,寫有價值的、高水平的論文。做科研就要沉下心來,不要浮躁,不要著急。”李強說,這種觀點源自于山東大學磁學組認真嚴謹的科研氛圍。這使李強能坐得住,能撲下身子踏踏實實搞科研,這種把冷板凳坐穿的精神或許就是他能夠把科研做好的保障吧。

再說李洪森老師,他自碩士期間就一直圍繞儲能做研究,博士期間去美國德克薩斯大學奧斯汀分校訪學,更是常向鋰電池之父、諾貝爾化學獎獲得者Goodenough請教交流,高水平與高強度的科研訓練,為李洪森養成良好的科研素養和敏銳的科研嗅覺打下了堅實基礎。

李洪森

李洪森

團隊合作,相互鼓勵

科學問題的成功解決,往往不是自己一個人的功勞,團隊合作才是成功解決問題的重要因素。這篇論文發表之后,國際上知名的科學門戶網站不約而同地說,這項研究是“a marriage between physics and chemistry”(物理與化學的一種結合),而李強與李洪森的專業領域正巧是物理與化學。二者學科互補,有效地解決了能源物理領域的許多問題。

加拿大滑鐵盧大學苗國興教授、美國德克薩斯大學奧斯汀分校余桂華教授、美國麻省理工大學Moodera教授等外國學者的幫助不僅僅是學術方面的,他們還有著與頂級期刊編輯、審稿人打交道的寶貴經驗。

李強和李洪森的學生也是他們的重要合作伙伴。每次組裝電池都需要研究生們花費一個多小時的時間,有時候天氣炎熱,電池組裝下來大家都是汗流浹背。此外,兩人還要帶領同學們進行磁性測試以及電化學測試,維修調試儀器設備。李強的學生,2018級碩士研究生夏清濤主要負責PPMS磁性測試,生長樣品等。“跟李老師一起做實驗不僅僅能增加相關領域的知識儲備,更重要的還是發現和解決問題的思維方式。”夏清濤說。每次做實驗時,老師和同學們更像是戰友一樣并肩作戰。

“通過這篇論文我們收獲了很多,在科學上真正解決了一個問題、探索了一個技術,但這只是一個新的開始,還有很長的路要走。”李強說。他將會和李洪森一起再接再厲把開拓的領域做好做大做強,應用在更多方面,在青島大學做出更多更好的成績來。

李強簡陋的辦公桌似乎更能凸顯學者的執著與嚴肅

李強簡陋的辦公桌似乎更能凸顯學者的執著與嚴肅

在李強和李洪森共同工作的辦公室里,在眾多書本之間,有這樣一個卷軸,打開后映入眼簾的是“知行合一”四個大字。

“我們知道追求科學本質的科研方式是正確的,是自己所熱愛的,所以在行動上也要這樣做到。”李強和李洪森這樣表示,他們也確實這樣做到了。(青島大學報見習學生記者/于石松 周海鑫 姚美因 通訊員/孫竹媛)

責任編輯:楊海濤