對待科技創新的態度,就是對待未來的態度。

4月16日,山東省科技創新大會在濟南召開。山東用這樣一場高規格的盛會,釋放出一個人口大省、經濟大省的“科技觀”,和以科技創新引領未來的決心和“姿態”。

在這場盛會上,山東迎來了一位“重磅嘉賓”——科技部部長王志剛。圍繞“擔當科技自立自強使命 加快建設科技強國步伐”,王志剛深入闡述了習近平總書記關于科技創新的系列重要論述,詳細介紹了我國科技創新工作部署和主要進展,提出了加快實現科技自立自強的思路舉措。站位高、落點實,內涵豐富、深入淺出,為山東上了一堂系統全面、精彩生動的科技創新“輔導課”。

科技引領未來,創新決定發展。有沒有未來,能不能高質量發展,關鍵看科技創新怎么樣。

正如省委書記劉家義在會上所說,進入新發展階段,山東要實現由大到強戰略性轉變,最重要的是用好科技創新這個“關鍵變量”“第一動力”。步入新發展階段,山東加快新舊動能轉換、實現高質量發展,比以往任何時候都更加需要科技創新解決方案。

面向“十四五”,山東把科技創新放在突出位置,作為走在前列的七個方面發展目標之一,提出了一攬子工作舉措,努力實現從教育強、人才強到科技強、產業強,將山東打造成為全國重要的創新高地。

作為山東經濟的龍頭,理應是山東科技創新的龍頭。在這次盛會上,青島再次站在了“C位”——

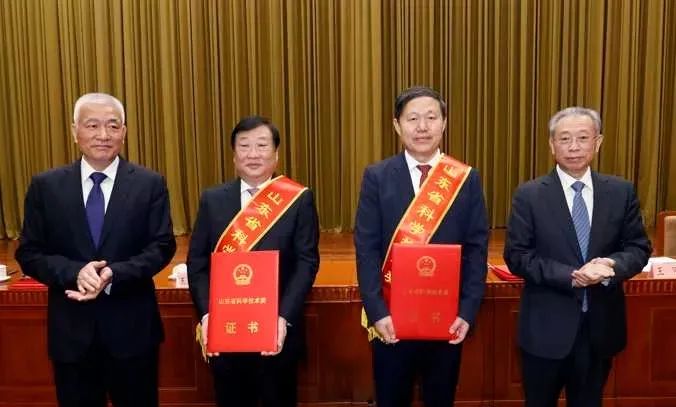

全省共273個項目(人選)獲2020年度山東省科學技術獎。其中,青島共92項成果獲獎,全省占比超三分之一,穩穩地站在全省科技創新“第一梯隊”;中國工程院院士、中國海洋大學副校長李華軍“捧回”最高獎,更使青島的獲獎“方陣”增添了“分量”。

青島獲獎的項目體現了探索前沿創新的策源能力,推動特色產業發展的產學研轉化能力,凸顯了科技企業的創新主體地位,也閃耀著科技服務民生領域的光芒。

這不僅是青島“過去”在科技創新領域成績的體現,更是未來青島挖掘科技創新潛力的希望,是新發展階段青島科技創新發展的“風向標”。

1、一場高規格的盛會

一年一度的省科技獎頒獎是一場科技界的“盛宴”,也是山東經濟社會發展的大事、盛事。

今年尤為如此。當創新被史無前例地擺在我國現代化建設全局中的核心地位,以科技創新催生新發展動能成為“國策”,加碼布局科創引領發展成為前排省市不約而同的選擇。

對于新舊動能轉換全面提速的山東來說,將科技創新擺上事關高質量發展全局的中心位置,加快實施創新驅動發展戰略、不斷強化自主創新能力更是發展的“最優解”。

事實上,過去五年,山東已經享受到了科技創新的發展“紅利”。“十三五”期間,山東高新技術產業產值占規模以上工業總產值的比重達45.1%,比2015年提高12.6個百分點;基礎研究投入力度持續加大,全省基礎研究經費增長近一倍,省自然科學基金規模已突破5億元;全省高企突破1.46萬家,是2015年的3.75倍;山東省區域創新能力位居全國第6位,青島躋身全國創新型城市第10位……全省科技創新正由“量”到“質”、由“形”到“勢”發生轉變。

但山東依舊處在轉型升級、爬坡過坎的關鍵時期,形勢逼人,挑戰逼人,使命逼人。“十四五”時期,山東吹響了加快科技自強自立,全力建設高水平創新型省份的的號角,提出力爭到“十四五”末,綜合創新能力位居全國第一方陣,在若干戰略領域實現領跑,在全球創新版圖中確立特色優勢。

這就是山東舉辦這場科學技術獎勵大會的現實“語境”。

在這個時候舉辦的大會,是給山東發展“承上啟下”:在獎勵前瞻性重大原創成果、獎勵引領原創性科學研究的戰略科學家、獎勵扎根高精尖產業取得的關鍵核心技術突破的同時,也明確釋放著科技創新的前沿信號,為“后繼者”提供參考方向,它昭示著山東正以超常規舉措構建全域創新體系,打造新舊動能轉換強力引擎。

2、排頭兵,青島

作為全省科技發展的“排頭兵”,青島在此次頒獎上的表現依舊可圈可點。

最亮眼的要數剛剛斬獲2019年度青島市科學技術最高獎的李華軍,再次斬獲了2020年度山東省科學技術最高獎,這讓青島的獲獎名單顯得格外有“分量”。李華軍長期從事海洋工程安全與防災領域的研究與工程實踐,曾獲國家科技進步二等獎3次、何梁何利科技創新獎1次。

這是青島第4位摘得省科技最高獎的海洋領域專家。自2014年以來,青島已先后有5名科技工作者斬獲省科技最高獎:山東省科學院海洋儀器儀表研究所王軍成(2014年度)、中國科學院海洋研究所胡敦欣(2016年度)、山東省眼科研究所史偉云(2017年度)、海洋試點國家實驗室吳立新(2018年度)、中國海洋大學李華軍(2020年度),5名獲獎者中有4人來自海洋領域。

李華軍斬獲省科技最高獎背后,是青島聚集了全國近30%的涉海院士、近1/3的涉海高端研發平臺的海洋科研實力。這既是青島獲獎的“分量”,也是青島在的責任所在。

對發力新舊動能轉換的山東來說,現代海洋產業是不能忽視的“抓手”。建設海洋強省、建設海洋強國,青島必須“站出來”“頂上去”,充分發揮和利用好海洋科技、人才等優勢,找準海洋優勢轉化的科學路徑,突破核心關鍵技術,把新興產業做大做強,推動海洋經濟實現從量到質的躍升,作出與城市擁有的資源稟賦相匹配的貢獻。

而從獲獎數量上看,青島則延續了近幾年在全省科學技術獎中的表現:

2016年度山東省科學技術獎,青島獲獎項目42項,占比約三成;

2017年度山東省科學技術獎,青島獲獎項目52項,占比超三成;

2018年度山東省科學技術獎,青島獲獎項目66項,占比33.8%;

2019年度山東省科學技術獎,青島獲獎項目100項,占比超四成;

2020年度山東省科學技術獎,青島獲獎項目為92項。雖然數量上不如2019年度“輝煌”,但在疫情影響之下,這個數量依舊遠超2018年度,延續了總體上漲的勢頭,保持在全省科技創新“第一梯隊”;92個獲獎項目中有74項由青島牽頭完成,占比達81%,“含金量”不可謂不高。

如果要把青島放到全省科技創新坐標系中考量,還有一件事不得不提。就在昨天,2020年度山東“十大科技成果”公布,青島有兩項成果在列:青島森麒麟輪胎股份有限公司完成的“國產民用航空輪胎成功裝機試飛”、中車青島四方機車車輛股份有限公司完成的“時速600公里高速磁浮試驗樣車成功試跑”。

前者建立了國內最先進的航空輪胎測試系統、全生命周期管理系統和質量管理體系,實現了國產大飛機核心零部件自主可控;后者填補了我國高鐵和航空之間的速度空白,增強了我國軌道交通國際競爭力。

這些推動產業發展的成果讓我們更加堅信,站在“十四五”開局之年,社會發展必須更多地依靠科技創新引領,才能有力推動產業向價值鏈中高端躍進,提升經濟的整體質量;同時,產業的發展也會“反哺”科學技術,使之“更高、更強”。從這個角度上講,青島取得的成績背后,也孕育著產業的快速發展和經濟的加速起勢。

3、孕育未來

省科技獎最高獎李華軍反復強調,科技創新必須在產業中應用,否則就沒有意義。這正是青島獲獎項目的突出特色。

以最高獎為代表,根植于青島這片創新沃土萌芽、生長、壯大,獲獎項目身上都帶著青島“烙印”,與青島的優勢、特色產業發展相輔相成。

翻開此次獲獎項目名單,高端裝備制造、新一代信息技術、新能源新材料、現代海洋、綠色化工、高效農業和醫養健康等分布在山東省“十強”產業領域的成果高達70項,占比青島獲獎項目總數的76%。

在高端裝備制造領域,中車四方牽頭完成的“高速列車氣動造型設計關鍵技術研究與應用”項目建立了高速列車氣動造型研發制造平臺,在和諧號、復興號及高速磁浮列車等系列高速列車應用,近三年新增銷售額28億元,獲省科技進步一等獎;

在現代海洋領域,青島海洋產業優勢充分凸顯,涉海項目全部由青島單位牽頭完成,其中中國海洋大學和中科院海洋所分別在海洋活性氣體界面及海洋腐蝕、海洋真菌等領域取得基礎性研究突破,拿下四項海洋領域的自然科學二等獎;在醫養健康領域,青大附院聯合智能產業技術研究院等單位,將大數據和人工智能應用于多發地方病痛風臨床研究,創建了國際最大單中心痛風樣本庫和數據庫,建立了基于大數據和人工智能的痛風病精準診療體系,診斷準確率達95%,獲省科技進步一等獎。

不論是專注于前沿創新、提升科技創新策源能力的自然科學獎,還是扎根產業發展、推動經濟發展提速的科技進步獎、技術發明獎,青島的獲獎項目既引導創新要素加速集聚,也有力推動了新興產業的發展。

而洗衣機、痛風診療、高鐵等項目覆蓋了百姓穿衣、看病、出行等生活需求,讓更多人享受到科技改變生活的“福利”,創新成果正在“飛入”更多“尋常百姓家”。

企業本身就是市場和產業需求的組成部分,其科技創新最具針對性和“現實意義”。獲獎項目與產業結合緊密,一定意味著企業創新主體作用突出。在此次省科技獎的評選中,青島企業依舊是“C位出道”:

在與產業結合緊密的技術發明獎和科技進步獎中,青島有35個獲獎項目由企業牽頭完成,占全市牽頭完成項目總數的55%,這一比重比去年提高了51%;更進一步看,在青島單位牽頭完成的8項一等獎項目中,一半為青島企業牽頭完成。

不可忽視的是,在獲獎青島企業中,上市及擬上市高企的“引擎”作用十分明顯。青島中加特電器股份有限公司牽頭的項目開發了系列化變頻調速一體機產品,實現了煤礦重型裝備傳動技術升級換代,國內市場占有率已超90%,獲省科技進步一等獎;青島海泰新光科技股份有限公司牽頭完成的項目則打破了國外品牌在內窺鏡領域的技術壟斷,實現進口替代并出口美國,獲省技術發明二等獎。

科技從來不是沒有根基的空中樓閣。創新誕生于實際需求中,又“反哺”于產業發展。從這個角度上講,青島的獲獎項目不僅代表著這座城市科技創新的最高水平,也能與產業發展和實際應用合作,“舞”出了相互成全、共同發展的腳步。

作者 | 耿耿 編輯 | 長亭