青島早報(bào)、觀海新聞聯(lián)合出品

本期薦書人 薛原

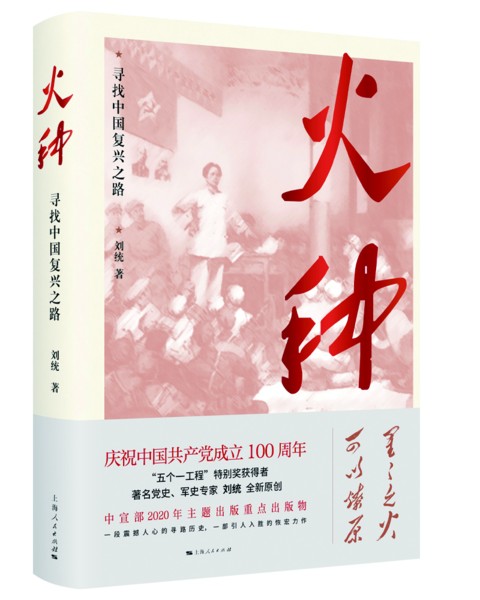

劉統(tǒng)的《火種》一書探尋的是一百年前中國(guó)共產(chǎn)黨在上海誕生的前世今生。對(duì)于中國(guó)共產(chǎn)黨的百年史,劉統(tǒng)形象地比喻說(shuō):“就像一列奔騰向前的火車,途中不斷有人上車,有人下車。每個(gè)歷史階段都有杰出人物,他們也都是在一定歷史條件下,起到階段性的作用。一百年前,蔡元培、陳獨(dú)秀提倡新文化,啟蒙青年的頭腦,讓科學(xué)和民主深入人心;胡適提倡白話文,使新文化的傳播有了廣闊的平臺(tái),人民大眾都能接受;五四運(yùn)動(dòng)中青年和民眾的覺(jué)醒,大家都在尋找思想和出路……李大釗、陳獨(dú)秀等一批知識(shí)分子接受了馬克思主義,懂得了首先要砸爛一個(gè)舊世界,才能建立一個(gè)新世界。經(jīng)過(guò)一個(gè)漫長(zhǎng)的醞釀和探索過(guò)程,中國(guó)才產(chǎn)生了共產(chǎn)黨……”

點(diǎn)燃中國(guó)革命的火種

之所以把該書命名為“火種”,劉統(tǒng)說(shuō),1920年2月,原北京大學(xué)教授陳獨(dú)秀來(lái)到上海環(huán)龍路老漁陽(yáng)里 (今南昌路100弄2號(hào)),在這里重啟《新青年》雜志的編輯發(fā)行。 8月,在共產(chǎn)國(guó)際代表維經(jīng)斯基倡導(dǎo)下,陳獨(dú)秀與李達(dá)、李漢俊等人在上海創(chuàng)建了中國(guó)第一個(gè)共產(chǎn)黨組織。隨后,他們聯(lián)絡(luò)同仁朋友建立各地共產(chǎn)黨早期組織。11月,陳獨(dú)秀和江南造船所工人李中創(chuàng)建了上海機(jī)器工會(huì),在工人中宣傳革命思想,成為上海工人運(yùn)動(dòng)的先驅(qū);共產(chǎn)國(guó)際代表也來(lái)到上海,助力建立了中國(guó)共產(chǎn)黨早期組織;1921年7月,中國(guó)共產(chǎn)黨第一次全國(guó)代表大會(huì)在上海召開,點(diǎn)燃了中國(guó)革命的火種。這個(gè)火種點(diǎn)燃之前,無(wú)數(shù)愛國(guó)者和革命者經(jīng)歷了怎樣的探索和嘗試?中國(guó)共產(chǎn)黨成立后,在尋找一條正確的革命道路上又經(jīng)歷了多少艱難曲折?正是循著這個(gè)線索,劉統(tǒng)還原了那個(gè)風(fēng)云激蕩的時(shí)代——

上海法租界望志路106號(hào)(今興業(yè)路76號(hào))是一幢沿街的石庫(kù)門寓所。底樓是客廳,樓上是住宅。樓房很新,街道幽靜。房主是李書城,同盟會(huì)成員,當(dāng)時(shí)僑居日本。他的兄弟李漢俊在此暫住。 1921年7月23日,一群來(lái)自全國(guó)各地的知識(shí)分子在這里秘密舉行中國(guó)共產(chǎn)黨第一次全國(guó)代表大會(huì)。他們中有編輯、教師、學(xué)生,最大的何叔衡45歲,最小的劉仁靜19歲,還有兩個(gè)共產(chǎn)國(guó)際代表馬林和尼克爾斯基。會(huì)議沒(méi)有明確的主持人和擬定的文件,大家就共產(chǎn)黨的組織形式、行動(dòng)綱領(lǐng)、指導(dǎo)思想討論了幾天也沒(méi)定論。 30日,馬林再次到會(huì),明確提出中國(guó)共產(chǎn)黨是共產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)支部,在政治路線和組織上都要服從共產(chǎn)國(guó)際的領(lǐng)導(dǎo)。

會(huì)議沒(méi)開多久,突然有個(gè)陌生人敲門,張望一下說(shuō)找錯(cuò)了。馬林意識(shí)到危險(xiǎn),宣布休會(huì)。其他人各自散去,李漢俊是主人走不了,陳公博陪著他聊天。稍后,法國(guó)巡捕帶著人前來(lái),在房子里翻了半天,還問(wèn)他們是不是日本來(lái)的過(guò)激黨,沒(méi)查出個(gè)結(jié)果才悻悻而去。上海無(wú)法繼續(xù)開會(huì),他們乘火車到浙江嘉興南湖租了一條畫舫,又開了一天會(huì),通過(guò)了黨的綱領(lǐng)。大家返回上海時(shí)已是半夜。

誠(chéng)如劉統(tǒng)所言,當(dāng)年開會(huì)的人可能沒(méi)想到,他們做了一件改變中國(guó)命運(yùn)的大事。兩個(gè)建黨發(fā)起人李大釗、陳獨(dú)秀沒(méi)來(lái)開會(huì);參加會(huì)議的東道主李漢俊、李達(dá)是做學(xué)問(wèn)的人,不久后脫黨重歸書齋;陳公博沒(méi)開完會(huì)就跑了,但是他留下了一大的歷史記錄;陳獨(dú)秀是開風(fēng)氣者,但在半路放棄了;陳公博、周佛海、張國(guó)燾后來(lái)走向歷史的反面;王盡美、鄧恩銘、何叔衡、陳潭秋為革命犧牲;只有毛澤東和董必武迎來(lái)新中國(guó)的建立。

確立了黨的誕生日

許多年過(guò)去,當(dāng)事人都不記得中共一大開會(huì)的日期和細(xì)節(jié)了。 1941年6月,毛澤東和中共中央領(lǐng)導(dǎo)人為紀(jì)念中共成立二十周年,決定以7月第一天作為黨的誕生日。 7月1日延安出版的《解放日?qǐng)?bào)》第二版為“中國(guó)共產(chǎn)黨二十周年紀(jì)念特刊”,發(fā)表了朱德、林伯渠、吳玉章的紀(jì)念文章。 《解放日?qǐng)?bào)》當(dāng)時(shí)只有兩個(gè)版,社長(zhǎng)博古本著“一國(guó)際,二國(guó)內(nèi)”的編輯方針,頭版報(bào)道的是蘇聯(lián)紅軍抗擊德國(guó)侵略的新聞。

“時(shí)代在發(fā)展前進(jìn),大浪淘沙。中國(guó)人求解放和民族復(fù)興的歷史,是一個(gè)層層積累的過(guò)程。沒(méi)有前人的探索和犧牲,就沒(méi)有后人的勝利和成功。那些為此奮斗過(guò)的先驅(qū),應(yīng)該得到我們的尊重和敬仰。盡管有些人中途轉(zhuǎn)變了、墮落了、背叛了,走向歷史的反面,但是我們依然應(yīng)該肯定他們?cè)?jīng)做出的貢獻(xiàn),因?yàn)檫@都是歷史大道上一粒不能缺少的石子。 ”在《火種》一書的尾聲,劉統(tǒng)如是說(shuō)。

責(zé)任編輯:?jiǎn)屋磔?/span>