青島日報2021年4月23日10版

點擊圖片進入專題

青島威控:布局萬億儲能大市場

●在碳達峰、碳中和的背景下,多個省市出臺新能源強制加裝儲能政策,儲能的商業化變得可行

●但與前期就獲得巨額補貼支持的光伏和風電不同,受制于成本及運營模式,行業整體尚處于商業化應用初期

儲能通常分為物理儲能與化學儲能兩大類,物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等,而化學儲能包括鋰離子電池、鉛酸電池等。其中抽水蓄能是最早的儲能技術,已有100多年歷史;而以磷酸鐵鋰電池為代表的電化學儲能是當前儲能的主要技術路線,國內大規模電網側儲能電站項目——鎮江儲能電站,就選取磷酸鐵鋰電池作為儲能元件

“儲能的春天來了。”青島威控電氣有限公司總經理呂洪章感慨。春節過后兩個多月時間,他只在青島待了十天,奔波于連云港、濟南、泰安、上海等地,推進儲能項目和研發中心建設。

在碳達峰、碳中和的背景下,一條萬億級的儲能賽道冉冉升起。多個省市出臺新能源強制加裝儲能政策,極大地拉動了電力系統儲能需求,與此同時,新能源上網電價持續下降和電池成本降低,都使得儲能的商業化變得可行。

4月13日,國內首套岸電儲能一體化系統在連云港建成投運,建設這套儲能系統的正是青島威控電氣有限公司。

改善新能源間歇性和波動性

碳達峰、碳中和目標的提出,讓儲能市場站上了風口。

按照規劃,中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和。減少碳排放,勢必要提高風能、太陽能等新能源發電量在一次能源中的占比。

“發展風電和光伏存在一大問題,風有季節性,太陽能白天有晚上沒有。風電和光伏要替代火電,必須解決新能源發電的間歇性和波動性問題。”呂洪章介紹。

從新能源分布來看,中國80%以上的風能資源分布在“三北”地區,太陽能資源也是“高原大于平原、西部大于東部”,而主要能源需求集中在東部、中部地區。新能源發電量大小不一、時間不定,而用電需求是持續穩定的,作為平衡發電端和用電端的解決方案,儲能可以將電能儲存起來,在需要時再釋放。

在呂洪章看來,儲能的意義不只是改善新能源波動性問題,還可以保障電力系統的安全。

今年2月,一場暴風雪橫掃美國德克薩斯州,導致近年來最嚴重的大規模停電。鮮為人知的是,作為化石能源大州的德克薩斯州反而更強調新能源的使用,其40%電力來自天然氣發電、23%來自風電、18%來自火電、11%來自核電。在極端天氣下,德克薩斯州供應天然氣的管線凍結,風電機組也因設備結冰無法發電,電力系統的脆弱性凸顯了儲能的市場機會。

電池儲能是主要技術路線

儲能通常分為物理儲能與化學儲能兩大類,物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等,而化學儲能包括鋰離子電池、鉛酸電池等。其中抽水蓄能是最早的儲能技術,已有100多年歷史;而以磷酸鐵鋰電池為代表的電化學儲能是當前儲能的主要技術路線,國內大規模電網側儲能電站項目——鎮江儲能電站,就選取磷酸鐵鋰電池作為儲能元件。

“儲能電站由多個40尺集裝箱組成,一個集裝箱裝載的儲能電池可以充2000度電,在低谷電價時充滿電,在用電高峰時釋放電。”呂洪章將儲能電站比作超大容量的“充電寶”。

目前大規模入局儲能項目的,多為財大氣粗的國有資本和大型上市公司,比如國家電網、國家電投、北控清潔能源、寧德時代、國軒高科、比亞迪等。

相比行業巨頭,青島威控顯得比較“另類”,雖然公眾知名度不高,但強在儲能逆變器研發及儲能系統集成。在儲能系統的成本構成中,電池占比超過60%,其次是儲能逆變器,青島威控在這個產業鏈核心環節掌握了一定的話語權。

對呂洪章而言,如今的行業地位是水到渠成的結果。這家始創于2006年的中小企業,最早的業務是煤礦用防爆變頻器。2008年面對煤礦行業天花板,呂洪章開始布局與煤礦變頻相通的儲能技術,參與英利保定工業園區鋰電池系統飛輪系統和沈陽工業大學風電場飛輪儲能等多個國家863示范項目,參與廣東電網首個城區低壓配電臺區鋰電池儲能示范項目,完成江南大學微網項目系統集成設計及工程實施。

青島威控建設的山東能源棗礦集團固定儲能式應急電源。

去年,青島威控相繼中標連云港港35kV廟嶺變岸電儲能系統以及山東能源棗礦集團固定儲能式應急電源項目。其中,連云港岸電儲能項目建成了功率為5兆瓦的儲能電站,可以滿足總量10兆瓦以上或單個泊位3兆瓦以上岸電接入需求。山東能源棗礦集團固定儲能式應急電源是國內首個煤礦應急電源儲能系統,保障了礦井安全供電有備無患。

仍處于商業化應用初期

根據《儲能產業研究白皮書2021》,“十四五”期間,電化學儲能累計規模有望實現57.4%的復合增長。能源顧問公司Wood Mackenzie也預計,全球儲能投資總額預計將從2019年的180億美元增加到2025年的1000億美元。

雖然儲能產業技術路線相對成熟,但成本水平有待降低,運營模式也需要探索,整體上處于商業化應用初期。

“儲能現階段更大的意義在于社會效益,經濟效益未必那么明顯。一個儲能項目的平均投資回報周期要七八年。”呂洪章表示,以連云港岸電儲能系統為例,單體投資就達到一千萬元,普通工業企業做類似儲能投資的動力并不大。

與產業前期就獲得巨額補貼支持的光伏和風電不同,儲能沒有獲得過更多的補貼青睞,儲能的投資主體也主要是發電企業。

從國家發改委、能源局以及各個省市出臺的政策來看,新能源配儲能將是未來產業發展的常態。截至目前,海南、湖南、新疆、陜西、貴州、青海、陜西、寧夏等超過20個省份,明確提出新能源發電配置儲能比例,一般配置比例在10%-20%。其中,山東省印發的《關于開展儲能示范應用的實施意見》提出,新增集中式風電、光伏發電項目原則上按照不低于10%比例配建或租賃儲能設施,連續充電時間不低于2小時。

“儲能是大的產業布局,不是小打小鬧。”呂洪章告訴記者,“可以通過電力市場化改革來引導儲能發展,比如你的工廠在青島,我在德州有光伏儲能電站,我可以把電輸送給你,給電網公司‘過路費’就行。這些售電政策放開后,儲能的商業模式也會越來越成熟。”(青島日報/觀海新聞記者 周曉峰)

聲音

談論經濟南北差距時,我們在談什么

南北差距問題,表面上并不深奧,似乎人人都可以討論幾句。但如果用嚴肅的學術眼光去分析,用事實和數據說話,也許那些慣常的結論、想當然的答案都需要再審視、再推敲。

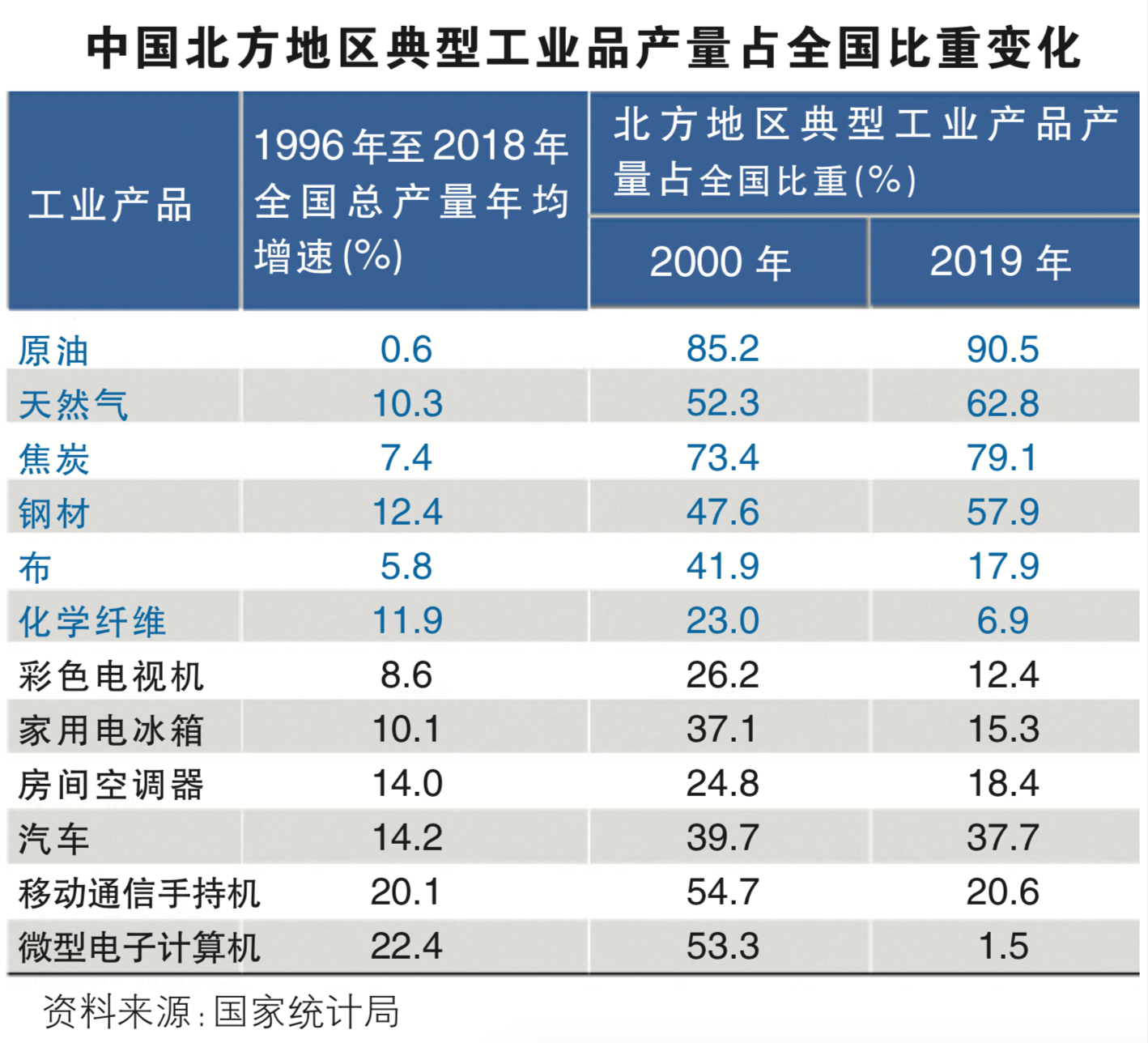

基于1980年以來北方地區生產總值、人口、第二產業增加值、第三產業增加值占全國比重的變化情況;我國內地31個省級行政區占全國GDP比重在2008年至2019年的絕對變化和相對變化;國家統計局公布產量數據的12種典型工業品,2000年至2019年間南北方占比的變化等數據,國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部副研究員賈珅給出了自己的分析。

“得工業者得天下”

在最近一輪(2008—2019年)的南北格局變化中,北方地區二產增加值占我國國內生產總值比重下降了10.2個百分點,三產增加值占我國國內生產總值比重還上升了2.2個百分點。

即便是在人類已步入信息化社會的今天,無論是從國內還是國際比較來看,人均收入水平最高的總體上是那些人均二產增加值最高、二產勞動生產率最高的區域,“得工業者得天下”仍然是一般規律。因此,分析北方地區出了什么問題,重點是分析北方地區的工業發展出了什么問題。

不存在“北方普降、南方普升”

“南北差距”是由一部分典型北方區域發展困難和一部分南方區域相對快速發展所導致的。需要特別指出的、可能出乎不少人意料的一個事實是,2008年至今,上海、浙江、廣東等3省(市)占全國GDP比重是下降的。

這一事實說明,把南北經濟格局變化問題簡單地歸結于地理、氣候、市場化水平、營商環境等方面的差異是站不住腳的,因為近年來南方地區經濟增長快于北方地區的主導區域并不是長三角、珠三角這些改革開放的前沿地區,而是南方地區的中西部后發區域。

偏重于上游的工業結構是主因

下游工業行業產品的增長速度顯著快于上游行業,后序產業革命的代表性產品增長顯著快于前序產業革命的代表性產品。在這種情況下,一個區域下游工業行業比重越高,持有的相對高增長行業“倉位”越重,長期來看,區域經濟增長就會越快。

北方地區工業向上游集中、南方地區工業向下游集中的區域產業分工演變趨勢,就是我國南北格局變化的主要推手。

挖礦、煉鋼為主的地區搞不過造汽車、造手機為主的地區,這是很簡單的道理。

產業結構的短板為什么沒有補起來呢?

2014年之前,我國處在經濟高速增長期,固定資產投資增速總體保持在20%以上,受益于投資和經濟的高速增長,上游工業行業日子好過,北方地區沒有太強的激勵去推進產業轉型(當然有些地方在努力轉型)。

2014年之后,隨著全國經濟增速下行,投資增速不斷放緩,北方產業發展困難日益突出,但工業長期偏重于上游行業形成的一系列結構性問題——創新投入強度長期偏低;就業結構差、質量低,并影響地方的社會生態;區域城鎮體系碎片化,產業空間集聚效應難以充分發揮,不利于吸引下游產業轉移——顯著制約區域產業轉型的能力,使北方地區陷入越需要轉型卻越難轉型的惡性循環。

對于“南北差距”的一些“偏見”

南北地區發展差異的問題在于制度,解決了制度問題就能解決一切區域不平衡發展的問題。

美國在很多人眼里是市場經濟制度較為成熟的國家,但時至今日,美國仍然存在十分突出的區域發展不平衡,否則美國當前的政治不至于如此動蕩。

市場可以解決區域資源配置問題,政府做好制度建設和公共服務供給就可以了。

美國的“陽光地帶”能夠后發崛起,政府科技項目布局投資和產業引導發揮了十分重要的作用,區域發展不平衡,既是市場失靈也是政府失靈,解決兩個“失靈”都要依靠更好發揮政府作用。

數據孤島和數據打通等所謂的轉型難點,不是受制于技術,而是受困于認知,以及這一傳統認知模式下的組織結構

數字化生存 思維至上

洶涌的數字化浪潮席卷各行各業,沒有任何一家企業可以獨善其身。而要學習數字化生存,與積極擁抱和應用層出不窮的新技術相比,盡早習得數字化思維更加至關重要。

近段時間來,一系列跨界造車的新聞牢牢占據財經頭條。小米、滴滴、百度……越來越多新玩家涌入汽車產業賽道,傳統汽車企業與造車新勢力間毫無疑問將“必有一戰”。但這種比拼,并非僅僅是傳統的技術、產品質量或是市場的比拼,而是一場關乎未來智能化出行想象的較量。

新一代信息技術的迅猛發展將人類帶入了軟件定義一切的時代。人們需要的不再是一個簡單的代步工具,而是一個移動的智慧生活空間。車企賴以生存的將不再是賣硬件,而要轉變為賣軟件和賣服務。誰的創新最能切合消費者對未來出行的需求,誰才有可能勝出。

而這才是傳統車企危機感的真正所在。新能源汽車降低了企業跨界造車的門檻,傳統車企比較優勢縮小,而與互聯網或新勢力相比,在智能出行方面的優勢又不甚明顯,硬仗在所難免。

正如現代管理學之父彼得·德魯克曾經所說,動蕩時代最大的危險不是動蕩本身,而是仍然用過去的邏輯做事。數字化時代進程加速,組織管理邏輯已發生了很多改變,不能再用舊時代的邏輯。數字化時代來了,就不能用舊時代的邏輯來做,得用一個新概念。數字化思維,顯然就是企業當下所需要的。

思維的轉變和形成當然比技術的推廣和應用要難得多。很多制造業企業在工業互聯網改造和數字化轉型上并不順利,很重要的原因就是還沒有在頂層企業戰略上形成清晰的認識和思路,而只是跟隨大趨勢亦步亦趨。一位參加了很多供需對接會的上海某企業管理咨詢公司相關負責人曾經表示,很多企業談到對工業互聯網改造的各種擔憂其實都不是它們在工業互聯網改造上行動較慢的關鍵問題,根本還是在于沒有形成數字化的思維。而相反,那些外界看起來轉型成功的,都是已經在思維范式轉換上大踏步向前的企業。比如原本經營變電裝備的特銳德,它用充電網運營思維,描繪出了企業第二條增長曲線。

組織結構的調整和變革在企業上下形成數字化思維中扮演重要角色。行業都在談的數據孤島和數據打通背后,原因大多都不是技術上的難點,而更多是組織結構上的問題。而反過來,那些在大數據上做得較好的企業,絕大部分都是有組織結構支撐的。海爾集團所有制造基地的能源消耗和管理均能橫向比較,綜合管理,而不是像很多其他企業不同基地“各自為政”,所依靠的正是在多年前便設置了能源管理部門統籌節能管理。

制造業競爭愈加激烈,想要依托數字化轉型實現飛躍發展的青島企業,在擁抱工業互聯網、人工智能等技術時要在系統思考和布局上多下功夫,而不要只是“一時興起”地零敲碎打。(孫欣)

責任編輯:程雪涵