《鄉愁》:塔可夫斯基最神秘影片

作者:張毅

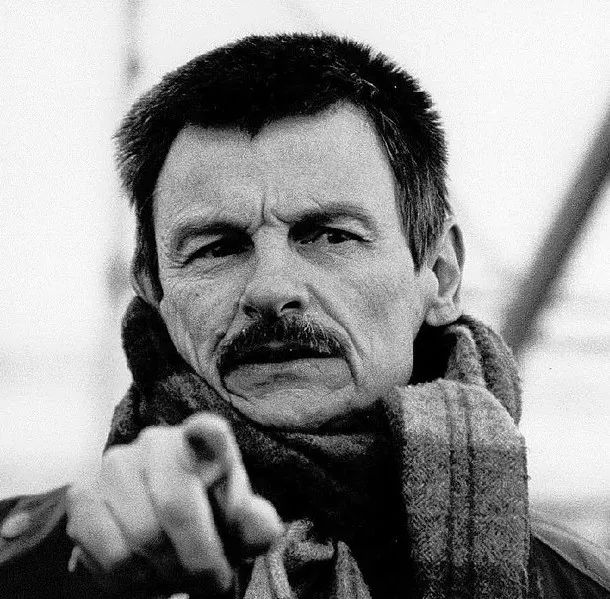

俄羅斯導演塔可夫斯基是享譽國際的電影大師。他將詩歌、夢境、現實等元素揉和在一起,創造出嶄新的電影語言,將電影藝術提高到一個新高度。他的電影在色彩運用上慣用藍黑、墨綠和暗褐色強調情感,充滿深深的鄉愁氣息。

塔可夫斯基的童年是在伏爾加河畔一個村鎮度過的。多年后,那個村鎮被大水淹沒。這種場景在塔氏的第一部電影《伊萬的童年》里出現過:伊萬在“淹水的死寂森林”里偵察敵情——那個童年伊萬身上有塔可夫斯基的影子。塔氏共拍攝過七部電影,1982年,塔可夫斯基赴意大利拍攝由意、法、俄三國聯合制作的電影《鄉愁》。塔可夫斯基借助這部影片講述俄羅斯人的民族根源、他們的過去、他們的文化、他們的鄉土、他們對親朋好友那種宿命般的依戀。《鄉愁》可能是塔可夫斯基最神秘、最難懂的電影。影片從頭到尾到都是在意大利拍攝的,但在道德、政治、情感的各個層面卻是徹底的俄羅斯風味。

《鄉愁》敘述一位俄國教授在意大利與美女翻譯多梅尼科的微妙關系,男主角戈爾恰可夫是位詩人,他來意大利是為了搜集俄國農奴作曲家的資料,打算根據其生平寫作歌劇劇本。戈爾恰可夫在意大利強烈意識到自己作為一個局外人,只能在某種距離之外觀看別人的生活,他被過往的種種回想和愛人的容顏擊跨,這一切連同家鄉的聲響和氣味一直襲擾著他的記憶。受鄉愁的驅使,最后他決定回到農奴制的俄國,不久后懸梁自盡。戈爾恰可夫對多梅尼科的訪問是一種文化對另一種文化的造訪,是兩個民族心靈的對話,其意義不亞于人類訪問火星。而多梅尼科的死,則使戈爾恰可夫失去了對生命的尊敬。在影片里,我注意到多梅尼科和她的狗的一組鏡頭:人與動物息息相關卻又愛莫能助,最后是多梅尼科漸弱的眼神。在關于《鄉愁》的隨筆中,塔可夫斯基引用了他父親——詩人阿爾謝尼伊?塔可夫斯基的詩“目光漸弱/我的力量/兩道飄渺的鉆石光芒/聽力衰頹/縈縈久遠的雷鳴/以及父親宅厝的聲息……不再閃爍羽翼的光輝”。這是典型的俄羅斯式鄉愁,讓我想起憂傷的白樺林、美麗的山楂樹以及雪地里漸行漸遠的三套車。

《鄉愁》里有一組關于“家”的片段:草坡上的房屋在煙霧中時隱時現、幾棵孤零零的樹、悠閑的馬和一只狗、鄉親憂傷的身影,畫面透著對家園深切懷念和永遠無法回歸的情愫。這里塔可夫斯基要說的不是具體的“家”,而是關于祖國、哲學、人類等深層意義上的一段心靈史。他寫道:“當我遭逢另一個世界和另一種文化,并開始對它們有所迷戀時,我開始感到煩躁不安,隱隱約約卻無法治愈——仿佛單戀,仿佛是要攫握住無限或者硬要將互不相融湊合起來那種死心斷念之癥兆。”

傳統意義上的俄羅斯知識分子受良知引導,對世界被剝削者總是滿懷悲憫,并獻身于對理想和信仰的追求。諸如帕斯捷爾納克、曼德爾斯塔姆、索爾仁尼琴、阿赫瑪托娃等等以及遙遠的十二月黨人,他們都是以關注民族的走向為己任。就像塔可夫斯基塔氏的神情,有著詩人里爾克一樣的高貴和憂郁,眼神像星光一樣洞徹黑夜。

塔可夫斯基的電影慣以人物內心來結構故事。他一直對人的內心世界感興趣,通過探索主人公生活態度的心理現象,來探索其心靈世界所奠基的文學和文化傳統。電影《鄉愁》里舒緩的鏡頭展現了塔可夫斯基構圖的詩意特質:廣袤的草類隨風飛動、寂靜的水澤泛著漣漪,近百對紅山椒鳥如秋風中的落葉翩翩飄飛。

在《鄉愁》里,塔可夫斯基要描繪一個人處于一種與世界、與自己深切疏離的境況、一種無法在現實和他所渴望的和諧中找到的平衡。由于遠走他鄉以及對于完整存在的思慕,使他陷入一種鄉愁的狀態中。主人公時刻都溢滿一種深沉的、漸次疲乏的生死離別之中,一種遠離了親人和朋友的無助。塔可夫斯基善于用雨來創造特殊的美學場景,雨貫穿了影片的始終。《鄉愁》片尾的畫面中,塔可夫斯基把俄國的房舍擺在意大利教堂內,這里有一種隱喻的成分,預示著戈爾恰可夫即將死在這個新的世界里。塔可夫斯基在談到這部影片時說:“如今《鄉愁》對我來說已成為過去。我從來不曾料到,自己那極其真切的鄉愁,竟然如此迅速盤據了我的靈魂,直到永遠。”

塔可夫斯基1932年生于俄羅斯扎弗洛塞鎮,他執導的電影曾經贏得多項國際性大獎:第一部長故事片《伊萬的童年》于1962年獲威尼斯電影節金獅獎;第二部電影《安德烈?盧布廖夫》于1969年獲戛納電影節國際影評人大獎;后來的作品《索拉里斯》(1972)、《鏡子》(1974)和《潛行者》(1979)均受到熱烈推崇。

1983年在意大利拍完《鄉愁》后,塔可夫斯基決定終生不再重返蘇聯。1986年12月,塔可夫斯基病逝于巴黎,享年54歲。

(作者簡介:張毅,作家,詩人。在《當代》《小說選刊》《小說月報》《紅巖》《散文》《散文?海外版》等刊物發表小說、散文多篇。)

責任編輯:單蓓蓓