中國京劇藝術的“線”與“結”

作者:于學周

作為業余戲迷,迷戀戲曲近十年了,之所以看戲,其實與工作有關,我曾經主持一張小報的編務,讀者以中老年為主,其中很多人喜愛戲曲,編輯部剛好有位具有專業知識背景的編輯,于是開辟了戲曲專版.這位同事借給我兩本書,分別是“國劇名伶軼事”和“京劇資料匯編”。前一本的作者丁秉鐩先生是1930年代從事戲曲報道的記者,生在天津長在北京,從小泡戲園子,名副其實的京劇通,后一本由北京市政協編撰,作者都是行里名家,科班名角,史料價值極高。后來,我又買了齊如山和翁偶虹的專著來讀.這些書籍,讓我受益匪淺。

中國戲曲與歐洲歌劇雖皆屬音樂戲劇的范疇,卻有著不同的文化與哲學背景,是兩種不同形態的舞臺藝術.宗白華先生在“美學散步”一書中有言:“埃及、希臘的建筑、雕刻是一種團塊的造型……中國就很不同,中國古代藝術家要打破這團塊,使它有虛有實,使它疏通……中國戲曲的程式化,就是打破團塊,把一整套行動,化為無數線條,再重新組織起來,成為一個最有表現力的美的形象。“宗先生一語道破玄機,中國傳統戲曲正是“打破團塊,化為線條”結構的典范,不分幕只分場,一場一場按情節發生的時間順序排列而成,一般性的交代、非主要矛盾沖突的場次往往一帶而過,而劇情關鍵處則濃墨重彩,將“線”打成“結”,不厭其煩,淋漓盡致.一出好戲,必須做到緊密處密不透風,疏朗處疏可走馬。

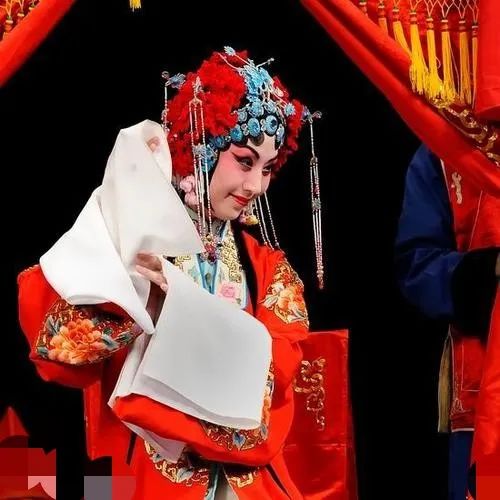

程派名劇“鎖麟囊”劇照

比如,程派名劇“鎖麟囊”的結構可概括為“尋囊-贈囊-見囊”,呈“線-結-線-結”的串珠式結構,情節簡單卻極富張力.大幕拉開,通過家仆的對白,把一位嬌生慣養的富家小姐活脫脫烘托出來.隨著鎖麟囊出現,薛湘靈的出場,先是在幕后嬌嗔的念白,只聞其聲不見其人,營造出濃濃的神秘感,加重了觀眾的好奇心.到春秋亭遇雨,薛湘靈慷慨贈囊,劇情出現第一個高潮.再到薛湘靈遭災落難,在盧家為傭,伺候小少爺,因少爺頑皮得以重見鎖麟囊,劇情陡轉,一段“一霎時把七情俱已磨盡”唱出全劇主旨,讓人唏噓感嘆,將劇情推向最高潮。

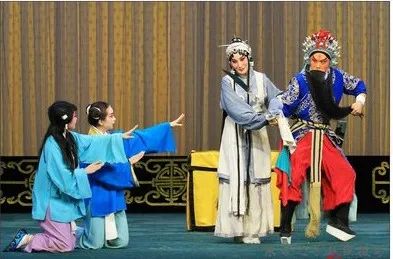

名劇“秦香蓮”劇照

再如名劇“秦香蓮”,結構大致可概括為“希望(尋夫)-失望(見夫)-絕望(鍘夫)”,劇情層層遞進,一波未平一波又起,在“殺廟”一場出現大轉折,矛盾激化到了極點.最后四場,過場戲與重點戲呈“線-結”結構.第七場包公派王朝請陳士美過府為簡單交代的串場戲;第八場開封府當堂對質,第九場皇姑阻撓,第十場國太威脅,其中秦香蓮一句“殺了人的天”響遏行云,悲愴至極,令觀者為之淚下,對全劇高潮更加期待,沖突一浪推一浪,一浪高過一浪,直至頂峰,最終包公鍘了陳士美,還秦香蓮以公正.這里是全劇高潮部分,“結”“結”相連,戲劇節奏愈來愈快。

經典劇目“四郎探母”劇照

京劇經典劇目的結構頗值得研究,“四郎探母”是另一個極好的例子,這出大戲的結構是一個隱形的“十”字,劇情通過楊四郎一天一夜出關探母和十五年悲歡離合的交叉,“結、線串珠”上,更具代表性.這出戲,分“坐宮”“盜令”“過關”“見娘”“回令”幾個階段,按現在的版本演出,大約需要兩個半小時.雖說五個階段對于戲劇內容而言都不可缺少,但彼此之間筆墨分量卻相差很遠.例如“坐宮”一折,鐵鏡公主問清楚了楊四郎憂傷的原因,答應替他去盜令,戲劇功能僅為情節展開的一個鋪墊,或者用西方戲劇術語說,是“情境(時空環境、人物關系、事件緣由)的設置”,本是可以簡要交代的一場戲,然而演出時間用了五十分鐘左右,占全劇時長約三分之一。再如“盜令”,蕭太后自敘家門的抒情性唱段,與公主盜令情節的時間比大約是二比一,明明前段僅是一個新出場人物的敘事性介紹,故事情節的關鍵部位在后段,卻是前段筆墨重,后段簡約帶過.這個比例是演員與觀眾長期磨合相互適應的結果.京劇是“角”的藝術,早期蕭太后的扮演者是藝術大師尚小云先生,他氣場足,唱得好,這就成了觀眾欣賞此戲不可或缺的“結”。“見娘”可謂該劇情感高潮所在。老生、老旦的若干唱段經過譚(富英)、馬(連良)、李(多奎)幾位藝術大師的演繹,字正腔圓、情真意切,余音繞梁令人百聽不厭.這個劇目集中體現了京劇戲劇結構不僅按照矛盾沖突的需要設置“結”,還會在演員表演出彩的地方設置“結”。“坐宮”之“對唱”,“盜令”之蕭太后的“唱”,“見娘”之四郎、佘太君等人物的“唱與做”,“回令”之四郎、公主的“唱、念、做”,其間丑角的插科打諢,都是這部戲的精彩之處,所以在場面上大肆渲染。應該說,所謂的“彩”,是幾代京劇名家近百年打磨的結果,尤其“四郎探母”是合作戲,名角薈萃,合作者都是大腕,所以誰也不甘遜色,于是造就了這些出彩的“結”。

完美的戲曲結構,教給我許多形式與內容之間的關系技巧,我參與完成的紀錄片,很多地方受益于戲曲.京劇的經典劇目歷經歲月磨礪,博大精深,就像唐詩宋詞一樣,永遠在文化長河里涌動著精彩的浪花。

(作者簡介:于學周,資深媒體人,業余戲迷。)

責任編輯:單蓓蓓