隨著城市化進程的加快,新市民不斷涌入,社區要面對治理和服務帶來的新挑戰。在青島西海岸新區,靈山衛街道所轄的132個居民小區中,“年齡”未滿10年的新建小區多達77個,隨之而來的是“人難湊、情難聚、事難辦”的治理難題。如何發揮鄰里效能,最大程度激發居民參與小區治理的積極性,成為了靈山衛街道破冰治理難題的切口。如今,依托“聚鄰、近鄰、悅鄰、睦鄰”四大行動,靈山衛街道創新打造的“我的好鄰居”小區黨建服務品牌,已根植于居民小區,為共建共治共享的小區治理工作貢獻力量。

聚鄰行動

匯聚多元力量,激活治理“一盤棋”

資源散、聯動弱、響應慢等問題,是基層治理中經常遇到的頑疾。內外聯動、從“單一”走向“多元”,是靈山衛街道黨工委給出的解題思路。街道健全完善了“街道黨工委—社區黨委—小區黨組織—樓棟黨小組—黨員中心戶”五級架構。這一架構如同細密的根系,深深扎根于樓棟鄰里之間,為治理筑牢了堅實的組織基礎。每一級架構都緊密相連,形成了一個上下貫通、執行有力的組織體系,確保治理工作能夠精準觸達每一個角落。深化區域化黨建聯席會議制度,是街道匯聚各方力量的又一重要舉措。

街道聯動靈山灣影視文化產業區、東方影都產業園等共建單位,共同商討區域發展大計。通過積極推動山東工藝美術學院、真情巴士集團等 60 余家單位與小區黨組織結對共建,組建了“紅色合伙人”聯盟。這個聯盟不斷擴大著鄰里的“朋友圈”,讓各方力量在基層治理中實現了資源共享、優勢互補。在 82 個小區,實現了小區黨組織成員與業委會成員、物業企業負責人“雙向進入、交叉任職”。這種組織融合的方式,極大地增強了協同效能。門禁維修、停車管理等 61 項關鍵小事,都能在鄰里層面進行協商解決,真正實現了源頭治理,將問題解決在萌芽狀態。推選 526 個黨員中心戶,是街道激活基層“神經末梢”的巧妙做法。這些黨員中心戶就像一個個敏銳的觸角,累計收集并響應居民訴求 1700 余條。“聚鄰行動”融入了日常、做在了經常,讓居民時刻感受到黨組織的關懷和溫暖。

共建單位青島黃海學院智能制造學院的志愿者為居民義務維修小家電

天籟村小區黨員中心戶周愛惜律師為居民提供義務法律咨詢服務

近鄰行動

填補服務空白,架起黨群"連心橋"

針對居民活動場所匱乏、公共服務供給不足等突出問題,街道黨工委以問題為導向,緊盯資源瓶頸,積極補齊服務短板,持續提升便民服務水平,讓鄰里之間不僅“心相近”,更“服務近”。扎實開展小區公共資源管理規范提升行動,通過系統梳理和清查,收回社區服務用房和物業管理用房205處、共計7萬平方米。這些曾經閑置或低效利用的空間,經過科學規劃和合理化分配,成為服務居民的“黃金地段”。街道結合各小區實際需求,統籌新建和改造小區黨群服務站、友鄰會客廳等便民服務場所69處,讓居民在家門口就能享受到便捷的公共服務。街道還充分挖掘社區潛力,依托社會眾籌、居民捐贈等多種方式,打造共享縫紉角、共享工具角等20余類功能場景,進一步豐富了服務供給。這些充滿生活氣息的共享空間,不僅解決了居民的日常小需求,更成為鄰里交流互動的新平臺,讓“遠親不如近鄰”在現代社區中煥發新生。在12個社區試點推行黨群服務陣地全時開放模式,打破了傳統服務時間限制,讓公共服務“不打烊”。街道聯合黃海學院等駐地院校,組建了一支由專業教師、行業專家和社區達人組成的共享講師團隊,開設了美鄰共學課堂、青禾·青年夜校等公益項目。AI繪畫、舞蹈、書法、烹飪等30余門課程一經上線即迅速報滿,這些高質量、貼近居民需求的課程,有效提升了公共服務的覆蓋范圍和居民的獲得感。許多居民表示,這些課程不僅豐富了他們的業余生活,更讓他們在學習中結識了新朋友,拉近了鄰里距離。“近鄰行動”的實施,讓靈山衛街道的公共服務實現了從“有沒有”到“好不好”的跨越,從“夠不夠”到“精不精”的提升。通過補齊服務短板,優化資源配置,街道成功將一個個“服務盲區”轉變為“幸福高地”,讓居民在“近”服務中感受到“鄰”距離的溫暖,進一步提升了基層治理的溫度和質感。

打造共享工具角等功能場景

轄區青年在“青禾·青年夜校”“加油充電”

悅鄰行動

點燃參與熱情,讓小區氛圍“暖起來”

居民參與公共事務積極性不高,一直是困擾街道治理的難題。街道黨工委以多元活動和組織培育為有力抓手,積極推動鄰里融合,讓小區氛圍由“冷”變“暖”。街道黨工委統籌制定了年度小區服務品牌節慶活動和特色活動“兩張清單”,指導各社區、小區黨組織立足人群特征與需求,通過跨小區聯辦、小區自主辦等方式,平均每月開展個性化鄰里“創熟”活動 60 余場。這些活動覆蓋了老、中、青、幼各年齡段群體,實現了服務的精準投送,滿足了不同居民的需求。九龍社區連續兩年舉辦的“百家宴”鄰里慶重陽活動,成為了社區鄰里融合的溫馨典范。活動中,百位 80 歲以上老人齊聚一堂,共享美食,共度佳節。這份濃濃的鄰里情,有效增強了鄰里之間的情感聯結,讓老人們感受到了社區大家庭的溫暖。同時,街道構建了“社區能人—志愿團隊—社會組織”三級培育體系。通過網格員走訪、居民自薦等途徑,推動200余名有專長的居民牽頭組建興趣社團。暖沁公益服務中心、“衛城大媽”等一批具有影響力的社會組織應運而生,成為了社區治理的重要力量。全街志愿者規模從最初的 80 人發展至 1500 人,這一巨大的變化,有效帶動了居民從“坐著看”到“一起干”。小區整體氛圍逐步由疏離走向溫情融洽,鄰里之間的交流更加頻繁,關系更加和諧。

孩子們在鄰里文化節參與涂鴉活動

由居民組成的文藝隊伍在元旦文藝匯演活動中表演節目

睦鄰行動

拉近心靈距離,讓鄰里關系“親起來”

小區居民互動不足、關系疏遠,是影響社區和諧的重要因素。街道黨工委通過多項舉措激發小區活力、促進鄰里和諧,讓鄰里關系從“疏”到“親”。優化“微心愿”認領流程,形成了群眾“點單”、社區“派單”、黨員與熱心居民及共建單位“接單”的良性機制。在這個機制下,成功認領實現 400 余個微心愿。一個個小小的心愿,承載著居民對美好生活的向往,也在黨員和熱心居民的幫助下變成了現實。玫瑰園小區黨員主動成立的先鋒護學崗,成為了社區里一道亮麗的風景線。五年來,黨員們風雨無阻地守護學生上下學,有效減輕了家長的負擔。他們的事跡獲得了《人民日報》的報道,成為了廣大黨員學習的榜樣。街道將“老兵調解隊”“知心大姐”等23個社會組織納入治理體系。這些組織借助其“人熟、事熟、信得過”的優勢,以嘮家常、串門入戶等方式開展調解說理,打造出了一支扎根小區的“和事佬”隊伍。累計化解鄰里糾紛977起,實現了75%的矛盾在小區層面解決,讓鄰里之間的矛盾在溫馨的氛圍中得到化解。建立身邊人“微宣講”機制,挖掘“鑰匙大姐”宋桂蘭、“金牌調解員”趙同忠等一批“熟人”典型。常態化開展“榜樣說”等事跡宣講,形成了“學習身邊榜樣、爭當志愿典型”的濃厚氛圍。在這些榜樣的帶動下,越來越多的居民積極參與到社區治理中來,共同營造了和諧美好的社區環境。

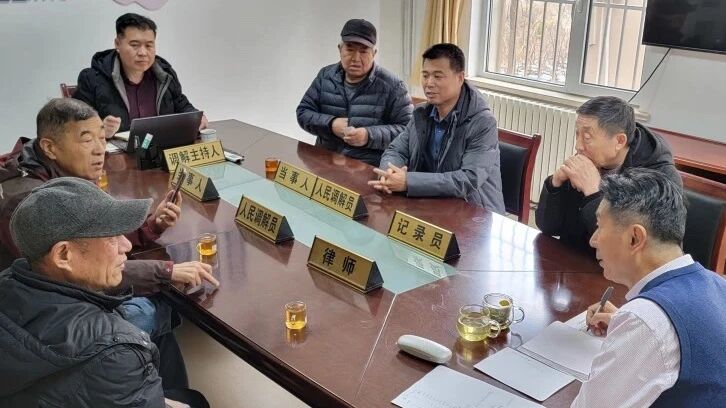

“老兵調解隊”開展矛盾糾紛調解工作

玫瑰園小區黨員在護學崗執勤

靈山衛街道憑借“聚鄰、近鄰、悅鄰、睦鄰”四大行動,讓曾經的治理難題迎刃而解,讓小區成為了居民溫暖的港灣。未來,靈山衛街道將繼續深化黨建引領,不斷創新治理模式,書寫更加精彩的基層治理新篇章。(青島日報社/觀海新聞記者 侯亞麒)

責任編輯 于波