開卷有益,學無止境。在閱讀方面,深圳的“稱號”太多。閱讀之城、圖書館之城、全球全民閱讀典范城市……一個個明晃晃的招牌,總讓我覺得不去書海里徜徉一下,就好像虧了一樣。

走向深圳圖書館,它的側面像一本打開的冊子,一整面玻璃幕墻波浪一般延展而去,仿佛期待人們去拂動它的書頁;正面又棱角分明,似乎展現著自己堅定的性格與一點小倔強。圖書館與音樂廳隔路相望,又在道路上方架起寬闊的連通平臺,共同賦予了這棟建筑濃厚的“文藝范兒”。

圖書館與音樂廳相連。

可能來的時間不巧,圖書館門口排起了等待入場的隊伍,在館人數已經飽和,出一個才能進一個。躊躇間,忽然看到旁邊有個“南書房”,趕緊移步其中。這是圖書館的一個獨立閱讀空間,面積不大,座位約有百八十個,里邊的擺設和名字一樣簡單,卻又透露出淡淡的風雅。書房門口的活動表單吸引了我的注意,這里除了可以借書看書,還是圖書館重要的活動地點之一。整個5月份,這里辦了10場“深讀沙龍”“南書房夜話”等主題活動,邀請名家來與讀者面對面。

南書房的活動安排。

從南書房出來,圖書館門前已經不再排隊。在出示健康碼、測量體溫后,工作人員提醒我刷虛擬讀者證。沒做足功課的我立即緊張起來,“沒有讀者證不能進館嗎?”“掃一下這個碼就可以辦。”我立刻掏出手機掃碼,輸入姓名、手機號、身份證號,再來個自拍……成功。整個辦證過程可能不超過20秒,甚至沒有耽誤下一個人入館。

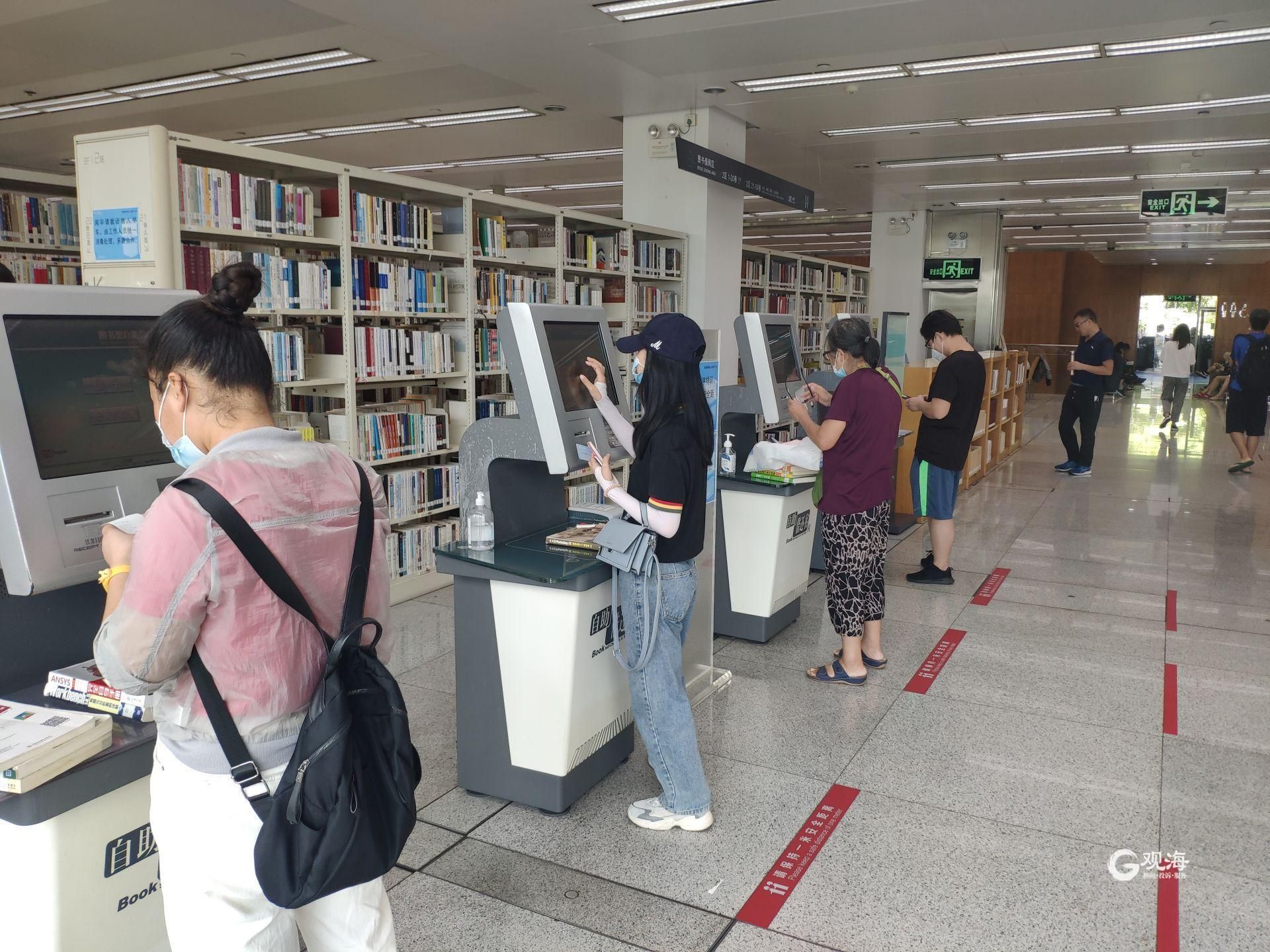

不斷有讀者到自助借還書機處辦理借書。

步入圖書館,“白銀樹”造型的柱子撐起了整個大廳,從1樓到5樓架起了一個通透的空間,自然光透過玻璃幕墻,將各層的閱讀區全部包裹其中,無比舒適。灑下的陽光,撐起的陽傘,舒服的沙發……我所幻想過的閱讀環境,這里竟然都有。享受閱讀,可能就是這個樣子吧。匆匆出行,時間不允許流連,好在“拿走”這些書方便極了。把書往自動借還機上一放,再按下幾個借閱密碼,就可以免費兜著走了。

玻璃幕墻邊的閱讀區域。

借書、讀書,我曾認為的圖書館全部功能,卻僅僅是這里的冰山一角。在深圳圖書館,不同的功能區承載著眾多的活動和特殊的職能,每走過一個樓層,都會有不一樣的發現。一樓讀報閱刊,二三樓圖書閱覽,四樓的創客空間為年輕人打造了一個培訓授課、自由交流的專屬區域,五樓設有音樂坊,可以在讀書之余放松身心、陶冶情操……

圖書館內設有專門的”創客空間“。

培訓、講座、沙龍等等,深圳圖書館每天都會有5-10項活動供市民免費選擇。在我們探索“互聯網+”的虛實結合時,這里已經用“圖書館+”的形式成功將人們帶進書海之中。它在公共機構、社會團體、市民大眾間架起了橋梁紐帶,聯合各方力量努力推動全民閱讀行穩致遠。

圖書館只是“閱讀之城”的縮影,深圳全民閱讀之路當然不是一館之功。回首過往,從2000年創辦讀書月起,深圳已經在推廣閱讀的道路上持續奮進了21年。2010年制訂《關于深入開展全民閱讀活動,加快學習型城市建設的若干意見》,2016年出臺全國閱讀推廣領域第一部法規《深圳經濟特區全民閱讀促進條例》,同年推出《深圳市“圖書館之城”建設規劃(2016—2020)》……

離開圖書館,路邊的“城市街區自助圖書館”前圍滿了人,或朋友相伴,或父母帶娃,借書還書,都已習以為常。這座城的書香氛圍,不斷催促著市民翻開書籍,讓人有種不閱讀就“不合群”的感覺,令人嘆服。可深圳還說“不夠”,一部《深圳讀書月發展規劃(2021-2030)》,又對自己提出了更高的要求……

城市街區自助圖書館前圍著許多讀者。

抬頭是蓮花山,回望是市政府。原來,這里才是城市的“C位”。(青島市第六批赴深圳體悟實訓干部 趙哲龍)

責任編輯:王逸群