住房問題,既是民生問題也是發展問題,關系千家萬戶切身利益,關系人民安居樂業,關系經濟社會發展全局,關系社會和諧穩定。中國共產黨始終心系百姓安居冷暖,特別是改革開放以來,黨中央、國務院高度重視居民住房工作,中國住房制度經歷幾次重大轉變,改革取得顯著成效。

市統計局提供的數據顯示,青島緊跟時代發展,房地產開發市場從無到有、從規模到質量實現新的突破,在助推經濟社會高速發展,提升城市人居環境品質等方面作出了重要貢獻。

新中國成立前——

土地房產處置交易被壟斷

新中國成立前,由于歷經半個世紀帝國主義和官僚資本主義的剝削壓迫,青島發展停滯不前,人民生活在水深火熱之中。

1923年-1928年,北洋政府統治時期,青島新建房屋728處。以住宅、小商店居多,主要集中在臺西區和觀海山一帶。

1930年12月,南京國民政府第一次統治時期,頒布了《青島市市有房產出租規則》,對市有房產的租賃管理、租金確定、收繳辦法、房屋修繕等作了規定。

1938年-1941年底,日本第二次侵占時期,全市新建房屋534處。1940年11月成立東亞株式會社,掌管土地廢筑之售賣、放款、租房及建筑包工,壟斷土地房產的處置交易。

圖為太平路海濱。

新中國成立后——

公有住房實物福利分配

新中國成立后,在中國共產黨的領導下,為改善市民的居住條件,青島在住宅建設上保持了一定量的投入,但由于財力和物力的限制,到改革開放前的1978年,城市居民住房緊張狀況未得到太大改善,人均居住面積只有3.88平方米,解放前遺留的棚戶區比比皆是。

1950年6月,青島市房地產管理局成立,對全市房地產實施行政管理。1951年3月,《青島市代管房地產暫行辦法》頒布,對代管房地產的范圍進一步予以明確。至1957年,全市代管房地產達544處,建筑面積236000平方米。

新中國成立之初,政府和國有企業一直是住房投資、建設、分配和維護的主體,通過公有住房實物福利分配的方式滿足城鎮居民住房需求。但隨著經濟發展和城鎮居民人口的不斷增加,公房福利分配的弊端不斷顯現,在此背景下,以國家層面為主導逐步開始了住房市場化改革的探索。

圖為上世紀40年代中后期的臨清路、聊城路。

改革開放以來——

房地產開發全面啟動

黨的十一屆三中全會以后,住房制度開始改革,由福利分房向市場化轉化,隨著改革開放的深入進行,青島市的房地產業有了長足發展。城市房屋建設采取舊城改造與新區建設相結合的辦法,在舊城改造中堅持以改造棚戶區為主,加快了建設步伐,居民的住房水平不斷提高。

1988年,住房制度進入全面試點階段。1994年,國務院發布《關于深化城鎮住房制度改革的決定》,提出按照國家、企業和個人合理負擔的原則進行住房體制改革,將公房實物分配改為貨幣工資分配,建立面對中低收入的保障性住房和面對高收入家庭的商品房,建立住房公積金制度。至此,我國住房制度開始全面市場化的改革。

20世紀80年代初,青島出臺了《關于居民住宅建設的幾點意見》,首次確立了住宅小區綜合開發的概念。1988年,響應國家實行土地使用權轉讓政策,青島市房地產開發啟動。自此,房地產開發經營業從無到有、由小到大,蓬勃發展起來。

1998年,《關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》要求停止實物分配,意味著住房全面市場化開啟,我國進入商品房時代。

1993年,全市共有房地產開發企業109家,完成投資19.7億元;1998年,完成投資43.8億元,其中住宅投資25.5億元,這一時期,房地產業作為新的經濟增長點,為青島的國民經濟發展作出了重要貢獻。1998年末青島市城市人均居住面積達到9.06平方米,比1978年增加5.18平方米。

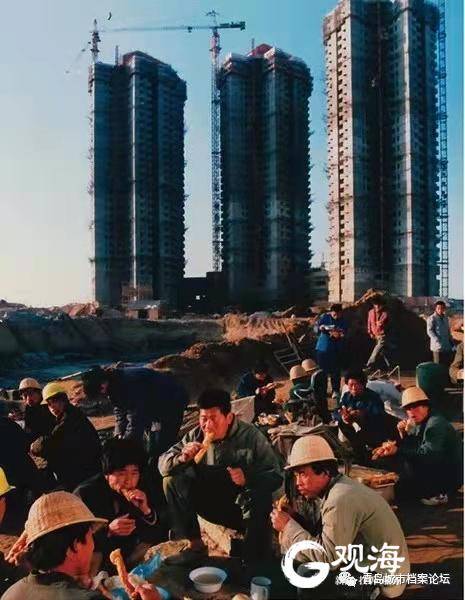

圖為金都花園工地現場。

邁入新世紀——

推進住房制度改革

邁入新世紀,青島房地產業迎來高速發展期,市民居住水平明顯提高。深入推進住房制度改革,實現了住房由實物分配向貨幣化分配、由產品向商品、由計劃向市場的重大歷史轉變,房地產業持續健康發展。青島基本建立了以普通商品住房為主體的多層次住房供應體系,以經濟適用住房為重點的住房保障體系,較好地滿足了不同層次的住房需求。

特別是“十五”期間,房地產開發完成投資710.5億元,是“九五”時期的2.7倍,其中住宅建設完成投資526.3億元;累計竣工商品房面積3067.2萬平方米,年均增長11.2%,其中住宅竣工面積2483.8萬平方米,是“九五”期間的1.9倍;城市人均現住房建筑面積22.96平方米。

從2006年開始,國家連續出臺一系列有關樓市的緊縮政策,青島認真落實黨中央、國務院一系列宏觀調控措施,房地產投資開始回歸到理性增長階段。全年房地產投資增速由2005年的34.9%回落到2006年的19.9%。同時,商品房建設和銷售開始協調發展,并出現銷售面積較竣工面積增多現象。據統計,“十一五”期間,房地產開發完成投資2033.2億元,年均增長21.9%,其中住宅建設完成投資1481.8億元;累計竣工商品房面積3801萬平方米,其中住宅竣工面積2970萬平方米。隨著政府調控監管不斷加強,市場秩序明顯好轉,房地產業已經成為我市國民經濟發展的支柱產業之一。

“十二五”時期,青島市房地產開發投資放緩,增幅持續回落。自2011年開始,受房地產限購政策的影響,加之國家對房地產調控不斷深化,青島市房屋新開工面積低速微增,待售面積增長較快,房地產開發投資步入調整階段。雖然2014年底國家放開限購政策,但受開發資金趨緊、待售量居高不下和企業投資預期不強等因素影響,房地產開發投資始終處于下行通道。“十二五”期間,全市房地產開發投資完成5001.4億元,年均增長13.3%,其中住宅建設完成投資3320.5億元;累計竣工商品房面積5735萬平方米,其中住宅竣工面積4133.2萬平方米。

“十三五”時期——

市場逐漸回歸理性

“十三五”時期,我國房地產市場行業進入密集調控、深入改革的階段。

2016年是全國房地產市場的“去庫存”年。此后,青島根據實際情況,出臺了一系列刺激房地產市場銷售的政策,取得了顯著效果。2017年,中央經濟工作會議明確提出“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位,我市也按照“分類調控,因城施策”的原則,從2017年3月起,以“平穩運行、健康發展”為落腳點,出臺了一系列有針對性的房地產市場調控措施。其目的在于保護和支持剛性及改善性住房需求,抑制投資投機性購房需求,引導和促進市場回歸理性。

2018年-2019年,青島市房地產調控政策進一步收緊。2020年受疫情影響,房地產市場面臨較大挑戰。青島在堅持“房住不炒”政策力度不放松的前提下,全面落實房地產長效管理機制和市場調控政策,穩地價、穩房價、穩預期,成效顯著。

“十三五”時期,盡管我市房地產開發市場政策變化較大,但市場整體保持了健康發展態勢。“十三五”期間,全市房地產開發投資總量8033.7億元,比“十二五”時期凈增3032.3億元左右,年均增長12.8%。

提供了更多的就業崗位。住房制度改革以來,隨著房地產開發市場的持續穩步發展,直接或間接增加了大量的施工企業從業人員參與建設,“十三五”時期,全市房地產開發企業的從業人數也從2015年末的2.7萬人增加到2019年末的3.3萬人,年均增長5.6%。

改善了居民的住房條件。從2003年起,青島積極規劃建立多層次住房供應體系,對有效抑制持續攀高的房價和緩解中低收入家庭買不起房的矛盾起到積極的作用。從住宅使用面積看,青島市城區人均居住使用面積由1992年的10.4平方米提高到2019年的31.9平方米,全市城市居民人均住房建筑面積為30平方米以上,達到全面建設小康社會的居住水平目標。

重點居住板塊崛起。藍色經濟區重點板塊建設加快推進。目前,藍色硅谷核心區專家公寓、孵化器、硅谷大廈等房地產項目已然形成規模,西海岸新區和高新區房地產業發展速度也不斷加快。世園會片區有效帶動市場熱度。世園會片區涵蓋李滄、嶗山、城陽三區總面積約194平方公里的世園生態新區,體現“投入在園內,效益在園外”的輻射帶動效應,成為青島房地產市場投資熱點區域。上合示范區成為“新名片”。上合示范區以“滿目青翠、綠織滿城、繁花似錦、百里飄香”為目標,力求打造體現上合精神的“世界級花園之城”,使得上合示范區成為房地產發展的新熱點區域。

房地產企業探索轉型發展。2015年以來,我市房地產開發企業面對新的發展機遇,將實施新舊動能轉換與房地產業未來發展趨勢相結合,拓寬與現代服務業融合發展的渠道,加快向新能源地產、特色小鎮、健康地產等新模式轉型發展,積極開發工業、創業工場、養老養生、文化、體育、旅游、物流、商務以及城市綜合體等跨界地產,在服務新型城鎮化和民生改善中挖掘更大的發展空間。

租購并舉走在前列。黨的十九大報告提出“堅持‘房子是用來住的、不是用來炒的’定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓全體人民住有所居。”2018年5月,青島出臺了《關于加快培育和發展住房租賃市場的實施意見》,明確要加大住房租賃市場培育力度,增加租賃住房房源供應,標志著我市深化住房制度改革工作全面鋪開。2019年初,青島市入選自然資源部和住建部利用集體建設用地建設租賃住房試點城市,將在城陽區、黃島區、膠州市開展第一批試點,建設戶型以90平方米以下為主,最長租賃期限不得超過20年的租賃住房。2019年末,青島市“1+N”模式的住房租賃服務監管平臺上線運行,有效提升了租賃市場信息化服務監管水平。我市住房租賃市場建設持續推進。

新中國成立以來,在中國共產黨的領導下,房地產業在穩定投資、促進消費、改善民生等方面發揮了重要作用。當前,穩定住房消費和促進房地產市場平穩發展仍是經濟發展的重點之一。青島要貫徹落實黨中央決策部署,加快培育和發展住房租賃市場、調整投資結構、繼續探索共有產權政策、有序實施城市更新行動,實現房地產開發市場平穩健康、供給結構優化、品質服務提升,推動房地產開發發展與城市發展和國民經濟發展更加協調。(青島日報/觀海新聞記者 劉蘭星 通訊員 梁莉)

責任編輯:管佳宇