國以糧為本,民以食為天。糧食安全是關系國民經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題。

國家統計局青島調查隊梳理歷史數據顯示,新中國成立以來,中國共產黨帶領人民自力更生,艱苦奮斗,大力發展農業生產,我市的糧食產量增長了3.2倍。尤其是黨的十八大以來,黨中央高度重視糧食生產,明確要求把中國人的飯碗牢牢端在自己手中,糧食穩增產更為迅速。青島市委、市政府深入貫徹中央農業政策措施,積極落實耕地保護目標責任,落實種糧直補、良種補貼等強農惠農政策,保耕地、興生產,農業生產方式發生了翻天覆地的變化,全市糧食綜合生產能力日益增強,不斷跨越新臺階。

【建黨百年 糧食產業發展階段】

1921年-1948年

長期處于饑寒交迫之中

新中國成立前,青島市農業生產水平低下,生產方式非常落后,農業生產的主要形式是以家庭為單位分散經營,農民生活極為艱難,貧苦農民生產資料缺乏,長期處于饑寒交迫之中。

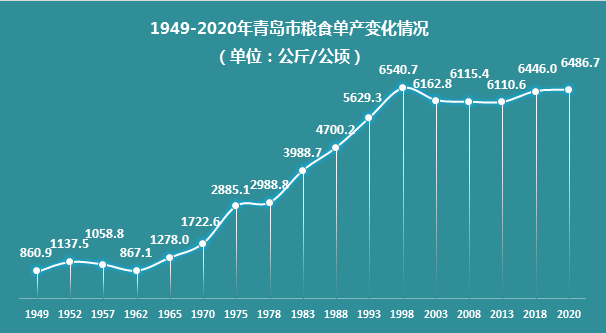

據檔案記載,1949年青島糧食播種面積為840千公頃,種植品種以粗糧和薯類為主。其中,小麥僅占糧食播種面積的28.61%、地瓜占21.83%、大豆占16.93%、谷子占13.42%,高粱占9.61%、玉米占3.87%、大麥和豌豆占3.45%、小雜糧占2.07%、稻谷占0.21%。全市糧食平均單產僅為860.9公斤/公頃,多數糧食集中在地主、富農和部分富裕中農手中,廣大貧苦農民的糧食,去掉賦稅捐租,所剩無幾,生活窮困至極。

1949年-1957年

土改激發生產積極性

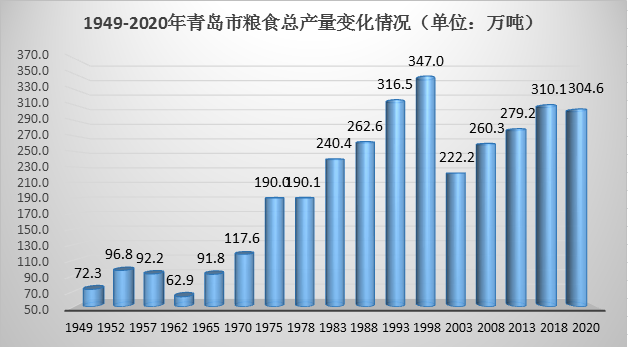

1950年,《中華人民共和國土地改革法》頒布,至1952年我國基本完成土地改革目標。新中國成立初期,農業生產條件很差,但土地改革激發了農民生產的積極性,有利地促進了糧食生產發展。1957年青島市糧食播種面積達到870.7千公頃,比1949年增長3.7%;糧食總產量達到92.19萬噸,比1949年增長27.5%。

1958年-1977年

政策失誤產量動蕩調整

1958年至1962年期間,受三年自然災害影響,以及一些農業生產體制的失誤,全市糧食產量不增反降。1962年青島糧食總產量僅62.89萬噸,比1957年減少29.3萬噸。此后,由于中央貫徹“調整、整頓、充實、提高”的八字方針,糧食產量逐步回升,到1965年恢復到接近1957年的水平。1975年青島糧食單產達到2885.1公斤/公頃,比1957年提高了1826.3公斤/公頃,年均增長6.1%,糧食總產量達到189.95萬噸,比1957年翻了一番多。

1978年-1999年

糧食生產實現迅猛發展

1978年,黨的十一屆三中全會通過了《關于加快農業發展若干問題的決定(草案)》,標志著農業進入了改革、創新、發展的新時期。家庭聯產承包責任制的實施,為農業發展注入了強大的動力,農用機械和化肥施用迅速普及,使糧食生產步入迅猛發展的新階段。青島市糧食總產、單產在這一階段飛速提高,1984年全市糧食單產首次超過4000公斤/公頃,1998年全市糧食總產量達到346.98萬噸,創歷史最高水平,1999年全市糧食總產比1978年增加了143.02萬噸,平均每年增長7.15萬噸,年均增長2.8%。

2000年-2010年

農業生產穩步前行

黨中央高度關注“三農”問題,不斷加大農業投入,把糧食生產放在突出位置。這一時期,中央一號文件連續多年聚焦三農問題。大量的惠農政策相繼出臺,取消了農業稅,實施了種糧直補、良種補貼、農機補貼和生產資料補貼等,不斷提高小麥等主要糧食作物的收購保護價。得益于政策利好和優惠待遇,青島市農業生產穩步前行,糧食面積、單產、總產基本保持穩定。

2011年-2020年

農業生產轉向高質量發展

黨的十八大以來,農業生產由快速增長轉向高質量發展。青島市委、市政府深入推進鄉村振興戰略,順應供給側結構性改革的大方向,積極推進傳統農業向現代農業轉軌變向,不斷調順調優農業結構,培育“三農”發展新動能。全市糧食播種面積從2010年的426.5千公頃增加到2015年的479.3千公頃,增長12.4 %;糧食總產量從2010年的255.4萬噸提高到2015年的287.8萬噸,增長12.7%。這一時期,青島市糧食總產和平均畝產繼續保持在較高水平,生產方式更加科學,種植結構更加合理。

“十三五”時期,青島各級政府扎實推進“藏糧于地”“藏糧于技”戰略,穩定糧食產能、優化糧食布局、提升糧食品質,不斷加強糧食生產基礎設施建設,提升科技興糧的服務水平,促進糧食綜合生產能力提質增效,全市糧食產量“底盤穩”,為保障糧食安全、促進經濟社會發展和增加農民收入奠定基礎。全市糧食產量自2011年以來呈遞增趨勢,先后跨上了290萬噸、300萬噸兩個大臺階,2018年達到峰值310.1萬噸,之后連續3年穩定在300萬噸以上。糧食面積穩中略降,繼續穩定700萬畝以上。糧食單產由2015年的6004.5公斤/公頃增長至2020年的6486.7公斤/公頃,增長8.03%。

【多重利好助力 糧食生產提質增效】

基礎設施建設日益完善

“十年九旱”的氣候特點和水資源匱乏的地理條件,讓青島農民祖祖輩輩“靠天吃飯”。為了改變這一現狀,新中國成立以后,青島市委、市政府始終將農田基礎設施建設作為歷年工作重點,取得了顯著成效。近年來,全市按照統籌規劃、科學布局、集中投入、連片推進的總體思路,開展高標準農田建設,加強農田灌溉設施建設,突出發展農田節水灌溉工程。截至2020年,全市累計建成高標準農田346.95千公頃,約占耕地總面積的47.84%。劃定糧食生產功能區203.73千公頃,并以優秀等級通過省級驗收。全市累計發展節水灌溉面積188.38千公頃,有效灌溉面積達到329.4千公頃,比1949年8.34千公頃增長了38.5倍。糧食生產條件明顯改善,綜合生產能力和抗災減災能力顯著提高。

良種保障能力顯著提升

種業是現代農業發展的“生命線”,是保障糧食安全的基石,種子質量直接體現了農業科技和生產力水平。從1949年到2020年,青島市糧食播種面積減少了44.1%,但是全市糧食總產卻增長了3倍多,糧食單產增長了6.5倍。特別是在自然災害頻發、生產成本持續增加的背景下,全市糧食總產量能一直保持較高水平,優良品種的培育和推廣發揮了至關重要的作用。近年來,青島市加快培育具有競爭力的現代種業企業,目前,全市現有110多家擁有種子經營許可證的農作物育種企業,共有6家種子企業獲得全國種子行業信用評級,在全省處于領先地位。農作物良種繁育基地建設進一步加快,已建成高標準農作物良種繁育基地約為13.3千公頃。全市主要農作物良種覆蓋率基本達99%以上。

機械化耕作覆蓋面加大

農業現代化的發展離不開機械,青島各級黨委政府積極落實國家農機購置補貼政策,大力改善農業生產裝備,推動了全市農機總動力迅猛增長。新中國成立以來,青島市糧食生產機械化水平發生了翻天覆地的變化,全市農業機械總動力由1957年的0.22萬千瓦增至1978年的75.45萬千瓦,到2020年達到754.7萬千瓦;2018年全市農用拖拉機21.6萬臺,比1957年增長3660倍,比1978年增長近13倍;2017年全市大、中型機引農具11萬臺,比1957年增長1099倍,比1978年增長近10倍。農機標準化作業程度明顯提高,集收獲、耕整、播種于一體的機械化復式作業應用范圍擴大,為糧食增產提供了有效途徑,全市糧食生產能力得以增強。

農業科技驅動持續增強

實現鄉村全面振興和農業農村現代化,科技是根本性、決定性力量。近年來,青島市堅持科技創新與制度創新雙輪驅動,促進農業科技成果的快速轉化和應用,為農業供給側結構性改革提供技術支撐。全市農業科技裝備支撐明顯增強,在全市廣泛推廣深耕深松、測土配方施肥、秸稈還田、一噴三防、水肥一體等一批關鍵增產技術。農業科技進步貢獻率70%,比2015年提高5個百分點,其他關鍵技術推廣普及率達到100%。目前,全市水肥一體化應用面積達到55.7千公頃,比2015年增加49千公頃,增長7倍多。全市主要農作物綜合機械化水平達89%,比2015年提高1個百分點。

扶持政策保障機制更加完善

“十三五”期間,青島扎實落實耕地地力保護補貼政策、產糧大縣獎勵政策、農機具購置補貼政策等。依據核定的小麥播種面積,按照每畝不低于125元的標準,平均每年向種糧農民發放補貼資金4.26多億元。全市累計向農民發放耕地地力保護補貼資金21.3億元,調動了農民種糧積極性;累計落實產糧大縣財政獎勵資金5.9億元,調動了基層政府重農抓糧的積極性;累計發放農機購置補貼7.45億元,補貼各類機具4.2萬臺,帶動了農機作業水平快速提高;累計發放深松作業補貼資金1.5億元,作業面積約為433.3千公頃,耕地質量逐步提高。

在中國共產黨的領導下,自新中國成立之后,青島糧食生產增量之多、增幅之大、增速之快,前所未有、成績斐然。這既是科學技術不斷進步的成效,也是國家惠農優糧政策實施的成效。開啟“十四五”,青島更要扛牢糧食生產重大政治責任,堅持“穩面積、穩產量、穩政策”,在政策制定、工作部署、資金投入上加大力度,全力穩定糧食綜合生產能力。從耕地面積和質量上穩定全市糧食生產基礎,更好地端牢自己的飯碗,在新征程上創造新輝煌。 (青島日報/觀海新聞記者 劉蘭星 通訊員 種玉金)

責任編輯:郝媛媛