青島日報2020年12月5日7版

碧海潮生是故鄉 --青島100個故事連環話

第六部分·文人學者

89

毛漢禮:亂世風雨 但見海闊

在福山路36號海洋研究所的老宿舍樓外墻上,要經過仔細尋找才能發現隱匿于樹籬間的那塊“毛漢禮故居”牌匾。這位奠定了新中國物理海洋學之基的科學故人,連同他歷經風雨飄搖、幾近傳奇的一生,已然淡出這座城市普通民眾的視線,卻是海洋科學世界里銘記中國史冊的坐標。

百花苑內毛漢禮塑像。(青島日報/觀海新聞記者 王雷/攝)

1988年11月,69歲的毛漢禮因心梗在青島去世。就在去世的前兩天,他還曾目送“極地號”考察船啟程赴南極考察;前往市老年海洋工作者協會全體大會作學術報告。馬不停蹄,執著不息,正是這位科學先驅的人生寫照。

縱觀毛漢禮的一生,可謂波折多舛。少年時代,他的求學之路并不順遂。出生于浙江諸暨一個農民家庭,毛漢禮10歲便展露學霸天資,在村辦小學僅就讀一年就考取了縣里的正式高小,又以高分考入金華高中。然而此時九·一八事變爆發,毛漢禮不得不回到鄉下,他沒有放棄,自學高中課程,參加高等學府考試被浙江大學錄取。可是戰亂容不下一張安靜的書桌,浙大被迫內遷廣西,家境貧寒的毛漢禮支付不起路費和學費,只能靠打雜攢錢,而后來,戰爭又迫使大學遷往貴州遵義。毛漢禮一路追行,甚至露宿街頭,一個月后,他終于如愿以償,成為一名浙大新生。

命運的戲劇才剛剛拉開大幕。1947年,毛漢禮考取公費留學名額,赴美國加利福尼亞州立大學斯克里普斯海洋研究所學習物理海洋學。而他的博士學習才剛剛開始,當時的國民黨教育廳就斷絕了中國留學生的費用供給,不想放棄學業的毛漢禮靠餐館打工維持生計,終于在1951年獲得海洋學博士學位,準備回國。然而,此時正值抗美援朝時期,迫于中美關系和他所從事的海洋學科,美國政府頒布了禁令:凡在美國的中國科學工作者,一律不能回中國。為了回國,這位青年科學家同美國政府打起了官司,官司一打三年,直至日內瓦會議上美國解除這條禁令,毛漢禮才同錢學森等人一起,成為禁令解除后的歸國科學家。這段經歷,如今講來,堪比傳奇。

歷經風雨,終迎海闊。毛漢禮最輝煌的海闊人生始于1955年,這一年,他與家人一同移居青島,先住在萊陽路28號的海洋所宿舍,轉過年來便搬進了剛剛建好的福山路36號宿舍。

福山路36號毛漢禮舊居。(青島日報/觀海新聞記者 王雷/攝)

正是在這座城市,毛漢禮領導并見證了中國海洋科學事業發展的多個“第一”。他與海洋所研究員張孝威共同領導了我國首次開展的“煙威外海鮐魚漁場海洋學調查”研究;參加由周總理親自領導的“十二年科學遠景規劃”海洋學部分的制訂;1957年,他領導開展了我國第一次大型綜合海洋考察——渤海及北黃海西部綜合調查,搭乘我國第一艘海洋綜合調查船“金星”輪,帶隊出海進行第一個航次調查;他主編并撰寫了我國第一部海洋綜合調查報告——《渤海及北黃海西部綜合調查報告》。這次“全國海洋普查”,被看作是我國海洋科學發展史上一個重要的里程碑。

在女兒毛彥平的印象里,父親性格率直,甚至脾氣略顯暴躁。“他對學生要求很嚴格,讀研究生時,不準他們談戀愛,晚上要他們念書,他甚至會跑去查夜。做實驗的時候,如果有父親站在誰身后,那個學生的手都會發抖的。”毛漢禮一直認為,發現和培養科研工作中的“將才”和“帥才”是科研工作的頭等大事,他常講:“沒有一個能打硬仗的科學集體,是不能進行科學攻關的,更不能達到科學的最高峰。”

回國之初,鑒于當時多數年輕人英文水平差,毛漢禮在其夫人范宜君的幫助下,短期內翻譯出了200萬字的經典著作,這些譯作對開闊中國海洋科學人才的視野和能力起到了很大作用。從1956年開始,毛漢禮不斷開展各種有針對性的本科或專科海洋學課程培訓。這些青年后備力量后來被分配到全國各海洋科研機構,大部分成為科研與管理的中堅力量。

許多功成名就的海外老同學對于歸國后在文革中經歷了諸多磨難的毛漢禮深表惋惜,而毛漢禮卻十分堅定地表示,自己從來都沒有后悔過,回來就是為報效祖國。他曾說,“再給我多少次機會我都一定會回來。現在就算自己身體不行不能做研究了,還可以培養學生。”(青島日報/觀海新聞記者 李 魏)

90

臺靜農:文化人的兩種人生

1936年秋末冬初的夜晚,陳設像北平東興樓的青島老飯莊里,臺靜農與老舍等人圍桌而坐,老舍偶然冒出一兩句笑話,“大家”們笑得如孩子一般天真。時光已逝八十多年,又是一年秋末冬初的青島街頭,行色匆匆的人們,正感受在相同的時節和風景里,我們再憶臺靜農與青島。

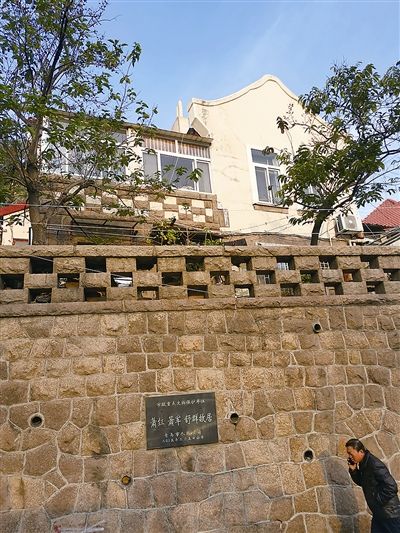

黃縣路19號的臺靜農舊居。(青島日報/觀海新聞記者 王雷/攝)

從1936年秋到1937年7月,臺靜農在青島的時間只有短短的近一年,但正是因為這些珍貴的生活片段雀躍在記憶里產生了最深刻的羈絆,讓他對青島始終有一種揮之不去的故土般的情誼。

臺靜農,中國現代著名作家、學者,1903年生,安徽霍邱人,幼承庭訓,讀中學時就曾創辦刊物,后在北京大學國文系旁聽,還曾在北大國學研究所學習。他曾于1936至1937年間在山大中文系執教,這個時候的臺靜農還很年輕,擔任中文系講師,講授的“中國文學史”和“歷代文選”兩門課程深受學生們歡迎。作為老師的臺靜農,親切、謙和、有耐心,操一口洪亮的皖北口音,經歷了此前三次入獄后,青島的生活對于他來說是平靜而可貴的。在青島,臺靜農與老舍結下了深厚友誼,兩人經常和朋友們一起喝老酒、吃館子,感受著海濱城市青島溫潤的氣候和生活。

其實,早在來青島之前,臺靜農已是活躍于文壇的知名青年作家,1922年發表新詩《寶刀》,1923年發表第一篇小說《負傷的鳥》,深得名家賞識,其中,他與魯迅的忘年之交被人們津津樂道。1925年,在北大學習的臺靜農與魯迅結識,后成為摯友。在魯迅的影響下,臺靜農與李霽野、韋素園、韋叢蕪等人在北京創立了文學社團“未名社”,出版“未名叢刊”“未名新集”等,是“五四”時期最重要的文學社團之一。臺靜農深受魯迅影響,短篇小說集《地之子》出版前,曾將文稿寄給魯迅,兩人保持著書信往來,在文字對話中袒露心聲,魯迅更是曾肯定臺靜農“為人極好”。來到青島不久后,臺靜農就給魯迅寫信,邀請他到青島來養病,1936年10月,魯迅給臺靜農回信,介紹了自己的近況,10月19日,魯迅病逝,這封信也成為魯迅最后少數信函之一。魯迅逝世后,山大舉行了悼念儀式,臺靜農做了發言。

1937年,臺靜農離青赴北平,抗戰時流寓川中,1946年起執教于臺灣大學,開啟了他人生的另一面生活。他不再是文化場域疾呼吶喊的“地之子”,“人生實難”之中,為了平復內心,他轉而專注于學術與藝術,精于詩書畫卷,鮮有談起過往。在臺大中文系,臺靜農是任職時間最長的系主任,貢獻卓著。退休后,臺靜農更是專于書法、篆刻等領域,達到很高的造詣。早在青島時,臺靜農了解到平度有天柱山摩崖石刻和北魏書法家鄭道昭的魏碑時,就曾前往天柱山研究。晚年,出版有《靜農書藝集》《龍坡雜文》《靜農論文集》等。

即便遠離青島,臺靜農依然時常回憶起青島的生活,想起青島的朋友,懷念與老舍在青島暢飲的苦老酒。在青時,臺靜農租住于黃縣路,與老舍家很近。1944年臺靜農寫下的散文《我與老舍與酒》中,就曾憶起這味苦而微甜的酒。1947年寫下的《談酒》一文中,更是提到“不記得什么時候同一友人談到青島有種苦老酒,而他這次竟從青島帶了兩瓶來,立時打開一嘗,果真是隔了很久而未忘卻的味兒。”這是酒的滋味,更是鄉愁的滋味。所幸,臺靜農與張大千成為好友,給了這個遠在異鄉的人一種溫暖的慰藉。

寫的是鄉土風的文,愛的是鄉土風的酒,臺靜農“將鄉間的死生,泥土的氣息,移在紙上”,又深深埋在了心底。有些話雖然從未再講起,但他的風骨與性情,早已深深影響了他的學生們,在“自由、開放、寬松、包容”中,完成了一次次文化傳承。(青島日報/觀海新聞記者 馬曉婷)

91

蕭紅:悄吟女子的黃金時代

2014年,電影《黃金時代》上映,影迷們得以在大銀幕上看到蕭紅傳奇的文學人生。距離1934年她和蕭軍第一次踏上青島八十年整,許鞍華導演的鏡頭展現了蕭紅、蕭軍在青島的生活瞬間:寫完《生死場》的蕭紅正在迷茫期,在影片難得的暖色調里,蕭紅、蕭軍感受著青島山海熏陶,為魯迅的回信激動萬分。正是在青島,從東北出走的那個張秀環、張廼瑩不見了,誕生了一位文學史上的奇女子蕭紅。

當年蕭紅和蕭軍就在青島觀象一路1號居住。(青島日報/觀海新聞記者 王雷/攝)

1934年端午節前一天,與蕭軍一起在青島大港碼頭下船的蕭紅終于掙脫了東北往事,滿帶著尖銳痛楚的生活經歷。她原本是黑龍江呼蘭縣的張家小姐,19歲離家出走赴北平求學,第二年與未婚夫汪恩甲同居又遭拋棄,在人生最困頓的時候認識了哈爾濱報社編輯蕭軍,找到了靈魂伴侶。1934年,由于他們合著的小說散文集《跋涉》引起了偽滿洲國特務注意,他們應好友舒群之邀來到青島,住進了觀象一路一號,這一年她23歲,筆名悄吟。

對于飽嘗顛沛流離之苦的悄吟來說,定居青島的生活是難得的平靜期。當時蕭軍在《青島晨報》當副刊編輯,而悄吟除了負責為報紙編輯《新女性周刊》,還要忙著創作和經營家庭生活。《青島晨報》同事張梅林描寫過他們當時的情景:“我是住在報館的,三郎(蕭軍)和悄吟則另外租了一間房子,自己燒飯。日常我們一道去市場買菜,做俄式的大菜湯,悄吟用有柄的平底小鍋烙油餅。我們吃得很滿足。”張梅林筆下的悄吟衣著簡樸,“悄吟用一塊天藍色的綢子撕下粗糙的帶子束在頭發上,布旗袍、西式褲子,后跟磨去一半的破皮鞋,粗野得可以。”在他的《憶蕭紅》里描寫三個人在青島海邊游泳的場景:“悄吟在水淹到胸部的淺灘里,一手捏著鼻子,閉起眼睛,沉到水底下去,努力爬蹬了一陣,抬起頭來,嗆嗽著大聲喊:‘是不是我已經泅得很遠了?’”在青島這片土地上,悄吟的生活清貧里摻著年輕人的快樂。

悄吟和蕭軍在青島的創作很有秩序,“每天有一定的時間靜靜地執筆”。這一年十月,小說《生死場》完成了初稿。在張梅林看來,悄吟的筆觸清麗、纖細、大膽,好像一首牧歌。《生死場》展現了東北貧農凄慘艱辛的生活,他們不僅難求溫飽,甚至連基本的情感都被生活消磨殆盡,作者的筆觸生動呈現了農村女性們卑微無助的生活以及在男尊女卑世界里悲慘的遭遇。此時的悄吟聽從荒島書店店主的建議,她跟蕭軍一道把《生死場》《八月的鄉村》寄給了上海的魯迅先生,隔年出版時這部小說轟動文壇,小說署名“蕭紅”——在青島,悄吟退場,蕭紅誕生了。

青島時期也是蕭紅由進步青年進化為進步作家的重要時期。當時廣西路的荒島書店是蕭軍、蕭紅鐘愛的去處,由地下黨員孫樂文經營。正是在孫樂文的建議下,《生死場》才找到了正確的去處。這一年中秋節,地下黨組織遭到了破壞,舒群夫婦被國民黨特務逮捕,蕭軍、蕭紅躲過一劫,孫樂文迅速找到蕭軍,要他們立即離開青島。當年11月,兩人離青奔赴上海,開啟了新一段文學歷程。

回望1934,悄吟的青島歲月不過半年,卻完成了從悄吟到蕭紅的轉變,成就了她的小說代表作。電影《黃金時代》的片名取自蕭紅1936年去日本后寫給蕭軍的信函:“窗上灑滿著白月的當兒,我愿意關了燈,坐下來沉默一些時候,就在這沉默中,忽然像有警鐘似的來到我的心上:‘這不就是我的黃金時代嗎?此刻。’”蕭軍則在回信里描寫他獨自回到青島后如何重游山海勝景,文字往來,不知道在蕭紅心中激起如何的回想?

1942年蕭紅在香港病逝,女作家金秉英是最后幾個見證人之一;在《曇花一現的友情——思憶蕭紅》里金秉英寫道:“蕭紅便約我明年兩人同去青島觀海。我們可以整天都在海邊上……坐在海邊石頭上談天。只有我們兩人;那就意味著各不帶家屬,可是她又說,帶個男朋友去,替我們提提皮箱,跑跑腿。”蕭紅對大海的描述讓金秉英印象深刻,“當時她是用詩一般的語言,滿懷激情向我描述早霞、夕陽、月夜大海的變化景色。海水有時很平靜,就像風平浪靜時明鏡般的湖面,碧藍一片,無邊無際,撒滿了細小的銀珠,粼粼蕩漾,海,無比溫柔,教人懷戀。海水有時不平靜,便咆哮起來,驚心動魄,巨浪一個追逐一個,拍擊著巖石。大海用自己的波浪把巖石上的一切污泥雜草,沖刷干凈。海,胸懷廣闊,令人神往。我曾想過,這是說海么?是不是有所寄托?”如今的觀象一路上,蕭軍、蕭紅、舒群故居仍在,而當年那些文學先鋒寄情的那片海也繼續吸引著眾多后來人。 (青島日報/觀海新聞記者 米荊玉)

責任編輯:李婧菲